人的資本経営と伊藤レポートの要点を解説!企業価値を高める実践方法とは?

近年、企業の持続的な成長のために「人的資本経営」が重要視されています。その羅針盤とも言えるのが、経済産業省が公表した「伊藤レポート」です。

言葉は聞いたことがあっても、その具体的な内容や、自社の経営にどう活かせば良いのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この記事では、人的資本経営の基本的な考え方から、伊藤レポート、特に「人材版伊藤レポート2.0」で示された重要なポイント、そして実践に向けた具体的なステップまでを分かりやすく解説します。

- 【この記事でわかること】

人的資本経営と伊藤レポートの基本

人的資本経営を理解する上で、その背景と中核となる伊藤レポートの概要を知ることは不可欠です。

ここでは、なぜ今この経営手法が注目されているのか、そして伊藤レポートがどのような役割を果たすのかを解説します。

なぜ今、人的資本経営が重要なのか

現代のビジネス環境は、デジタル化の進展、グローバル化、働き方の多様化など、急速な変化に直面しています。このような状況で企業が持続的に成長し、競争優位性を保つためには、有形資産だけでなく、従業員が持つ知識、スキル、経験といった目に見えない「人的資本」を最大限に活用することが不可欠だからです。

人材をコストではなく、価値創造の源泉となる「資本」として捉え、積極的に投資していく経営のあり方が、中長期的な企業価値の向上に直結すると考えられています。

伊藤レポートとは何か?

伊藤レポートとは、一橋大学の伊藤邦雄氏が座長を務めた経済産業省の研究会や検討会が取りまとめた報告書の通称です。2014年に最初のレポートが公表されて以来、日本企業がグローバル市場で競争力を高め、持続的に成長するための変革を促す提言を行ってきました。

特に、企業の収益性や資本効率の向上を重視し、経営者と投資家の対話の重要性を説いています。

「人材版伊藤レポート」と「2.0」への進化

人的資本経営への関心が高まる中、2020年9月に「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書」、通称「人材版伊藤レポート」が公表されました。これは、経営戦略と人材戦略の連動に焦点を当てたものです。

さらに2022年5月には、その内容を深掘りし、実践的なアイディアを盛り込んだ「人材版伊藤レポート2.0」が公表されました。これは、変化する経営環境の中で、企業が人的資本経営を具体的にどう実践に移すかを主眼に置いており、多くの企業にとっての行動指針となっています。

| レポート名 | 公表年月 | 主なポイント |

| 人材版伊藤レポート | 2020年9月 | 人的資本の重要性を提起し、経営戦略と連動した人材戦略の必要性を示した。 |

| 人材版伊藤レポート2.0 | 2022年5月 | 「3つの視点・5つの共通要素」をより具体化し、実践に向けたアイディアと事例を提示した。 |

(参考:経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~人材版伊藤レポート~」)

(参考:経済産業省「『人材版伊藤レポート2.0』を取りまとめました」)

伊藤レポート2.0が示す「3つの視点」

人材版伊藤レポート2.0では、人的資本経営を実践する上で重要となる考え方として「3つの視点」が提示されています。

これらは、人材戦略を経営の根幹に据えるための基本的なフレームワークです。

視点1:経営戦略と人材戦略を連動させる

最も重要な視点は、人材戦略を経営戦略の「実行手段」としてではなく、経営戦略そのものと不可分な「構成要素」として捉えることです。

自社が目指すビジネスモデルや事業ポートフォリオの変革を実現するために、どのような人材が必要かを明確にし、採用、育成、配置の全てを経営戦略と一体で考える必要があります。

視点2:As is - To be ギャップを定量的に把握する

次に、目指すべき姿(To be)と現状(As is)のギャップを、客観的なデータに基づいて定量的に把握することが求められます。

例えば、将来の事業展開に必要なスキルを持つ人材が現在どれだけいるのか、従業員のエンゲージメントスコアはどの水準か、といった具体的な指標(KPI)を設定し、その差を明らかにすることで、取り組むべき課題が明確になります。

視点3:企業文化として定着させる

人的資本経営は、人事部だけの取り組みではありません。経営陣が主導し、その重要性を全社に繰り返し発信することで、企業文化として根付かせることが不可欠です。

従業員一人ひとりが自律的にキャリアを考え、学び続ける文化や、多様性を尊重し、挑戦を推奨する風土を醸成することが、持続的な価値創造に繋がります。

人的資本経営の実践に向けた「5つの共通要素」

3つの視点に基づき、具体的なアクションを検討する際の指針となるのが「5つの共通要素」です。

これらは、多くの企業にとって共通して重要となる人材戦略の柱と言えます。

要素1:動的な人材ポートフォリオの計画と実践

事業環境の変化に迅速に対応するためには、人材の構成(人材ポートフォリオ)を固定的に捉えるのではなく、常に最適化していく「動的」な視点が求められます。

経営戦略に基づいて、将来必要となる人材像を定義し、現状とのギャップを埋めるための採用・育成・配置転換の計画を策定・実行します。

要素2:知・経験のダイバーシティ&インクルージョンの推進

多様な知識や経験、価値観を持つ人材が集まり、それぞれの能力を最大限に発揮できる環境(ダイバーシティ&インクルージョン)は、イノベーションの源泉です。

属性の多様性だけでなく、従業員一人ひとりの持つ異なる視点や経験が尊重され、意思決定に活かされる組織を目指すことが重要です。

要素3:リスキル・学び直しの促進

デジタル化や産業構造の転換に対応するため、従業員が新たなスキルを習得する「リスキル」や「学び直し」の機会を提供することが不可欠です。

会社が用意した研修だけでなく、従業員が自発的に学ぶ文化を醸成し、キャリア自律を支援する制度を整えることが求められます。

要素4:従業員エンゲージメントの向上

従業員エンゲージメントとは、従業員が仕事に熱意を持ち、自発的に貢献しようとする意欲のことです。エンゲージメントが高い組織は、生産性や定着率が高い傾向にあります。

定期的なサーベイでエンゲージメントレベルを測定し、その結果を基に職場環境や働きがいを改善していくサイクルを回すことが重要です。

要素5:時間や場所にとらわれない働き方の導入

リモートワークやフレックスタイム制度など、従業員が時間や場所に捉われずに柔軟に働ける環境を整備することも、人的資本の価値を最大化する上で効果的です。

これにより、多様な人材の確保や、従業員のワークライフバランスの向上、生産性の向上が期待できます。

人的資本経営を企業で実践する具体的なステップ

伊藤レポートの考え方を理解した上で、自社で実践に移すためには、具体的なステップを踏むことが重要です。

ここでは、基本的な3つのステップを紹介します。

ステップ1:現状と理想像のギャップを可視化する

まずは、自社の経営戦略を実現するためにどのような人材が必要か(理想像=To be)を定義します。その上で、従業員サーベイやスキルマップ、人材データベースなどを活用して、現状(As is)を客観的に把握します。

この2つのギャップを分析することで、自社が取り組むべき優先課題が明確になります。

ステップ2:具体的な目標とKPIを設定する

次に、特定した課題に対して、具体的な目標と達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。

例えば、「次世代リーダー候補の育成」が課題であれば、「女性管理職比率を5年で20%に引き上げる」「重要ポジションの後継者計画の充足率を90%にする」といった具体的な数値目標を立てます。

ステップ3:ステークホルダーへの情報開示を進める

設定した目標やKPI、そしてその進捗状況を、投資家や従業員、顧客といったステークホルダーに対して積極的に開示していくことも重要です。

統合報告書やサステナビリティレポートなどを活用し、自社の人的資本に対する考え方や取り組みを具体的に説明することで、企業価値に対する信頼と評価を高めることができます。

人的資本経営の取り組み企業事例 | パナソニックホールディングス株式会社

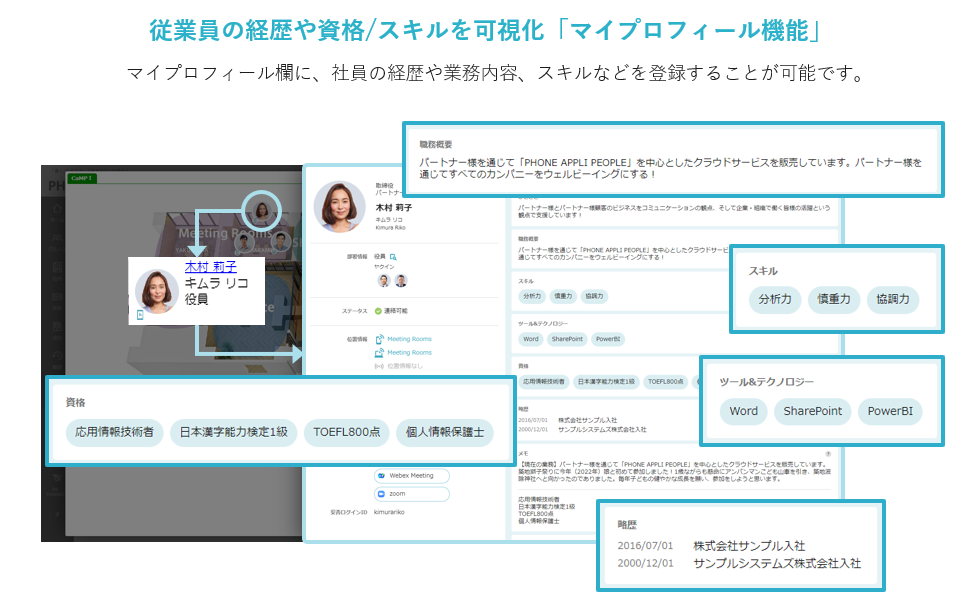

パナソニックグループは2022年4月の持株会社化に伴い、グループ23万人の人材活用最適化に向けた革新的な取り組みを実施しています。同社は「自主責任経営」という経営基本方針のもと、各事業会社が主役となる新体制に移行し、従業員間のコミュニケーション活性化とナレッジ共有の加速化を重要な経営課題として位置づけました。

具体的には、PHONE APPLI PEOPLEの全社導入により、従業員の「職歴」「業務内容」「スキル」「資格」「趣味」などを可視化し、人材の潜在能力を最大限に引き出す仕組みを構築しています。

(参考:導入事例|株式会社PHONE APPLI)

【サービス紹介】人的資本経営で必要な人材スキルの可視化ができる「PHONE APPLI PEOPLE」とは

従業員のスキルを可視化するためには、これらの情報を一元管理するツールが必要です。PHONE APPLI PEOPLEは、皆さんが連絡を取るために普段使いする電話帳、社内イントラネットのような用途で使われるサービスです。社内のメンバー同士のつながりを高めるために個々のメンバーが持つスキルや経験、パーソナリティ情報などを自己開示しあい、相互理解を深め、心理的な距離を縮めて、活発な協働を促すことが可能です。

さらに詳しい方法についてこちらの資料でも解説しております。資料ダウンロードは無料なのでぜひ、こちらをご覧いただけますと幸いです。

まとめ:伊藤レポートを羅針盤に、持続的な企業価値向上へ

伊藤レポートは、変化の激しい時代において企業が持続的に成長するための、普遍的な指針を示しています。レポートで示された「3つの視点」と「5つの共通要素」を羅針盤として、自社の経営戦略と人材戦略を結びつけ、具体的なアクションプランに落とし込むことが重要です。

本記事を参考に、自社の人的資本経営を一段階進めるための一歩を踏み出してください。