健康経営優良法人の費用はいくら?申請料からコンサル費まで徹底解説!

近年、従業員の健康を経営的な視点で捉え、戦略的に投資する「健康経営」に取り組む企業が増えています。

その優れた取り組みを国が認定する「健康経営優良法人制度」は、企業価値の向上や人材獲得の面でも注目されています。

「自社でも健康経営優良法人の認定を目指したいけれど、一体どれくらいの費用がかかるのだろう?」

「申請料だけでなく、コンサルティング費用や施策の実行にもコストが必要だと聞くけれど、具体的な内訳や相場感が分からない...」このような疑問や不安をお持ちの経営者や人事・総務担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、健康経営優良法人の認定取得にかかる費用について、申請料からコンサルティング費用、具体的な施策にかかるコストまで、その内訳を網羅的に解説します。

- 【この記事でわかること】

健康経営優良法人とは?制度の概要と目的

企業が従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することを「健康経営」と呼びます。

この健康経営に積極的に取り組み、優れた成果を上げている企業を顕彰するのが「健康経営優良法人認定制度」です。

本章では、この制度の基本的な内容と、なぜ今、健康経営が注目されているのか、そして認定取得が企業価値にどう結びつくのかを解説します。

健康経営優良法人認定制度の基本

健康経営優良法人認定制度は、経済産業省と日本健康会議が共同で推進しています。従業員の健康課題に即した取り組みや、健康増進のための環境整備など、具体的な活動内容が評価の対象となります。

認定には「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2つの区分があり、それぞれの部門で特に優れた企業は「ホワイト500」(大規模法人部門)、「ブライト500」(中小規模法人部門)として認定されます。この認定を受けることで、企業は従業員を大切にする「ホワイト企業」として社会的に認知され、企業イメージの向上や信頼性の獲得につながります。

健康経営が注目される社会的背景

近年、健康経営が注目される背景には、少子高齢化による労働力人口の減少や、働き方改革の推進など、社会構造の変化があります。企業にとっては、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整備することが、持続的な成長のために不可欠となっています。

また、従業員の健康は、医療費の適正化や生産性の向上といった経済的な側面だけでなく、企業の社会的責任(CSR)としても重要視されるようになっています。

認定取得による企業価値向上

健康経営優良法人の認定を取得することは、企業価値の向上に多方面から貢献します。まず、従業員の健康増進は、労働生産性の向上や創造性の発揮を促し、企業全体の業績アップにつながる可能性があります。

また、「従業員の健康を大切にする企業」というポジティブなイメージは、優秀な人材の採用や定着を促進し、企業の競争力を高めます。さらに、金融機関からの融資条件の優遇や、自治体によるインセンティブ制度の対象となる場合もあり、経営面でのメリットも期待できます。

健康経営優良法人の認定にかかる費用の内訳

健康経営優良法人の認定を目指す上で、具体的にどのような費用が発生するのかを把握することは非常に重要です。

申請料だけでなく、コンサルティングの利用や具体的な健康施策の実施にもコストがかかります。

本章では、これらの費用の内訳について詳しく解説します。

申請料はいくら?大規模法人と中小規模法人の違い

2023年度から、健康経営優良法人の認定申請には申請料が必要となりました。

これは、制度運営を民間委託し、サービス向上を図るためです。申請料は、企業の規模によって異なります。

|

部門 |

申請料(税込) |

|

大規模法人部門 |

88,000円 |

|

中小規模法人部門 |

16,500円 |

(参考:ACTION!健康経営 ポータルサイト 認定申請料 - ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度))

大規模法人部門は従業員数が多い企業などが該当し、中小規模法人部門はそれ以外の企業が対象となります。

自社がどちらの部門に該当するかを確認し、適切な申請料を準備する必要があります。

コンサルティング活用の費用相場と選び方

健康経営優良法人の認定取得に向けて、専門のコンサルティング会社を活用する企業も少なくありません。コンサルティング費用は、支援内容や期間、企業の規模によって大きく変動しますが、数十万円から数百万円程度が一般的な相場とされています。

例えば、申請書類の作成サポート、現状分析、施策の提案、従業員向け研修の実施など、サービス内容は多岐にわたります。コンサルティング会社を選ぶ際は、料金だけでなく、実績や専門性、自社の課題に合った提案をしてくれるかなどを総合的に比較検討することが大切です。

無料相談を実施している会社もあるため、まずは複数の会社から話を聞いてみると良いでしょう。

健康施策の実施にかかる費用例

健康経営優良法人の認定を受けるためには、具体的な健康施策の実施が求められます。

これらの施策にも費用が発生します。

以下は費用が発生する施策の例です。

- 健康診断・ストレスチェックの充実:法定項目以上の検査項目の追加、ストレスチェックの集団分析など。

- 運動機会の増進:フィットネスジムの利用補助、社内運動イベントの開催、スタンディングデスクの導入など。

- 食生活改善支援:健康的な社員食堂のメニュー提供、野菜や健康飲料の配布、栄養指導セミナーの実施など。

- メンタルヘルス対策:カウンセリング窓口の設置、ラインケア研修の実施など。

- 禁煙支援:禁煙外来の費用補助、禁煙セミナーの開催など。

これらの費用は、実施する施策の内容や規模によって大きく異なります。

自社の課題や予算に合わせて、効果的な施策を選択することが重要です。

その他(外部委託費、ツール導入費など)

上記以外にも、健康管理システムの導入費用や運用費、外部講師への謝金、健康関連の備品購入費などが発生する場合があります。例えば、従業員の健康データを一元管理し、分析するためのITツールを導入する場合、初期費用や月額利用料がかかります。

また、専門的な知識が必要な研修を外部講師に委託する場合も費用が発生します。これらの費用も考慮に入れ、全体の予算を計画する必要があります。

【2023年度から】健康経営優良法人の申請費用が有料化

これまで無料だった健康経営優良法人の申請は、2023年度の申請から有料となりました。

この変更は、認定を目指す企業にとって重要なポイントです。本章では、申請費用有料化の背景や目的、そして具体的な変更点について解説します。

有料化の背景と目的

申請費用が有料化された主な背景には、健康経営優良法人認定制度の運営体制の変更があります。従来、経済産業省が主体となって運営されていましたが、2023年度からは運営の一部が民間事業者に委託されることになりました。

この民営化の目的は、民間事業者のノウハウやアイデアを活用し、申請システムの利便性向上、情報発信の強化、認定法人へのサポート充実など、制度全体のサービス向上を図ることにあります。有料化によって得られる収益は、これらの運営コストに充当されることになります。

具体的な申請料金の変更点

前述の通り、2023年度からの申請料金は以下の通りです。

- 大規模法人部門:88,000円(税込)

- 中小規模法人部門:16,500円(税込)

この申請料は、認定審査を受けるために必要な費用であり、指定された期日までに支払う必要があります。

グループ会社との合算申請の場合は、追加料金が発生することもあります。認定を目指す企業は、この申請料を予算に組み込んでおく必要があります。

有料化に伴い、企業側としては費用負担が増えることになりますが、制度運営の質向上による間接的なメリットも期待できると言えるでしょう。

健康経営優良法人認定の費用対効果とメリット

健康経営優良法人の認定取得には一定の費用がかかりますが、それに見合う、あるいはそれ以上の効果やメリットが期待できます。従業員の健康増進はもちろんのこと、企業の成長や社会的な評価向上にも繋がる可能性があります。

本章では、認定取得によって得られる具体的な費用対効果とメリットについて解説します。

生産性向上と従業員のモチベーションアップ

従業員の心身の健康状態が良好であることは、個々のパフォーマンス向上に直結します。健康経営の取り組みを通じて、従業員が健康意識を高め、活き活きと働けるようになると、集中力や業務効率が向上し、結果として企業全体の生産性向上に貢献します。

また、企業が従業員の健康に配慮する姿勢を示すことは、従業員の会社に対する満足度やエンゲージメント(愛着心)を高め、モチベーションの向上にも繋がります。

企業イメージ向上と採用競争力の強化

健康経営優良法人の認定は、「従業員を大切にするホワイト企業」であることの客観的な証明となります。認定ロゴマークを企業のウェブサイトや求人情報に掲載することで、顧客や取引先、そして求職者に対して良好な企業イメージを発信できます。

特に採用活動においては、健康経営に取り組む企業は学生や転職希望者にとって魅力的に映り、優秀な人材の獲得競争において有利になる可能性があります。

離職率低下と人材定着への貢献

働きやすい職場環境や、従業員の健康をサポートする制度が整備されている企業は、従業員の定着率が高い傾向にあります。健康経営の推進は、メンタルヘルス不調の予防や、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の実現を後押しし、結果として離職率の低下に繋がることが期待されます。

人材の定着は、採用コストや教育コストの削減だけでなく、組織全体の知識やノウハウの蓄積にも貢献します。

金融機関からの融資優遇や自治体からのインセンティブ

健康経営優良法人に認定された企業は、一部の金融機関から融資を受ける際に金利優遇を受けられたり、信用保証料が減免されたりする場合があります。また、多くの自治体では、健康経営に取り組む企業に対して補助金や奨励金を交付したり、公共工事の入札参加資格審査で加点評価を行ったりするなどのインセンティブ制度を設けています。

これらの経済的な支援は、企業の財務面での負担軽減にも繋がります。

健康経営優良法人の認定費用を抑えるポイント

健康経営優良法人の認定取得には様々な費用がかかりますが、工夫次第でコストを抑えながら効果的に取り組むことが可能です。特に予算に限りがある中小企業にとっては、費用をいかにコントロールするかが重要なポイントとなります。

本章では、認定費用を抑えるための具体的な方法について解説します。

自社リソースの最大限活用

まずは、社内の人材や既存の制度、設備などを最大限に活用することを検討しましょう。例えば、健康管理に関する知識を持つ社員がいれば、その社員をプロジェクトの中心に据えることで、外部コンサルタントへの依存度を減らせます。

また、既存の会議体や社内報などを活用して健康情報を発信する、社内のスペースを利用して簡単な運動セミナーを実施するなど、追加費用をかけずにできることは多くあります。

助成金や補助金の活用検討

国や地方自治体、健康保険組合などが、健康経営に取り組む企業向けに様々な助成金や補助金制度を設けています。例えば、職場環境改善のための設備投資費用の一部を補助するものや、健康増進プログラムの実施費用を助成するものなどがあります。

これらの制度を積極的に情報収集し、活用することで、施策にかかる費用負担を軽減できます。申請には条件や期限があるため、早めに確認することが重要です。

(参考:国の取り組み - ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度))

(参考:地域の取り組み - ACTION!健康経営|ポータルサイト(健康経営優良法人認定制度))

無料相談や安価な支援サービスの利用

近年、健康経営支援を専門とするコンサルティング会社やサービスが増えていますが、中には無料相談や比較的安価なプランを提供しているところもあります。特に、健康経営優良法人の認定取得を検討し始めたばかりの企業や、何から手をつけて良いかわからない企業にとっては、これらのサービスを活用することで、専門家のアドバイスを受けながら、費用を抑えて準備を進めることができます。

複数のサービスを比較検討し、自社のニーズに合ったものを選ぶと良いでしょう。

スモールスタートで段階的に取り組む

最初から大規模な投資や包括的な施策を実施しようとすると、費用も手間も大きくなりがちです。まずは、費用対効果が高いと考えられる小規模な取り組みから始め、徐々に内容を充実させていく「スモールスタート」のアプローチが有効です。

例えば、「定期的な健康情報の提供」「ノー残業デーの徹底」「ラジオ体操の導入」など、比較的低コストで始められる施策から着手し、従業員の反応や効果を見ながら、次のステップに進むという方法です。これにより、無理なく継続的な取り組みが可能になります。

健康経営優良法人認定の申請フローとスケジュール

健康経営優良法人の認定を受けるためには、定められた申請フローに従って準備を進める必要があります。また、申請期間や認定発表の時期など、年間のスケジュールも把握しておくことが重要です。

本章では、認定までの大まかな流れ、各ステップでの注意点、そして企業規模による申請要件の違いについて解説します。

申請準備から認定までの大まかな流れ

健康経営優良法人の認定プロセスは、一般的に以下のような流れで進みます。

- 健康宣言への参加:まず、企業が加入している健康保険組合や協会けんぽなどが実施する「健康宣言」事業に参加します。これが認定申請の前提条件となることが多いです。

- 現状把握と課題分析:従業員の健康診断結果やストレスチェックの結果、アンケートなどを活用し、自社の健康課題を明確にします。

- 取り組み計画の策定:把握した課題に基づいて、具体的な健康経営の目標を設定し、施策の計画を立てます。

- 施策の実施とエビデンス収集:計画に沿って健康施策を実行し、その取り組み内容や成果を示す証拠資料(エビデンス)を収集・保管します。

- 申請書の作成:経済産業省のポータルサイト「ACTION!健康経営」などから申請書を入手し、必要事項を記入します。

- 申請手続き:指定された申請期間内に、申請書と必要書類を提出します。申請は電子申請が基本です。

- 審査:提出された書類に基づいて、認定基準に適合しているかどうかが審査されます。

- 認定発表:例年3月頃に、日本健康会議によって認定法人が発表されます

各ステップでの注意点とポイント

各ステップをスムーズに進めるためには、いくつかの注意点があります。

- 情報収集の徹底:「ACTION!健康経営」のポータルサイトで、最新の申請要項や認定基準、FAQなどを必ず確認しましょう。

- 社内体制の構築:健康経営を推進するための担当者やチームを明確にし、経営層のコミットメントを得ることが重要です。

- 計画的な準備:申請期間は限られているため、逆算して計画的に準備を進める必要があります特にエビデンスの収集には時間がかかる場合があります。

- エビデンスの適切な管理:実施した施策の記録や写真、アンケート結果など、評価に必要なエビデンスを整理して保管しておくことが求められます。

- 継続的な改善:一度認定を取得した後も、取り組みを継続し、PDCAサイクルを回して改善していく姿勢が重要です。

中小企業と大企業での申請要件の違い

健康経営優良法人の認定要件は、「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」で異なります。

一般的に、大規模法人部門の方が、より多くの項目で高い水準の取り組みが求められる傾向にあります。

|

項目例 |

大規模法人部門の傾向 |

中小規模法人部門の傾向 |

|

経営理念・方針の明確化 |

より詳細な戦略や情報開示が求められる |

経営者自身の健康宣言や健診受診などが重視される |

|

組織体制 |

保険者との連携体制、専門部署の設置などが評価される |

担当者の設置、健診データの提供などが評価される |

|

制度・施策の実行 |

多様な健康課題に対応する網羅的な施策展開が求められる |

課題に応じた具体的な目標設定と施策実行が評価される |

|

評価・改善 |

効果検証の仕組みやデータ活用が重視される |

定期的な取り組み評価と改善努力が評価される |

|

法令遵守・リスクマネジメント |

労働安全衛生関連法規の遵守は両部門で必須 |

労働安全衛生関連法規の遵守は両部門で必須 |

(参考:健康・医療新産業協議会 第10回健康投資WG 事務局説明資料(大規模法人))

(参考:https://kenko-keiei.jp/wp-content/themes/kenko_keiei_cms/files/250115_dai_ninteiyoken.pdf(中小規模法人))

中小規模法人部門では、大企業ほど多額の予算や人員を割けないことを考慮し、比較的取り組みやすい項目や、経営者のリーダーシップが発揮されやすい項目が評価される傾向にあります。

自社の規模や状況に合わせて、適切な部門で申請を行うことが重要です。

まとめ

健康経営優良法人の認定取得は、企業にとって多くのメリットをもたらす可能性がありますが、そのためには一定の費用と計画的な取り組みが必要です。申請料の有料化や、コンサルティング費用、施策実行費用など、発生するコストを事前にしっかりと把握し、予算計画を立てることが重要です。

本記事で解説した費用の内訳や抑えるポイント、申請フローなどを参考に、ぜひ貴社の健康経営への取り組みを一歩進めてみてください。

PHONE APPLIのウェルビーイング経営(健康経営)への取り組み

PHONE APPLIは、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、コミュニケーション改革による「ウェルビーイング経営」を推進してきました。従業員が身体的・精神的に健康であるために、運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施のほか、上長と毎週30分の1on1の時間を設け、仕事以外の相談も気軽に話せる信頼関係の構築や、オンライン上で感謝の気持ちを贈りあい、お互いを尊重し感謝しあう文化の醸成など、コミュニケーションの活性化を意識した諸施策を展開しています。 2020年8月には部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足、組織の幸福度診断「Well-being Company Survey」を社内実施開始しました。

組織の幸福度を測定する「Well-being Company Survey」の活用

ウェルビーイング向上のために、身体的健康や精神的健康に関するアンケートだけでなく、組織の幸福度を測定するアセスメントサービス「Well-being Company Survey」を定期的に実施し、これらの回答結果をもとに、身体的・精神的・社会的それぞれの健康を満たすための施策の検討、実施に繋げています。

※「Well-being Company Survey」について

https://phoneappli.net/product/consulting/health-consulting/wcs.html

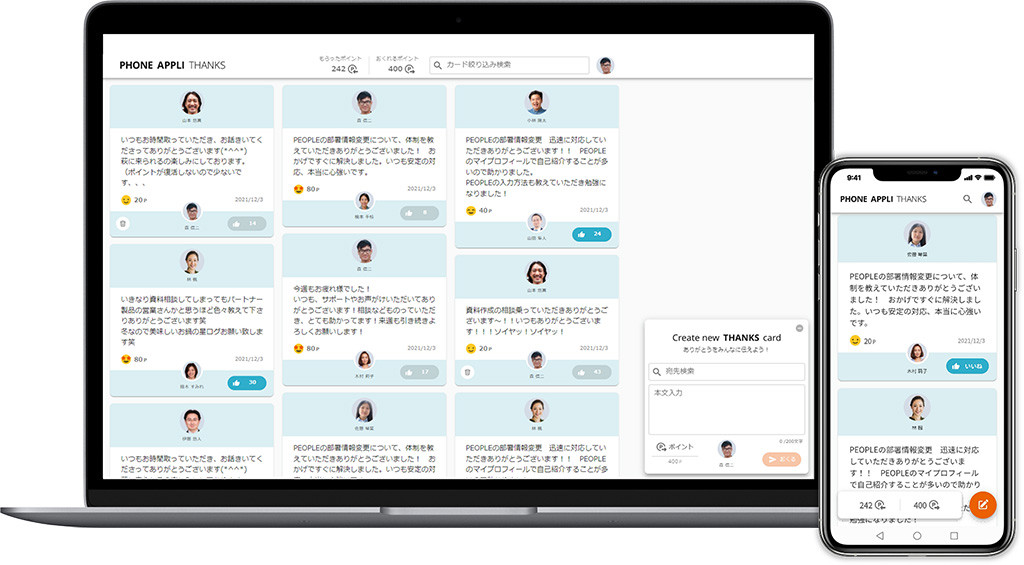

従業員間で感謝や称賛を"贈りあう"「PHONE APPLI THANKS」の活用

- THANKSカードを通じてお互いに感謝を贈りあい、従業員間の「ありがとう」を可視化しています。このカードの内容は全社に公開されているため、リモートワーク下でもマネージャーがメンバーの活躍を知ることや、これまで接点のない従業員の情報を事前に知ることが可能になります。「PHONE APPLI THANKS」によって、コミュニケーション活性化やモチベーションの向上、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています。

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1ミーティングを実施

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

信頼関係構築を目的としたハイブリッドワークの推進と全社横断1on1ミーティング

コロナ禍が継続しリモートワークを推奨していましたが、コミュニケーション不足により、業務やメンタルヘルスへの影響が見受けられました。それらの課題を解消するため、フルリモートから対面ワークとリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークへ移行し、全社横断での1on1ミーティングを定期的に実施しています。組織横断コミュニケーションを意識的に増やすことで、当社にとっての望ましい働き方を整備し、精神的社会的健康の向上を目指しています。

ウォーキングイベント開催、運動部活動の実施による運動習慣の定着化

PHONE APPLIでは、歩数計アプリ「RenoBody」を用いたウォーキングイベント「PA Walking Cup」を毎月開催しています。また2022年から社内部活動にて「月二体育館」という運動部を設立し、月2回程度、自主参加のメンバーで運動を行っています。自治体の体育館を借りて、卓球、バドミントン、バレーなどの運動を行いながら、普段交流のないメンバーとの関わりを楽しみながら体を動かすきっかけとなっています。

※PHONE APPLIのウェルビーイング経営(健康経営)への取り組みについて

https://phoneappli.net/company/well-being/

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか? 幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?