テレワーク廃止はなぜ?国内外の動向と企業の理由、後悔しないための注意点を解説

新型コロナウイルスの影響で急速に普及したテレワークですが、近年、国内外の企業でその在り方を見直す動きが活発化しています。「テレワークを廃止し、オフィス出社へ回帰する」というニュースを目にする機会も増えました。一方で、従業員の働き方の多様性を重視する声も根強く、経営者や人事担当者の方々は、自社の方向性をどう定めるべきか、難しい判断を迫られているのではないでしょうか。

本記事では、テレワーク廃止の動向とその背景にある理由、出社回帰がもたらすメリットとデメリットを多角的に分析します。さらに、テレワーク廃止を円滑に進めるための法的な注意点や具体的なステップ、そして「廃止」以外の選択肢についても解説します。

- 【この記事でわかること】

テレワーク廃止・出社回帰の動向

まず、テレワーク廃止や出社回帰に関する国内外の企業の動きと、実際のデータを確認してみましょう。

国内外におけるテレワーク廃止・見直しの動き

海外では、米国のAmazonが2025年1月から週5日の完全オフィス勤務を導入すると発表し、大きな話題となりました。また、GoogleやMeta(旧Facebook)といった大手IT企業も、週3日以上の出社を義務付けるなど、オフィスでの対面コミュニケーションの価値を再評価する動きを見せています。

日本国内でも同様の傾向が見られます。本田技研工業(Honda)は2022年に原則出社の方針を打ち出し、LINEヤフーも2025年4月からフルリモート勤務を廃止し、出社日を設ける制度改定を発表しました。これらの動きは、コロナ禍の暫定的な措置が終わり、新たな働き方を模索するフェーズに入ったことを示唆しています。

(参考:日経XTECH「米アマゾン週5日出社義務の衝撃、問われる「オフィス回帰」国内IT大手はどうする?」)

(参考:日本経済新聞「ホンダ、国内全部署で原則出社 変革期で対面重視」)

(参考:東洋経済オンライン「LINEヤフー『古リモート廃止』は当然といえる訳」)

データで見るテレワーク実施率の推移

総務省の「令和6年通信利用動向調査」によると、国内企業のテレワーク導入率は、2021年の51.9%をピークに、2024年には47.3%とわずかに減少傾向にあります。一方で、同調査によれば、テレワークの導入目的は「新型コロナウイルス感染症への対応」は減少していますが、「勤務者のワークライフバランスの向上」「業務の効率性(生産性)の向上」は前年に比べて増加しています。

これらのデータから、「完全な廃止」というよりも、自社の事業内容や企業文化に合わせて出社とテレワークの最適なバランスを模索する企業が多い現状がうかがえます。

(参考:総務省「令和6年通信利用動向調査」)

なぜ企業はテレワークを廃止するのか?5つの主な理由

各社がテレワークを見直す背景には、どのような課題があるのでしょうか。多くの企業に共通する5つの理由を解説します。

理由1:コミュニケーションの質の低下

テレワーク廃止の最も大きな理由として挙げられるのが、コミュニケーションの問題です。チャットやWeb会議では、業務上必要な連絡は取れても、対面で生まれるような何気ない雑談や非言語的なニュアンスの交換が難しくなります。

こうしたインフォーマルなコミュニケーションの欠如が、チームの一体感の希薄化や、部門間の連携不足を招くことを懸念する企業は少なくありません。

理由2:生産性への懸念

テレワークにおける生産性については、様々な議論があります。通勤時間がなくなり集中できるという声がある一方、自宅では業務に集中できる環境が整っていない、あるいは自己管理が難しいといった理由で、生産性が低下すると感じる従業員もいます。

特に、新しいアイデアの創出や複雑な問題解決においては、対面での議論の方が効率的で質が高いと判断し、出社回帰を決断するケースが見られます。

理由3:組織文化の醸成と人材育成の難しさ

企業の理念や価値観といった組織文化は、日々の業務や従業員同士の交流を通じて浸透していきます。テレワークでは、こうした文化的な側面を共有する機会が減少しがちです。

また、新入社員や若手社員が、先輩の仕事ぶりを間近で見ながら業務を覚えたり、気軽に質問したりするOJT(On-the-Job Training)の機会が減るため、人材育成の観点から課題を感じる企業も多いです。

理由4:労務管理と評価の複雑化

テレワークでは、従業員の労働時間を正確に把握することが難しく、長時間労働につながるリスクがあります。

また、成果物だけで評価を行うジョブ型雇用が浸透していない多くの日本企業にとって、業務プロセスや勤務態度が見えにくいテレワークは、人事評価の公平性を保つのが難しいという課題も抱えています。

理由5:情報セキュリティリスクの増大

オフィス外で業務を行うテレワークは、情報セキュリティのリスクを高める可能性があります。個人のネットワーク環境の脆弱性や、公共の場でのPC画面の覗き見、重要情報が入ったデバイスの紛失・盗難など、企業が管理しきれないリスクが増大します。

これらのリスク対策にかかるコストや手間を考慮し、オフィス勤務への回帰を選択する企業もあります。

テレワークを廃止するメリット

テレワークを廃止し、オフィス出社を中心とした働き方に戻すことには、企業にとって明確なメリットが存在します。

偶発的な対話によるイノベーションの創出

オフィスという場に従業員が集まることで、部署や役職を超えた偶発的なコミュニケーション(セレンディピティ)が生まれやすくなります。

廊下や休憩スペースでの何気ない会話が、新しいビジネスのアイデアや、既存業務の改善のヒントにつながることは少なくありません。この「意図しない出会い」から生まれる創造性を重視する企業は多いです。

スピーディな意思決定と連携強化

対面であれば、その場で関係者を集めてすぐに打ち合わせを行い、迅速に意思決定をすることが可能です。

表情や声のトーンから相手の反応を読み取り、きめ細かな調整ができるため、認識の齟齬も起こりにくくなります。これにより、プロジェクトの進行がスムーズになり、組織としての一体感も醸成されやすくなります。

労務管理の簡素化と公平性の担保

従業員が同じ場所、同じ時間帯で働くオフィス勤務は、勤怠管理や労働時間の把握が容易になります。

また、テレワークが困難な職種(例:製造、接客)の従業員との間で生じがちな「働き方の不公平感」を解消し、全社的な公平性を保ちやすい点もメリットと言えるでしょう。

| メリット | 具体的な内容 |

| イノベーション創出 | 偶発的な会話から新しいアイデアが生まれる |

| 迅速な意思決定 | その場で関係者が集まり、スピーディに物事を決められる |

| 労務管理の簡素化 | 労働時間の把握が容易になり、管理コストが下がる |

| 公平性の担保 | 職種による働き方の不公平感を解消しやすい |

テレワーク廃止に伴うデメリットとリスク

一方で、テレワークの廃止は従業員や組織にマイナスの影響を及ぼす可能性もあり、慎重な検討が必要です。

優秀な人材の離職・採用競争力の低下

テレワークによる柔軟な働き方に慣れた従業員にとって、出社義務化はワークライフバランスの悪化に直結します。特に育児や介護と仕事を両立している従業員にとっては死活問題です。結果として、企業の決定に不満を抱いた優秀な人材が、より柔軟な働き方を認める他社へ流出してしまうリスクが高まります。

また、求職者の間でもテレワークの可否は企業選びの重要な基準となっており、「出社必須」は採用活動において不利に働く可能性があります。

従業員のエンゲージメント低下

一方的なテレワーク廃止の決定は、従業員に「会社は自分たちの働きやすさを考えてくれない」という不信感を抱かせ、仕事へのモチベーションや企業への愛着(エンゲージメント)を著しく低下させる恐れがあります。

エンゲージメントの低下は、生産性の悪化や離職率の増加に直結する重要な経営課題です。

オフィスコストの増加

テレワーク導入を機にオフィスを縮小した企業が再び全従業員の出社スペースを確保する場合、オフィスの増床や移転に伴うコストが発生します。

また、従業員全員分の通勤手当の支給や、光熱費の増加など、ランニングコストも増大することを考慮しなければなりません。

BCP(事業継続計画)対策の弱体化

テレワークは、地震や台風といった自然災害や、新たな感染症のパンデミックなど、不測の事態でオフィスに出社できなくなった場合でも事業を継続するための有効な手段です。

テレワークを完全に廃止してしまうと、こうした緊急時における事業継続のリスクが高まることになります。

テレワーク廃止を成功させるための4つの注意点

もしテレワークの廃止や見直しに踏み切る場合、リスクを最小限に抑え、円滑に移行するために以下の4つの点に注意することが重要です。

注意点1:労働条件の不利益変更に注意する

テレワークを就業規則や雇用契約書で制度として定めている場合、一方的な廃止は「労働条件の不利益変更」と見なされる可能性があります。

労働契約法では、労働者の合意なく就業規則を変更して労働条件を不利益に変更することは原則として認められていません。変更の必要性や内容の相当性などを慎重に検討し、場合によっては弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することが不可欠です。

注意点2:従業員への丁寧な説明と意見聴取

なぜテレワークを廃止し、出社に戻す必要があるのか、その理由と目的を従業員一人ひとりに対して丁寧に説明し、理解を求めるプロセスが最も重要です。

アンケートや面談を通じて従業員の意見を聴取し、懸念や不安に真摯に耳を傾ける姿勢が、従業員の納得感を得る上で欠かせません。

注意点3:段階的な移行期間を設ける

「来月から全員出社」といった急な変更は、従業員の生活に大きな影響を与え、強い反発を招きます。

まずは週1〜2日の出社から始めるなど、段階的に移行期間を設け、従業員が新しい働き方に適応するための時間的猶予を設ける配慮が必要です。この期間中に生じた課題を洗い出し、制度を微調整していくことも有効です。

注意点4:出社したくなるオフィス環境を整備する

従業員に出社を促すためには、「出社する価値がある」と感じられる魅力的なオフィス環境を整備することも重要です。

Web会議用の集中ブースや、リフレッシュできるカフェスペース、部署を超えた交流が生まれるオープンスペースなどを設けることで、出社へのモチベーションを高めることができます。

テレワーク廃止だけが選択肢ではない!ハイブリッドワークという解決策

ここまでテレワーク廃止について解説してきましたが、「全廃か全継続か」の二者択一で考える必要はありません。

両者のメリットを両立する「ハイブリッドワーク」が、多くの企業にとって現実的な解決策となり得ます。

ハイブリッドワークの定義と種類

ハイブリッドワークとは、オフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方の総称です。具体的には、以下のような様々なパターンが考えられます。

| ハイブリッドワークの種類 | 説明 |

| 曜日固定型 | 「月・水・金は出社、火・木はテレワーク」のように曜日で決める |

| 日数選択型 | 「週に〇日までテレワーク可能」とし、日時は個人が選択する |

| チーム裁量型 | 部署やチーム単位で出社とテレワークのルールを決める |

| 目的別利用型 | 共同作業や会議は出社、個人作業はテレワークなど目的で使い分ける |

ハイブリッドワークがもたらすメリット

ハイブリッドワークを導入することで、企業はオフィスでのコミュニケーション活性化や組織文化の醸成といったメリットを享受しつつ、従業員は通勤時間の削減や柔軟な働き方の継続といったテレワークの恩恵を受け続けることができます。企業と従業員の双方にとってメリットのある最適なバランスを見つけることが、これからの時代の働き方を考える上で重要な鍵となります。

PHONE APPLIのハイブリッド型ワークスタイル

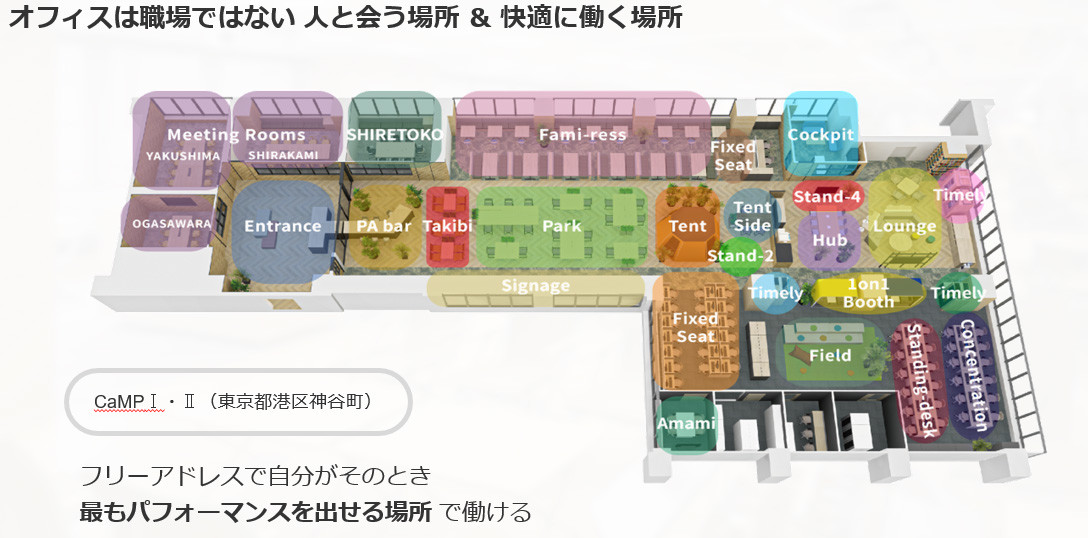

当社PHONE APPLIのハイブリッドワーク事例です。当社では、オフィスを「従業員がもっともパフォーマンスを発揮できる場」と再定義し、会社における「オフィスの価値」を上げることに注力しています。具体的には以下のような取り組みを実施しています。

- キャンプをイメージした、みんなが集いやすいオフィスに

- オフィスは完全フリーアドレス。1on1ミーティング専用のブースも

当社のオフィスは、従業員が集いやすいよう「キャンプ」をイメージしています。森の環境音やアロマの香り、アウトドア風のチェアやテーブルを設置するなど、従業員が働きやすい空間づくりを心がけています。席は完全フリーアドレス制で、出社日時など最低限のルールのみを設定しています。

オフィスには、遮音性が高い小箱のような「1on1専用ブース」を設置。コロナ禍でも、1on1を実施できるように大画面モニターをセットした一人専用ブースも設置しているので、まるで本当に会っているかのように会議ができます。

PHONE APPLIの働き方を体感できる「オフィスツアー」へ参加しませんか?

場所に依存しない働き方を始めとした、ウェルビーング経営の取り組みを社外へ発信しており、過去5年以内で2,500社以上の企業様がオフィスにお越しいただき、従業員がイキイキと働き方「ルール」「ツール」「プレイス」のフレームワークをご紹介しています。

我々のオフィスは『CaMP(Collaboration and Meeting Place)』とよんでおり、"対面し共創する場所"を意味しています。スノーピーク社のテントや、グリーンの視認率を25%にしたり、100%天然成分の製油を入れたアロマディフューザーをあちこちに設置したり、山で収録してきた鳥のさえずりを流したりして、自然を感じられるようなアウトドアを強く意識したオフィスになっています。

実際にキャンプで使われる持ち運び容易な椅子や机を利用することで、オフィス空間の有効活用が可能なほか、観葉植物やアロマディフューザー小鳥のさえずり音などの設備を整えることで、社員のストレス軽減を意識しています。

ほぼすべての席がフリーアドレスにしており、社内には至るところにビデオ会議の環境が用意しています。集中して働きたい場合は「Concentration」、ブレストしやすい「Fami-ress」、セミナーを開きたい時は「Park」、暑い時は「PA bar」、ここはエアコンの吹き出し口でスゴく涼しいです。

もちろん自宅で働くのも自由です。その時々に応じて、社員が最もパフォーマンスを出せる場所で働ける選択肢を提供しています。

まとめ

テレワークを廃止し出社回帰を目指す動きは、コミュニケーションの活性化や生産性向上といった明確な目的を持って進められています。しかし、その一方で人材の流出や従業員エンゲージメントの低下といった深刻なリスクも伴います。

重要なのは、「流行りだから」という理由で安易に廃止を決めるのではなく、自社の課題は何か、目指すべき組織の姿は何かを明確にし、従業員の声に耳を傾けながら、自社にとって最適な働き方のバランスを見つけ出すことです。本記事で紹介したメリット・デメリット、そして注意点を参考に、貴社にとって最良の選択をするための一助となれば幸いです。

【無料資料ダウンロード】2025年度版:フリーアドレス環境における組織コミュニケーション実態調査

フリーアドレス環境における組織コミュニケーション実態調査

日常業務における社内コミュニケーションの課題

社内コミュニケーションの課題の背景と解決策