仕事で個人携帯を使いたくない!断るのはあり?5つのリスクと対処法を解説

「お客様との連絡は、個人の携帯でお願いします」「緊急の連絡が入るかもしれないから、会社のグループLINEに入っておいて」。業務において、このような指示を受け、プライベートで使っている個人所有のスマートフォンを使わざるを得ない状況に、疑問やストレスを感じていませんか?

「仕事だから仕方ない」と割り切ろうとしても、休日や深夜に鳴る通知、増えていく通信費、そして何より公私の区別がつかなくなる感覚に、「正直、仕事で個人携帯は使いたくない...」と思うのは、決してわがままではありません。

この記事では、なぜそう感じるのが当然なのか、個人携帯の業務利用(BYOD)に潜むリスクを解き明かし、あなたが取るべき具体的な対処法を解説します。

【この記事でわかること】

「仕事で個人携帯を使いたくない」と感じるのは当然

プライベートな時間や空間、人間関係が詰まった個人の携帯電話を、仕事で使うことに抵抗を感じるのはごく自然な感情です。まずは、その理由を整理してみましょう。

心理的な抵抗感 |

実務的な不利益 |

休日や時間外でも仕事の連絡が来て休まらない |

通信費や通話料が自己負担になる |

プライベートな電話番号を顧客に知られたくない |

端末のバッテリーやデータ容量を消費する |

個人のSNSアカウントなどが顧客に見られるリスク |

業務データでスマートフォンのストレージが圧迫される |

仕事関係の連絡先でアドレス帳が埋まる |

端末の故障や紛失時のリスクが大きい |

このように、心理的なストレスと、金銭的・物理的な負担の両方が、あなたの「使いたくない」という気持ちの根源にあります。それは従業員として、また一人の個人として、守られるべき権利に関わる問題なのです。

個人携帯の業務利用(BYOD)がもたらす5大リスク

個人携帯の業務利用は、従業員個人の感情的な問題だけでなく、企業側にとっても見過ごすことのできない多くのリスクをはらんでいます。ここでは、従業員と会社双方が直面する5つの大きなリスクを解説します。

プライベートとの境界が曖昧になる

最大の問題点は、仕事とプライベートの境界線がなくなることです。休日や深夜、休暇中であっても、顧客や上司から電話やチャットが届けば、否応なく仕事モードに引き戻されてしまいます。

これは、労働基準法で定められた労働時間管理の観点からも問題となる可能性があります。本来であれば休息すべき時間に業務対応をすることは、従業員の心身の健康を損ない、長時間労働を助長する原因となります。

通信費や端末購入費が自己負担になる

業務で発生した通話料やデータ通信量は、本来会社が負担すべき経費です。しかし、個人携帯を利用する場合、どこまでが業務利用でどこからが私的利用かの切り分けが非常に困難です。

通話明細を取り寄せて業務分を申告する作業は煩雑であり、多くの従業員が泣き寝入りしているのが実情ではないでしょうか。また、業務での使用頻度が高ければ、端末のバッテリー劣化も早まります。その買い替え費用まで従業員が負担するのは、決して公平とは言えません。

個人情報や顧客情報漏洩のリスク

個人携帯には、家族や友人とのプライベートな写真やメッセージ、SNSアカウントなど、多くの個人情報が保存されています。その同じ端末に、顧客の連絡先や業務上の重要なファイルも保存されることになります。

もし、業務で利用するチャットアプリの誤操作で、顧客情報をプライベートのグループに送信してしまったらどうなるでしょうか。逆に、プライベートな写真を顧客に送ってしまうミスも起こり得ます。公私のデータが混在する環境は、情報漏洩の温床となるのです。

端末の紛失・盗難時に深刻な事態に

万が一、個人携帯を紛失したり、盗難に遭ったりした場合のリスクは計り知れません。プライベートな情報だけでなく、顧客情報や社外秘のデータまでが第三者の手に渡る可能性があります。

会社が管理する社用携帯であれば、MDM(モバイルデバイス管理)ツールによって遠隔で端末をロックしたり、データを消去したりといった対策が可能です。

しかし、個人携帯ではそのような強制的な管理ができず、情報漏洩が発生した場合、会社の社会的信用は大きく損なわれます。

業務データの管理が煩雑になる

従業員が退職する際、個人携帯に残った顧客情報や業務データをどのように扱うかという問題も発生します。会社としては、すべての情報を削除してもらいたいところですが、それを強制し、確実に実行されたかを確認する手段はありません。

退職した従業員の携帯に重要データが残り続ける状態は、企業にとって大きなセキュリティリスクです。また、異動や担当変更の際の、後任者へのデータ引き継ぎがスムーズに行われない原因にもなります。

会社は個人携帯の業務利用を強制できるのか?

結論から言うと、会社が従業員に対して、個人携帯の業務利用を一方的に「強制」することは、原則として難しいと考えられます。業務に必要な道具は、本来会社が用意すべきものだからです。

ただし、就業規則に「業務遂行のため、従業員は自己の所有する携帯電話を使用することがある」といった規定があり、その上で通信費の補助などの手当が適切に支払われている場合は、業務命令として認められる可能性があります。重要なのは、従業員の合意と、負担に対する正当な対価があるかどうかです。

角を立てずに上司に相談・交渉する方法

「使いたくない」という気持ちを、感情的に伝えるだけでは、単なるわがままだと捉えられかねません。上司や会社に納得してもらうためには、論理的かつ建設的に相談することが重要です。

まずは具体的なリスクや負担を伝える

「プライベートと仕事が混ざって嫌だ」という主観的な意見だけでなく、「顧客情報を扱う上でセキュリティリスクを感じる」「通信費の負担が月々〇〇円に上っており、業務に支障が出ている」といった、客観的な事実や会社にとってのリスクを伝えましょう。会社側の視点に立った問題提起をすることが、交渉の第一歩です。

費用負担に関するルールを確認する

現在の運用について、費用負担のルールがどうなっているかを改めて確認しましょう。「業務利用分の通信費は、どのように申請すれば精算してもらえますか?」と具体的に質問することで、会社側も現行ルールの不備や曖昧さに気づくきっかけになります。

代替案を具体的に提案する

ただ「使いたくない」と主張するだけでなく、「このような方法はいかがでしょうか?」と代替案をセットで提案することで、前向きな姿勢を示すことができます。例えば、「せめて業務用の電話番号だけでも取得できる050アプリを導入できませんか?」といった具体的な提案は、上司も検討しやすくなります。

会社が検討すべき4つの代替案

従業員からの相談を受け、会社側が検討すべき具体的な解決策には、以下のような選択肢があります。

法人携帯(社用携帯)を貸与する

最も確実で、セキュリティ面でも最適な解決策が、法人契約した社用携帯を従業員に貸与することです。コストはかかりますが、情報漏洩リスクの低減や、経費管理の簡素化といったメリットは、コストを上回る価値があると言えるでしょう。

2台持ち不要のクラウドPBXを導入する

従業員の「2台持ちは避けたい」というニーズに応えつつ、公私を分ける方法としてクラウドPBXがあります。これは、個人のスマートフォンに専用アプリを入れるだけで、会社の電話番号での発着信が可能になるサービスです。従業員は1台のスマホで済み、会社は通話料や利用状況を一元管理できます。

050番号アプリを活用する

より手軽な方法として、ビジネス向けの050番号アプリを導入する方法もあります。月額数百円から利用でき、業務用に050から始まる電話番号を付与できます。プライベートの番号を顧客に知らせる必要がなくなり、通話料も会社に一括請求されるため、従業員の心理的・金銭的負担を軽減できます。

BYOD手当の支給ルールを整備する

どうしても個人携帯を利用してもらう必要がある場合は、従業員が納得できる明確なルールと手当の整備が不可欠です。「月額〇〇円」といった固定の手当を支給する、通話明細に基づき実費を精算するなど、公平性のある制度を構築し、就業規則にも明記することが重要です。

まとめ:一人で悩まずまずは会社に相談しよう

仕事で個人携帯を使いたくないと感じることは、決して特別なことではありません。それは、あなたのプライベートと権利を守るための、正当な感覚です。その気持ちを一人で抱え込まず、この記事で紹介したような客観的なリスクや具体的な代替案を添えて、まずは上司に相談することから始めてみてください。

あなたの小さな一歩が、あなた自身の働きやすさだけでなく、会社全体のセキュリティ意識や従業員満足度を高めるきっかけになるかもしれません。

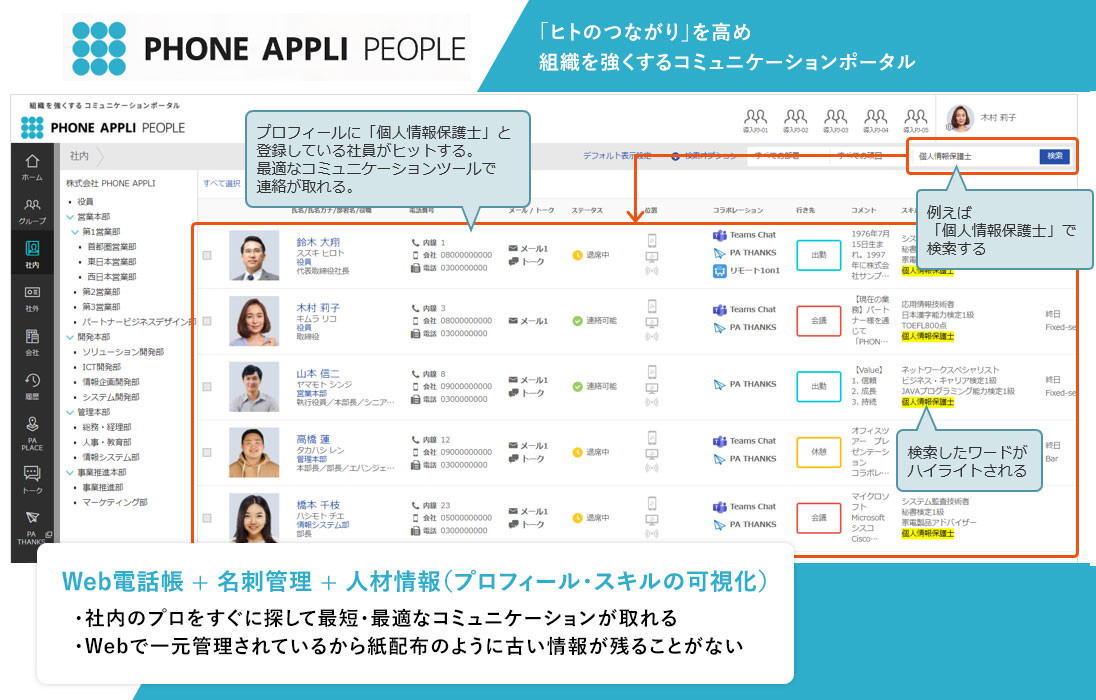

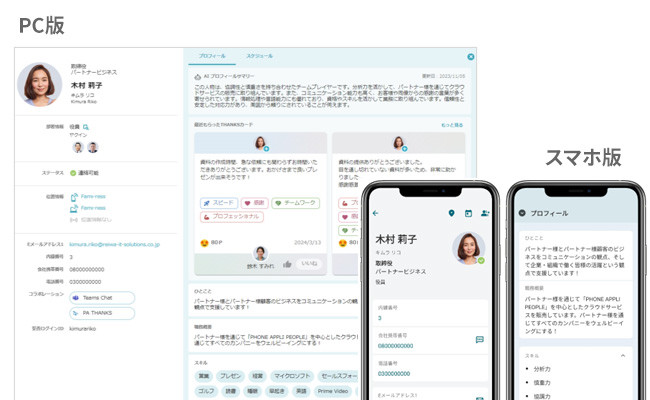

コミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」とは

「ヒトのつながり」を高め、組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」。メンバー同士がお互いを理解し最適なコミュニケーションをとることにより心理的な距離を縮めて、活発な協働を促します。

「PHONE APPLI PEOPLE」には、次のような機能が標準搭載されています。

- クラウド電話帳

社員・お客様の連絡先を一元管理、最適なツールで簡単コミュニケーション - 着信表示

端末の電話帳に登録がなくても、PHONE APPLI PEOPLEに登録されている番号の着信表示が可能 - 名刺管理

スマホアプリから名刺を撮るだけ、二次元コードでオンライン名刺交換も

- セキュリティ万全で安心!

クラウドだから万一スマホを紛失しても安心!セキュリティソフト(MDM:モバイル端末管理、MAM:モバイルアプリケーション管理)の導入が不要に! - 人材情報の見える化

従業員の経歴や保有スキル、趣味や特技まで分かるので、社内コミュニケーションが活性化。新入社員でも会社に馴染みやすい。

【無料資料ダウンロード】よくわかる PHONE APPLI PEOPLE 資料3点セット

組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」。人もツールも、つながる、まとまる。多様なコラボレーションが生まれる組織に。