ストレスチェック報告書の記入例を解説!初めてでも分かる書き方と注意点

企業の成長は、従業員一人ひとりの心身の健康によって支えられています。その健康を守るための重要な取り組みが、ストレスチェック制度です。

しかし、制度を実施した後には、労働基準監督署への報告書の提出という、担当者にとって悩ましい業務が待っています。「初めてで書き方が分からない」「この記入方法で合っているか不安」といったお悩みはありませんか?

この記事では、ストレスチェック報告書の作成担当者様に向けて、具体的な記入例を交えながら、各項目の書き方から提出方法、注意点までを分かりやすく解説します。

ストレスチェック報告書とは?提出は法律上の義務です

ストレスチェックの実施後、その結果を所定の様式で報告することは、労働安全衛生法によって定められた企業の義務です。

この報告書は、正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」といいます。まずは、この報告書の重要性と法的な位置づけについて確認しましょう。

常時50人以上の労働者を使用する事業場の責任

労働安全衛生規則第52条の21において、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対し、1年以内ごとに1回、定期的にストレスチェック報告書を所轄の労働基準監督署長に提出することが義務付けられています。

これは、国が各事業場のメンタルヘルス対策の実施状況を把握し、労働者の健康確保を促進するための重要な制度です。

|

事業場の労働者数 |

ストレスチェック実施 |

報告書提出 |

|

50人以上 |

義務 |

義務 |

|

50人未満 |

努力義務 |

義務ではない |

報告を怠ると罰則の対象になる可能性

報告書の提出義務があるにもかかわらず、これを怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、労働安全衛生法第120条に基づき、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

ストレスチェックを実施したものの、受検者がゼロだった場合でも報告義務は免除されません。法令遵守の観点からも、確実な提出が求められます。

(参考:労働安全衛生法 | e-Gov 法令検索)

いつまでに、どこへ提出する?報告書の提出期限と提出先

報告書作成にあたり、まず押さえておくべきは「提出期限」と「提出先」です。

スケジュールに余裕を持って準備を進めるためにも、基本的なルールを理解しておきましょう。

報告の対象となる期間と提出期限の考え方

報告書には、「1年以内ごとに1回」という提出頻度が定められているのみで、「〇月〇日まで」といった具体的な締切日は設けられていません。したがって、提出期限は各事業場で設定することになります。

一般的には、前回の報告日から1年以内、または事業年度の終了に合わせて提出する企業が多いです。報告書には検査実施年月を記載する必要があり、自社のストレスチェック実施サイクルに合わせて、提出時期を定めておくと管理がしやすくなります。

提出先は事業場所轄の労働基準監督署

ストレスチェック報告書の提出先は、本社ではなく、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。

例えば、東京に本社があり、大阪に支店がある場合、それぞれの支店の報告書は大阪の所轄労働基準監督署へ提出する必要があります。本社で一括して提出することはできませんので、注意が必要です。

【記入例つき】ストレスチェック報告書の項目別書き方解説

ここからは、実際の報告書様式に沿って、各項目の具体的な書き方を記入例とともに解説します。特に間違いやすいポイントや、判断に迷う部分を重点的に見ていきましょう。

はじめに報告書の様式を入手する

報告書の様式は、厚生労働省のウェブサイトから入手できます。

手書き用のPDFファイルをダウンロードする方法と、ウェブ上で入力して印刷できる「入力支援サービス」を利用する方法があります。記入ミスを防ぎ、きれいに作成できるため、入力支援サービスの利用がおすすめです。

(参考:心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書 - 厚生労働省|厚生労働省)

(参考:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス)

①労働保険番号と事業場の基本情報

報告書の最上部には、労働保険番号や事業場の名称、所在地、事業の種類を記入します。

- 労働保険番号: 労働保険に加入した際に発行される14桁の番号です。「労働保険概算・確定保険料申告書」の控えなどで確認できます。

- 事業の種類: 総務省の「日本標準産業分類」の中分類を参考に記入します。例えば、ソフトウェア開発業であれば「情報サービス業」などが該当します。

②在籍労働者数の正確なカウント方法

「在籍労働者数」は、報告の基準となる年月(検査実施年月の末日時点など)において、常時使用している労働者の数を記入します。

ここで言う「常時使用する労働者」には、正社員だけでなく、以下の条件を満たすパートタイマーや契約社員なども含まれるため、注意が必要です。

|

対象 |

在籍労働者数に含むか |

|

正社員 |

含む |

|

契約社員(契約期間1年以上) |

含む |

|

パート・アルバイト(週労働時間が正社員の3/4以上かつ契約期間1年以上) |

含む |

|

パート・アルバイト(上記条件を満たさない) |

含まない |

|

派遣社員 |

含まない(派遣元でカウント) |

|

役員 |

原則として含まない |

厚生労働省のQ&Aでも、この基準が示されています。

③検査を受けた労働者数の記入

ストレスチェックの対象者のうち、実際に検査を受けた労働者の実人数を記入します。

もし、対象期間中に一人の労働者が複数回検査を受けたとしても、カウントは「1人」です。

④面接指導の結果の記載

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、本人からの申し出により医師による面接指導を実施した場合、その人数を記入します。

面接指導の申し出がなかった、あるいは対象者がいなかった場合は「0人」と記入します。

⑤検査実施者と面接指導実施医師

- 検査を実施した者: 実際にストレスチェックを実施した者について、該当する選択肢にチェックを入れます。実施者になれるのは、医師、保健師、または所定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士などに限られます。企業の代表者や人事権を持つ者は実施者になれないため、注意が必要です。

- 面接指導を実施した医師: 面接指導を担当した医師について記入します。産業医が担当するケースが多いですが、産業医以外の医師でも可能です。

⑥産業医の記名に関する注意点

報告書には、事業場の産業医が内容を確認した証として、記名する欄があります。法改正により、2020年8月28日以降、産業医の押印は不要となり、記名のみでよくなりました。

ただし、これは産業医の確認が不要になったという意味ではありません。必ず報告書の内容を産業医に確認してもらった上で、記名(代筆も可)するようにしてください。

ストレスチェック報告書の提出方法

完成した報告書は、以下のいずれかの方法で労働基準監督署へ提出します。

事業場の状況に合わせて、最も便利な方法を選択してください。

簡単で便利なe-Govによる電子申請

「e-Gov(イーガブ)」という政府の電子申請システムを利用すれば、24時間いつでもオンラインで報告書を提出できます。移動時間や郵送コストがかからず、提出の記録も残るため、非常におすすめの方法です。

初めて利用する際は、アカウント作成などの初期設定が必要です。

労働基準監督署の窓口へ持参または郵送

作成した報告書を印刷し、管轄の労働基準監督署の窓口へ直接持参するか、郵送で提出することも可能です。

郵送で提出し、受付印が押された控えが必要な場合は、報告書のコピー1部と、切手を貼り付けた返信用封筒を忘れずに同封しましょう。

ストレスチェック報告書に関するよくある質問

最後に、担当者様から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

事業場が複数ある場合、本社で一括提出できますか?

できません。

ストレスチェックの実施および報告は、事業場単位で行うことが原則です。そのため、複数の工場や支店がある場合は、それぞれが所在する地域を管轄する労働基準監督署へ個別に提出する必要があります。

産業医がいない場合はどうすればよいですか?

常時50人以上の労働者がいる事業場では、産業医の選任が義務付けられています。

もし未選任の場合は、速やかに選任手続きを進めてください。その上で、選任した産業医に報告書の内容を確認してもらい、記名をもらいます。

報告書に記載ミスがあった場合はどうすればよいですか?

提出後に記載ミスに気づいた場合は、速やかに提出先の労働基準監督署に連絡し、指示を仰いでください。

多くの場合、訂正箇所を二重線で消して訂正印を押し、正しい内容を記載した報告書を再提出するよう求められます。

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

ウェルビーイング経営の事例をいくつかご紹介しました。ここでは、「もう少し施策内容を詳しく知りたい」という方向けに、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくり

- 従業員が行きたくなるオフィス

- 上司と部下の間に信頼関係を築く毎週30分の1on1

- 運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施

- 部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足

時間ではなく成果で評価

- 個人の成長と会社の成長を直結させる目標設定方法

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

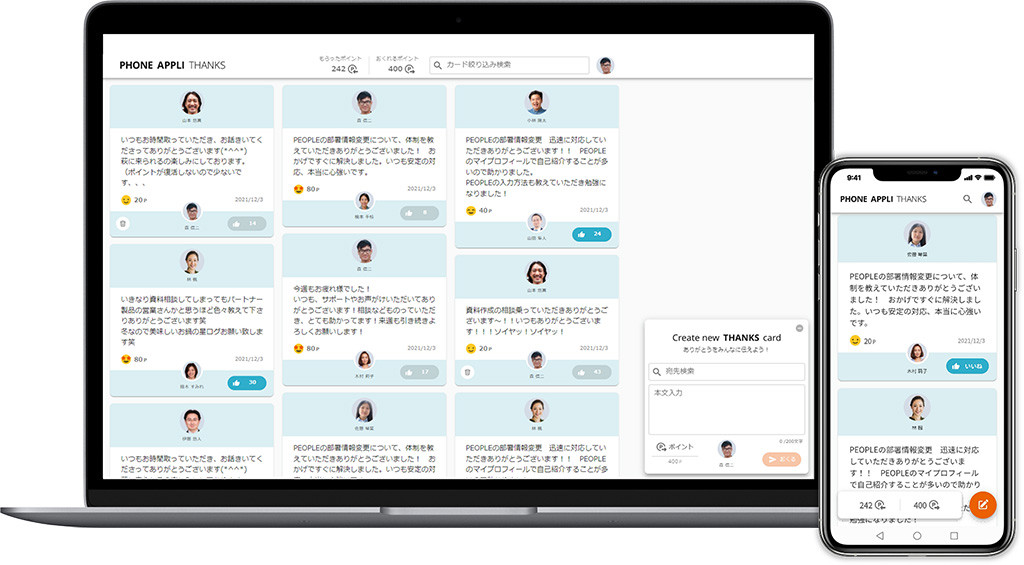

社内に「ありがとう」が飛び交う仕組み

- 「PHONE APPLI THANKS」で簡単に「ありがとう」を送れる仕組み

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか?

幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

まとめ

ストレスチェック報告書の作成と提出は、法律で定められた重要な義務です。

本記事で解説した書き方や記入例を参考に、各項目の意味を正しく理解し、不備のない報告書を作成してください。この報告業務は、単なる事務作業ではなく、自社の職場環境を見つめ直し、従業員の健康を守るための大切なプロセスの一部です。

【関連】企業が行うウェルビーイング4事例|ウェルビーイングが注目される背景 | ウェルビーイングNote - PHONE APPLI

【関連】健康経営を取り入れて働き方改革を実現!健康経営を普及させるポイントと働き方改革成功事例を紹介 | ウェルビーイングNote - PHONE APPLI