【2025年最新】従業員50人未満のストレスチェック義務化はいつから?企業の対応策を徹底解説

近年、働き方の多様化や社会情勢の変化に伴い、働く人々のメンタルヘルスケアの重要性がますます高まっています。

これまで従業員50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェック制度が、今後は50人未満の事業場にも拡大される改正法が公布されました。

本記事では、従業員50人未満の事業場の経営者や人事担当者様に向けて、ストレスチェック義務化の背景や開始時期、具体的な準備手順、そして導入によるメリットまで、分かりやすく解説します。

ストレスチェックの義務化、50人未満の事業場も対象へ

これまで努力義務とされていた従業員50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務化される見込みです。まずは、これまでの制度と今回の変更点、そして義務化の背景とスケジュールについて確認していきましょう。

これまでの制度(50人以上が義務、50人未満は努力義務)

2015年12月に施行された改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度が創設されました。この制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」を主な目的としています。

従来の制度では、事業場の従業員数によって対応が異なりました。

| 事業場の従業員数 | ストレスチェックの実施義務 |

| 50人以上 | 義務 |

| 50人未満 | 努力義務 |

「努力義務」とは、「実施するよう努めなければならない」という規定であり、実施しなくても法的な罰則はありませんでした。

そのため、厚生労働省の調査によれば、50人未満の事業場での実施率は約35%にとどまっているのが現状です。

なぜ50人未満の事業場にも義務化が拡大されるのか?

今回の義務化拡大の背景には、事業場の規模に関わらず、すべての労働者のメンタルヘルスを守る必要性が高まっていることがあります。

特に、小規模な事業場では、人事・労務担当者がいなかったり、従業員同士の距離が近いからこそ相談しにくいといった特有の課題も存在します。

メンタルヘルス不調による休職や離職は、企業規模が小さいほど経営への影響が大きくなるため、早期の対策が不可欠です。

このような状況を踏まえ、国はすべての労働者が平等にメンタルヘルスケアを受けられる体制を整えるため、義務化の対象を拡大する方針を固めました。

義務化はいつから開始される?

2025年5月に従業員50人未満の企業においてもストレスチェックの実施を義務付ける労働安全衛生法の改正法が公布されました。

2025年8月時点では、具体的な施行日はまだ決定していません。

改正法では「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、最長でも2028年5月までに義務化される見通しです。

施行日が2028年5月より早まる可能性はあるので、早めに備えておくことが重要です。

(参考:労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要)

50人未満の事業場がストレスチェックを導入するメリット

義務化への対応は、単なるコストや手間ではありません。ストレスチェックを適切に活用することで、企業には多くのメリットが生まれます。

従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見できる

最大のメリットは、従業員自身が気づいていないストレス状態や、その兆候を早期に発見できることです。ストレスが高い状態が続くと、うつ病などの精神疾患につながるリスクがあります。

定期的なチェックを通じて、従業員が自身のストレス状態を客観的に把握し、セルフケアを行うきっかけになります。

また、高ストレスと判定された従業員には、医師による面接指導の機会を提供することで、本格的な不調に陥る前に対処できます。

職場環境の改善につながる

ストレスチェックは、個人のストレス度を測るだけでなく、結果を部署や課などの集団ごとに分析し、職場全体のストレス傾向を把握するためにも活用されます。

「どの部署に高ストレス者が多いのか」「ストレスの原因は仕事の量なのか、対人関係なのか」といった課題が明確になることで、具体的な職場環境の改善策を講じやすくなります。

例えば、業務プロセスの見直しや、コミュニケーションを活性化させる施策などが考えられます。

離職率の低下と生産性の向上が期待できる

従業員のメンタルヘルスが悪化すると、集中力や意欲が低下し、生産性の低下に直結します。最悪の場合、休職や離職に至り、企業は貴重な人材を失うことになります。

ストレスチェックを導入し、働きやすい職場環境を整えることは、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高めます。結果として、離職率の低下や、組織全体の生産性向上につながることが期待できるのです。

【5ステップ】ストレスチェック義務化に向けた準備と進め方

義務化に向けて、具体的に何から始めればよいのでしょうか。ここでは、準備の進め方を5つのステップに分けて解説します。

| ステップ | 内容 | 主なポイント |

| 1 | 基本方針の表明と社内規程の整備 | 衛生委員会などで調査審議し、社内で共有する |

| 2 | 実施体制の構築 | 実施者(医師、保健師など)と実施事務従事者を決める |

| 3 | 実施方法の選定 | 国のプログラムか外部サービスかを選ぶ |

| 4 | 従業員への説明と周知 | 制度の目的、個人情報の保護などを丁寧に説明する |

| 5 | 助成金の確認と申請 | 活用できる助成金がないか確認する |

ステップ1: 基本方針の表明と社内規程の整備

まず、会社としてストレスチェック制度を導入し、従業員のメンタルヘルスケアに取り組むという基本方針を明確にし、社内に表明します。

その上で、ストレスチェック制度の実施方法などを定めた社内規程を作成します。

規程には、誰が実施するのか、個人情報の取り扱いはどうするのか、といった具体的なルールを盛り込む必要があります。

ステップ2: 実施体制の構築(実施者・担当者の選定)

ストレスチェックを実施するには、「実施者」と「実施事務従事者」を決める必要があります。

- 実施者: 質問票の選定や結果の評価を行う中心人物。医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師が担当できます。

- 実施事務従事者: 実施者の指示のもと、調査票の回収やデータ入力などの事務作業を担当します。

50人未満の事業場では、産業医がいないケースが多いため、外部機関に実施者ごと委託するのが一般的です。

ステップ3: 実施方法の選定(外部機関の活用も検討)

実施方法には、厚生労働省が無料で提供している「ストレスチェック実施プログラム」を利用する方法や、民間の外部サービスを利用する方法があります。

外部サービスは費用がかかりますが、Webでの簡単な受検、結果の自動集計・分析、高ストレス者へのフォローアップまで一貫してサポートしてくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。

ステップ4: 従業員への説明と周知

ストレスチェックを円滑に実施するためには、従業員の理解と協力が不可欠です。

制度の目的、個人の結果は本人の同意なく会社に伝わらないこと、不利益な取り扱いをしないことなどを、説明会や社内報などで丁寧に周知します。

安心して受検できる環境を整えることが、正確なストレス状態を把握するための鍵となります。

ステップ5: 助成金の確認と申請

50人未満の事業場がストレスチェックを導入する場合、国や自治体の助成金制度を利用できる可能性があります。

例えば、独立行政法人労働者健康安全機構が提供する「団体経由産業保健活動推進助成金」などがあります。(令和7年度分の交付申請の受付は終了しました)

要件や申請方法は年度によって変わる可能性があるため、最新の情報を確認し、活用を検討しましょう。

ストレスチェック実施後の対応

ストレスチェックは、実施して終わりではありません。その結果を活かして、職場環境の改善につなげることが最も重要です。

結果の集計と分析

個人の結果は厳密に保護される一方、10人以上の集団(部署やチームなど)の結果は、個人が特定されない形で集計・分析することが努力義務とされています。

この集団分析の結果から、「どのようなストレス要因が高い傾向にあるか」「健康リスクが特に高い部署はどこか」といった職場の課題を客観的に把握します。

高ストレス者への面接指導の実施

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定され、かつ本人が申し出た場合には、医師による面接指導を実施する義務があります。

面接指導では、医師が労働者の勤務状況や心理的な負担の状況などを確認し、必要な指導や就業上の措置(労働時間の短縮など)について意見を出します。

事業者はその意見を勘案し、適切な措置を講じる必要があります。50人未満の事業場の場合、地域産業保健センター(地さんぽ)で無料の面接指導を受けられる場合があります。

職場環境の改善措置

集団分析の結果や、従業員からのヒアリングをもとに、職場環境の改善に取り組みます。

業務量の調整、裁量権の拡大、上司や同僚からのサポート体制の強化など、具体的なアクションプランを立てて実行します。

改善活動は一度で終わらせるのではなく、PDCAサイクルを回し、継続的に取り組むことが大切です。

50人未満の事業場に関するよくある質問

最後に、50人未満の事業場の担当者様からよく寄せられる質問にお答えします。

罰則規定はあるのか?

従業員50人以上の事業場がストレスチェックを実施しなかった場合、直接的な罰則はありませんが、労働基準監督署への報告義務があります。

この報告義務を怠った場合、労働安全衛生法第120条第5号に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

50人未満の事業場については、義務化後の罰則の有無や内容は、現時点では明確になっていません。しかし、法令で定められた義務である以上、何らかの罰則が設けられる可能性は高いと考えられます。

産業医がいない場合はどうすれば良いか?

従業員50人未満の事業場には、産業医の選任義務がありません。そのため、ストレスチェックの実施者や面接指導の医師をどう確保するかが課題となります。

この場合、多くの企業が外部の専門機関や、健康診断を依頼している医療機関に委託しています。また、前述の通り、地域産業保健センター(地さんぽ)を活用すれば、無料で相談や面接指導などの支援を受けることが可能です。

費用はどれくらいかかる?

費用は、実施方法によって大きく異なります。

| 実施方法 | 純粋な1人当たり費用 | 実質的な1人当たり費用* | 特徴 |

| 厚労省の無料プログラム | 0円 | 0円 | 自社で全て対応する必要があり、担当者の負担が大きい |

| 外部サービス(Web) | 250円~600円 | 500円~1,200円 | 手軽に実施でき、集計・分析も自動化される |

| 外部サービス(マークシート) | 400円~800円 | 600円~1,500円 | PC操作が苦手な従業員が多い場合に有効 |

*実質的な1人当たり費用:基本料金等の固定費を含めた総額を従業員数で割った金額(50-100人規模を想定)

企業の状況や予算に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

ウェルビーイング経営の事例をいくつかご紹介しました。ここでは、「もう少し施策内容を詳しく知りたい」という方向けに、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくり

- 従業員が行きたくなるオフィス

- 上司と部下の間に信頼関係を築く毎週30分の1on1

- 運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施

- 部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足

時間ではなく成果で評価

- 個人の成長と会社の成長を直結させる目標設定方法

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

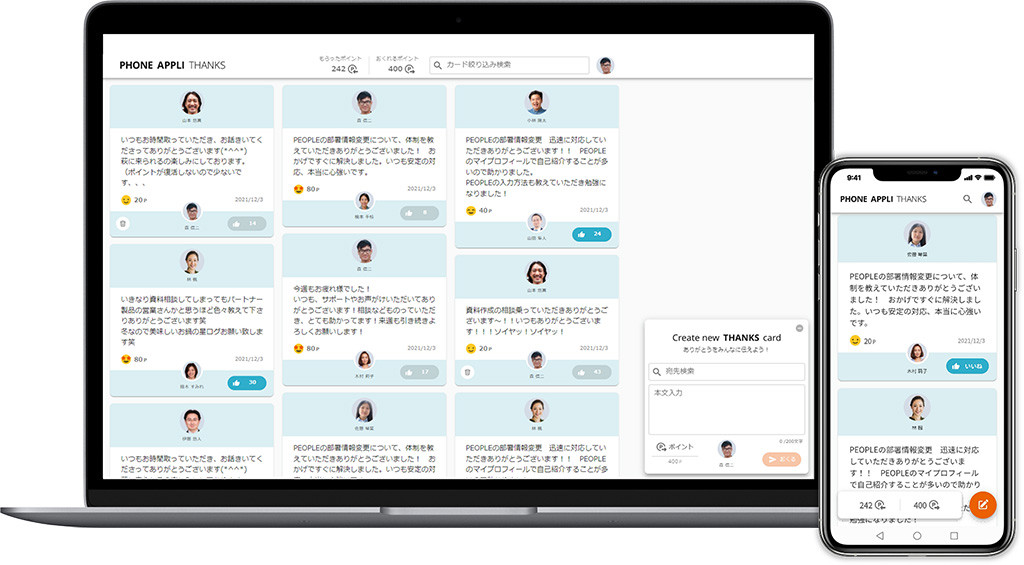

社内に「ありがとう」が飛び交う仕組み

- 「PHONE APPLI THANKS」で簡単に「ありがとう」を送れる仕組み

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

サンクスカードをお手軽に導入しませんか?

「PHONE APPLI THANKS」は感謝や称賛を"おくりあい"組織のパフォーマンスを向上させるサービスです。日々の業務の中で感じた感謝や称賛をカードにして"おくりあう"ことで、認め合う組織風土を育むことができます。こうした風土が社員間の心理的安全性や、働くことに対する幸福度を高め、組織の健康経営にも寄与します。

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか?

幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

まとめ

従業員50人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化は、すべての働く人の心身の健康を守るための重要な一歩です。

正式な施行時期は未定ですが、企業は今のうちから準備を進めておくことが求められます。本記事で解説したポイントを参考に、自社の状況に合わせた導入計画を立てていきましょう。