企業が行うウェルビーイング4事例|ウェルビーイングが注目される背景

ウェルビーイングとは

ウェルビーイングとは、「良好な状態」ということです。

世界保健機構(WHO)によると、「健康とは、病気でないとか、弱っているとかでなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態(well-being)にあること」と定義されています。

この考え方は、個人の健康だけでなく、企業の経営や人材育成の方針を考える目安ともなっています。

経営面や人事面で使われる場合

では実際には、どのように使われているのでしょうか。

経営面からみていきましょう。

従業員が健康で幸福であると、生産性が向上するというデータがあります。

ウェルビーイング経営を行うことは、経営に役立つと言えるでしょう。

次に人事面で見ていきましょう。

優秀な人材を確保するためには「ここで働いてみたい。」と感じてもらう必要があります。そのためには、ウェルビーイングを活用し、従業員の満足度を上げる必要があります。

つまりウェルビーイングを実践することが、人事面でも役に立ちます。

人事面でも、ウェルビーイングを活用する必要があるでしょう。

ウェルビーイングの満足度の高い国

ウェルビーイングの満足度の高い国を見ていきましょう。

ノルウェー、オランダ、アイスランド、フィンランド、オランダなど北欧の国々が、満足度の高い国として挙がっています。

なぜ北欧の国々が、上位に位置しているのでしょうか。

それは手厚い社会保障があるからです。

北欧では、「揺りかごから墓場まで」という考え方が浸透しており、子供から高齢者まで社会保障が充実していることが要因に挙げられます。

医療費も無料であることから、北欧がウェルビーイングの満足度が高い国として挙がったと言えるでしょう。

ウェルビーイングの考え方が注目される背景

どうしてウェルビーイングの考え方が、注目されているのでしょうか? 理由は2つあります。

・生産性、創造性を高める必要があるためです。

・国による健康経営が推進されていいるためです。

それでは、それぞれの理由を詳しくみていきましょう。

生産性や創造性を高める必要性ができた

なぜ生産性や創造性を高める必要が出てきたのでしょうか?

それは労働力が減ったためです。

現在の日本では、高齢社会が進み、労働力となる人材が年々減少しています。 そのため従業員ひとり一人の生産性、創造性を上げることが必要です。

アメリカで行われた調査によると「幸福と感じている従業員の方が、不幸と感じている従業員より生産性、創造性が1.3倍高い。」という結果が出ました。

生産性や創造性を上げるためには、ウェルビーイングの考え方が必要といえるでしょう。

ではウェルビーイングにより、従業員を取り巻く環境は、どのように変化してるのでしょうか?

従業員を取り巻く環境の変化

ウェルビーイングの考え方を用いることで、従業員を取り巻く環境はどのように変化してきたのでしょうか?

昔は働きやすい職場作りとして、照明を明るくする、静かな場所にオフィスを作るなど、ハード面が重視されてきました。

今の働きやすい職場作りは仕事のストレスの軽減や気分転換ができるなど、ソフト面も重視されるようになってきました。

ストレスを軽減することで、従業員の生産性、創造性の向上を図るようになってきました。

国による健康経営の推進

経済産業省が主導で、健康経営が推進されるようになってきました。

経済産業省は上場している企業の中から、健康経営を行っている企業に対して「健康経営銘柄」と認定しています。また上場していない企業についても、「健康経営優良法人認定制度」を導入し、認定しています。

このように国も健康経営を推進し、実践している企業には認定制度を導入することで、健康経営を広めていこうという動きが見られてています。

企業が行うウェルビーイング例4つ

企業は、どのようににウェルビーイングに取り組んでいけば、良いのでしょうか?

企業が行なっている例を4つ紹介します。

では早速、みていきましょう。

企業が行うウェルビーイング例1:労働法の遵守

労働法を尊守することです。

従業員を雇用しているのではあれば、尊守するべきことですが、長時間労働を強いられたり、休憩も十分取れず、身体を酷使して体調を崩してしまうケースがあります。

こちらは労働法をまとめたものです。もう一度労働法を、見直してみましょう。

それが、ウェルビーイング経営の第一歩になります。

企業が行うウェルビーイング例2:ストレスチェック制度の実施

二つ目はストレスチェックの実施です。

ストレスチェックとは、従業員にストレスに関する質問票を記入してもらうことで、ストレス状態を検査することで、従業員の体調不良を早期発見することが期待できます。

ストレスチェックを活用することで、ウェルビーイン経営に役立てることができると言えるでしょう。

企業が行うウェルビーイング例3:社内制度の見直し

3つ目は社内制度の見直しです。特に福利厚生制度の充実が求められてきます。

福利厚生制度とは、大きくわけて2つに分類されます。

ひとつは、厚生年金や社会保険など法律で定められている「法廷内制度」。それ以外に、各企業が独自で定める「法定外制度」があります。

法定外制度を設けていても、使いにくい制度だったり、一部の従業員しか使えない制度であるため、福利厚生が充実していない現実があります。

福利厚生が充実することで、従業員の満足度が上がることから、社内制度の見直しはウェルビーイングに必要と言えるでしょう。

企業が行うウェルビーイング例4:測定・実践するツールを導入

4つ目は、測定・実践するツールを導入することです。

ウェルビーイングは、思考なので、企業が実践しているか、分かりずらいです。そのため、実践していることを形にする必要があります。

例として、社内でSNSを導入し、コミュニケーションを図りやすくし、モチベーションアップにつなげている企業もあります。

測定、実践するツールを取り入れることで、ウェルビーイングに繋げることができると言えるでしょう。

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

当社では先ほどご紹介した「PHONE APPLI 萩」だけでなく、次の3つを主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

1. もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくりを会社が用意

- 上司との1on1ミーティングを週1回実施

- コロナ禍でも毎日「オンライン雑談」タイムを設ける

2. 時間ではなく成果で評価

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

3. お互いを尊重し感謝しあう文化

- クラウド上で「ありがとう」を贈りあえるサンクスカードの導入

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、ウェルビーイング経営をさらに加速

当社では、社員がパフォーマンスを発揮するためには、本人が「身体・精神的に満たされた状態」でなけばならないと考えています。そのためオフィス環境の整備はもちろん、フレキシブルな働き方、社内コミュニケーションなど、あらゆる観点から施策を実行、ウェルビーイング経営を進めています。

ウェルビーイングを知るおすすめの本

ウェルビーイングを知るのに、良い本はあるのでしょうか?

「ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術」、「ウェルビーイング経営の考え方と進め方」の2冊がオススメです。

どのような本なのか、みていきましょう。

ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術

ひとつめは、ラファエル・カルヴォ、ドリアン・ピーターズ著作の「ウェルビーイングの設計論-人がよりよく生きるための情報技術」をご紹介します。

ウェルビーイングに関する様々なジャンルの最新の研究結果を基に、ウェルビーイングの実現に必要な事項が書いてあります。まさに、ウェルビーイングを知るのにピッタリの一冊と言えます。

ウェルビーイング経営の考え方と進め方

続いて、森永 雄太さん著作「ウェルビーイング経営の考え方と進め方」を紹介します。

ウェルビーイングを実践し、業績のあがった実際の事例を紹介しています。

実例付きで、ウェルビーイング経営ををもっと詳しく知るのに、オススメの本と言えるでしょう。

ウェルビーイング経営の導入を検討してみよう

いかがでしたか?ウェルビーイングについて、ご紹介してきました。

ウェルビーイングを行うことで、従業員の生産性の向上が期待できます。また、人材確保にも繋がり経費の削減も期待できます。

業績アップも期待できる、ウェルビーイング経営の導入を検討してみて下さい。

PHONE APPLIのウェルビーイング経営(健康経営)への取り組み

PHONE APPLIは、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、コミュニケーション改革による「ウェルビーイング経営」を推進してきました。従業員が身体的・精神的に健康であるために、運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施のほか、上長と毎週30分の1on1の時間を設け、仕事以外の相談も気軽に話せる信頼関係の構築や、オンライン上で感謝の気持ちを贈りあい、お互いを尊重し感謝しあう文化の醸成など、コミュニケーションの活性化を意識した諸施策を展開しています。 2020年8月には部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足、組織の幸福度診断「Well-being Company Survey」を社内実施開始しました。

組織の幸福度を測定する「Well-being Company Survey」の活用

ウェルビーイング向上のために、身体的健康や精神的健康に関するアンケートだけでなく、組織の幸福度を測定するアセスメントサービス「Well-being Company Survey」を定期的に実施し、これらの回答結果をもとに、身体的・精神的・社会的それぞれの健康を満たすための施策の検討、実施に繋げています。

※「Well-being Company Survey」について

https://phoneappli.net/product/consulting/health-consulting/wcs.html

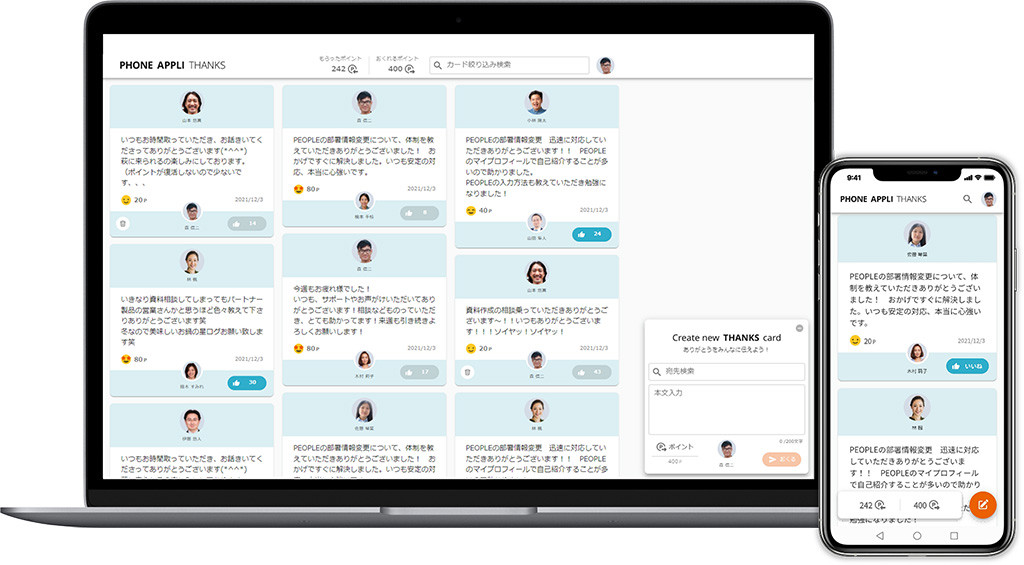

従業員間で感謝や称賛を"贈りあう"「PHONE APPLI THANKS」の活用

THANKSカードを通じてお互いに感謝を贈りあい、従業員間の「ありがとう」を可視化しています。このカードの内容は全社に公開されているため、リモートワーク下でもマネージャーがメンバーの活躍を知ることや、これまで接点のない従業員の情報を事前に知ることが可能になります。「PHONE APPLI THANKS」によって、コミュニケーション活性化やモチベーションの向上、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています。

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1ミーティングを実施

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

信頼関係構築を目的としたハイブリッドワークの推進と全社横断1on1ミーティング

コロナ禍が継続しリモートワークを推奨していましたが、コミュニケーション不足により、業務やメンタルヘルスへの影響が見受けられました。それらの課題を解消するため、フルリモートから対面ワークとリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークへ移行し、全社横断での1on1ミーティングを定期的に実施しています。組織横断コミュニケーションを意識的に増やすことで、当社にとっての望ましい働き方を整備し、精神的社会的健康の向上を目指しています。

ウォーキングイベント開催、運動部活動の実施による運動習慣の定着化

PHONE APPLIでは、歩数計アプリ「RenoBody」を用いたウォーキングイベント「PA Walking Cup」を毎月開催しています。また2022年から社内部活動にて「月二体育館」という運動部を設立し、月2回程度、自主参加のメンバーで運動を行っています。自治体の体育館を借りて、卓球、バドミントン、バレーなどの運動を行いながら、普段交流のないメンバーとの関わりを楽しみながら体を動かすきっかけとなっています。

※PHONE APPLIのウェルビーイング経営(健康経営)への取り組みについて

https://phoneappli.net/company/well-being/

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか?

幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

ウェルビーイングな状態かどうかを測定しませんか?

組織の幸福度や風土を可視化する組織の健康診断組織の健康診断「Well-being Company Survey」

ウェルビーイングな状態は測れるものでなければ、改善していくことができません。

Well-being Company Surveyとは、幸福経営学研究の第一人者ホワイト企業大賞委員長である天外伺朗氏と慶応義塾大学 前野隆司教授協力のもと、PHONE APPLIが開発したパルスサーベイ※です。

基本設問は3つの因子から12問(約2分で回答)。手軽に受けられて無理なく継続できる組織の健康診断です。

登録料・利用料無料でご利用いただけます!