プレゼンティーイズムとは?企業の生産性を下げる原因と具体的な対策を解説

「最近、部下に元気がない」「チーム全体のパフォーマンスが落ちている気がする」。そう感じたことはありませんか?その原因は、目に見えない問題である「プレゼンティーイズム」にあるかもしれません。

従業員が出社していても、心身の不調によって本来の能力を発揮できないこの状態は、企業の生産性を静かに蝕んでいきます。この記事では、プレゼンティーイズムの基礎知識から、その原因、具体的な測定方法、そしてすぐに実践できる対策までを分かりやすく解説します。

従業員一人ひとりが輝ける職場環境づくりの第一歩として、ぜひお役立てください。

- 【この記事でわかること】

プレゼンティーイズムとは?放置してはいけない現代の経営課題

プレゼンティーイズムは、単なる個人の体調不良の問題ではなく、企業全体の生産性に関わる重要な経営課題です。

まずは、その正確な意味と、混同されやすい「アブセンティーイズム」との違いについて理解を深めましょう。

出社していても生産性が上がらない状態のこと

プレゼンティーイズム(Presenteeism)とは、出社はしているものの、心身の健康上の問題が原因で、業務のパフォーマンスが十分に発揮できない状態を指します。例えば、慢性的な頭痛や肩こり、軽いアレルギー症状、または精神的なストレスなどを抱えながら仕事をしており、集中力が続かなかったり、普段ならしないようなミスをしたりするケースがこれにあたります。

本人は「休むほどではない」と考えて無理に出社していることが多く、周囲からは問題が見えにくいため、静かなる生産性の低下要因として近年問題視されています。

「病欠」を意味するアブセンティーイズムとの違い

プレゼンティーイズムとしばしば対比されるのが、「アブセンティーイズム(Absenteeism)」です。

アブセンティーイズムは、健康問題が原因で仕事を休む、つまり「病欠」や「休職」を意味します。両者の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | プレゼンティーイズム | アブセンティーイズム |

| 状態 | 出勤しているが、心身の不調で生産性が低下 | 健康問題により欠勤・休職 |

| 可視性 | 周囲から気づかれにくく、問題が潜在化しやすい | 勤怠記録で把握可能で、問題が顕在化している |

| 影響 | 個人のパフォーマンス低下、周囲への波及 | 業務の停滞、代替人員のコスト発生 |

アブセンティーイズムは勤怠記録で把握できるため対策を講じやすいのに対し、プレゼンティーイズムは表面化しにくく、気づかぬうちに企業経営に大きな損失を与えている可能性があります。

なぜ今プレゼンティーイズムが注目されているのか?

近年、多くの企業がプレゼンティーイズム対策の重要性を認識し始めています。

その背景には、働き方の多様化や、企業経営における従業員の健康への意識の高まりがあります。

健康経営の推進と人的資本経営への関心の高まり

経済産業省が推進する「健康経営」は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することを指します。これは、従業員の健康が企業の生産性や価値向上に直結するという考え方に基づいています。

また、従業員を「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値向上につなげる「人的資本経営」への関心も高まっています。これらの文脈において、従業員のパフォーマンスを低下させるプレゼンティーイズムは、解決すべき重要な課題として位置づけられているのです。

見えにくいコストが企業経営を圧迫する実態

プレゼンティーイズムによる生産性の損失は、企業にとって無視できない経済的コストとなります。ある調査では、企業の健康関連コストの中で最も大きな割合を占めるのが、医療費やアブセンティーイズムによる損失ではなく、プレゼンティーイズムによるものであるという結果も報告されています。

目に見える欠勤よりも、気づかれないまま業務効率が低下している状態の方が、結果として企業に与える経済的インパクトは大きいのです。この「見えないコスト」をいかに低減するかが、持続的な企業成長の鍵となります。

プレゼンティーイズムを引き起こす見過ごされがちな原因

プレゼンティーイズムは、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。

従業員が最高のパフォーマンスを発揮するためには、これらの原因を理解し、取り除く努力が不可欠です。

肩こりや眼精疲労などの身体的な不調

デスクワーク中心の業務では、多くの従業員が肩こり、腰痛、眼精疲労といった身体的な不調を抱えがちです。これらは病気とまではいかなくても、慢性的な痛みや不快感は集中力を削ぎ、仕事の効率を著しく低下させます。

また、アレルギー性鼻炎や頭痛、胃腸の不調なども、同様にプレゼンティーイズムの大きな原因となり得ます。

ストレスや不安感が招くメンタルヘルスの不調

過度な業務負荷や職場の人間関係、将来への不安などからくる精神的なストレスは、メンタルヘルスの不調を引き起こし、プレゼンティーイズムの主要な原因となります。気分の落ち込みや意欲の低下、不眠などは、思考力や判断力を鈍らせ、業務の質に直接影響を与えます。

特にメンタルヘルス不調は、本人も自覚しにくかったり、周囲に相談しづらかったりするため、問題が深刻化しやすい傾向にあります。

コミュニケーション不足などの不適切な労働環境

長時間労働が常態化している、休暇が取りにくい、上司や同僚とのコミュニケーションが希薄であるといった労働環境も、プレゼンティーイズムを助長します。従業員が「多少の不調でも休めない」と感じるような職場風土や、困ったときに誰にも相談できない孤独感は、心身の不調を悪化させ、生産性の低下につながります。

快適で、心理的に安全だと感じられる環境を整えることが重要です。

プレゼンティーイズムが企業と従業員に与える悪影響

プレゼンティーイズムを放置することは、生産性の低下だけに留まらず、組織全体に様々な悪影響を及ぼします。

企業と従業員、双方にとって深刻な問題となり得るのです。

企業全体の生産性低下と経済的損失

個々の従業員のパフォーマンス低下は、チームや部署、ひいては企業全体の生産性低下に直結します。業務の遅延や製品・サービスの質の低下を招き、顧客満足度の低下や機会損失につながる可能性もあります。

前述の通り、これらの生産性損失を金額に換算すると、企業の総コストのうちで大きな割合を占めることになり、経営を圧迫する要因となります。

周囲の従業員への業務負担の増加

パフォーマンスが低下している従業員がいると、その分をカバーするために周囲の従業員の業務負担が増加します。

これにより、他の健康な従業員までが過度なストレスや疲労を抱えることになり、プレゼンティーイズムが職場内で連鎖するという悪循環に陥る危険性があります。

エンゲージメントの低下と離職率の上昇

心身の不調を抱えながら働き続けることは、仕事に対するモチベーションやエンゲージメント(熱意や貢献意欲)を著しく低下させます。企業が自分の健康に配慮してくれないと感じれば、会社への信頼感や帰属意識も薄れていくでしょう。

その結果、優秀な人材がより良い労働環境を求めて離職してしまうリスクが高まります。

自社の状況を把握するプレゼンティーイズムの測定方法

プレゼンティーイズム対策の第一歩は、自社の現状を客観的に把握することです。

幸い、科学的根拠に基づいたいくつかの測定方法が開発されており、これらを活用することで問題を可視化できます。

質問票を活用した客観的な数値化(WHO-HPQなど)

プレゼンティーイズムを測定するための代表的な方法として、世界保健機関(WHO)が開発した「WHO-HPQ」などの質問票を用いる方法があります。これは、従業員へのアンケートを通じて、健康問題が仕事のパフォーマンスにどの程度影響しているかを数値化するものです。

これにより、個人のパフォーマンス損失率や、組織全体の損失額を推定することが可能になります。他にも、東京大学が開発した「東大1項目版」など、より簡易な質問票も存在します。

| 測定方法の例 | 概要 |

| WHO-HPQ | WHOが開発した質問票。複数の質問から総合的にパフォーマンス低下を評価する。 |

| 東大1項目版 | 「過去4週間の自身の仕事の出来を、10点満点で評価してください」といった単一の質問で測定する簡易的な方法。 |

| WLQ | 仕事の制約(時間管理、身体的、精神的、対人関係)に関する質問から測定する。 |

| WFun | 産業医科大学が開発。仕事の機能障害の程度を測定する。 |

(参考:世界保健機関 健康と労働パフォーマンスに関する質問紙(短縮版)日本語版)

(参考:産業医科大学「WFunの特徴」)

ストレスチェック結果の集団分析から傾向を把握する

多くの企業で義務化されているストレスチェックの結果も、プレゼンティーイズムの状況を把握するための貴重な情報源です。個人の結果だけでなく、部署やチーム単位で集団分析を行うことで、高ストレス者の割合や特定の部署にストレスが集中していないかといった組織全体の傾向を把握できます。

この分析結果から、プレゼンティーイズムのリスクが高い部署を特定し、重点的な対策を講じることが可能になります。

明日から実践できるプレゼンティーイズムの具体的な対策

現状を把握した後は、具体的な対策を実行に移すことが重要です。

ここでは、企業がすぐに取り組むことができる、効果的なプレゼンティーイズム対策を紹介します。

従業員の健康状態を可視化する仕組みを導入する

定期的な健康診断やストレスチェックの実施はもちろんのこと、日々のコンディションを把握できるようなツールの導入も有効です。従業員が自身の健康状態を客観的に認識し、セルフケアに活かすことを支援します。

また、企業側もデータを基に健康課題を早期に発見し、適切なサポートを提供できます。

上司・部下が気軽に相談できる職場環境を整備する

心身の不調を感じたときに、一人で抱え込まずに済む環境づくりが極めて重要です。上司との1on1ミーティングを定期的に実施し、業務だけでなく健康面についても話せる機会を設けましょう。

また、産業医や保健師、外部の相談窓口(EAP)など、専門家へアクセスしやすい体制を整え、従業員に周知することも大切です。

健康リテラシーを高めるための研修を実施する

従業員一人ひとりが、自身の健康を守るための正しい知識(健康リテラシー)を身につけることも、プレゼンティーイズムの予防につながります。メンタルヘルスケア、セルフケアの方法、適切な食生活や運動習慣に関するセミナーや研修会を定期的に開催し、健康への意識を高める機会を提供しましょう。

管理職向けには、部下の異変に気づき、適切に対応するためのラインケア研修も効果的です。

柔軟な働き方を認め、労働環境を改善する

長時間労働の是正や、有給休暇の取得促進は基本中の基本です。それに加え、テレワークやフレックスタイム制度などを活用し、従業員がそれぞれの状況に応じて柔軟に働ける環境を整えることも、心身の負担軽減に繋がります。

また、オフィスの照明や空調を快適に保つ、休憩スペースを充実させるといった物理的な職場環境の改善も、従業員のパフォーマンスに良い影響を与えます。

企業のプレゼンティーイズム対策の成功事例

企業におけるプレゼンティーイズム対策は、従業員の生産性向上と健康増進の両面から重要な取り組みとなっています。

以下では、実際に効果を上げている企業の成功事例をご紹介します。

富士通株式会社の働き方改革による健康リスク低減

富士通株式会社では、テレワーク実施率と健康リスクの関係性を詳細に分析し、プレゼンティーズムの改善に取り組んでいます。同社の分析では、テレワーク実施率が高くなると高ストレス者率が低くなることが判明しており、2023年度のプレゼンティーズム改善率は1.48%を達成しています。

また、ストレスチェックに追加した質問票による過去3ヵ月間の症状調査から年間の損失割合を算出し、「Work Life Shift」の推進により業務の柔軟性を高めることで、従業員の健康リスク低減とパフォーマンス向上を実現しています。

(参考:富士通株式会社「Health Well-being」)

トヨタ自動車健康保険組合の科学的アプローチによる肩こり対策

トヨタ自動車健康保険組合では、WHOが定義した「WHO-HPQ」を活用してプレゼンティーイズムを数値化し、科学的根拠に基づいた対策を実施しています。事務職の肩こり有訴者ほど絶対的プレゼンティーイズムが低いという相関性を確認し、2021年度より健康アプリを使用した「肩こり解消チャレンジ」を導入しました。

昼休憩や自宅での隙間時間を活用したレッスン受講を促進した結果、2024年度は事務職の肩こり有訴者率が2021年度と比較して7ポイント改善し、絶対的プレゼンティーイズムも10点改善という具体的な成果を上げています。

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

ウェルビーイング経営の事例をいくつかご紹介しました。ここでは、「もう少し施策内容を詳しく知りたい」という方向けに、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくり

- 従業員が行きたくなるオフィス

- 上司と部下の間に信頼関係を築く毎週30分の1on1

- 運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施

- 部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足

時間ではなく成果で評価

- 個人の成長と会社の成長を直結させる目標設定方法

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

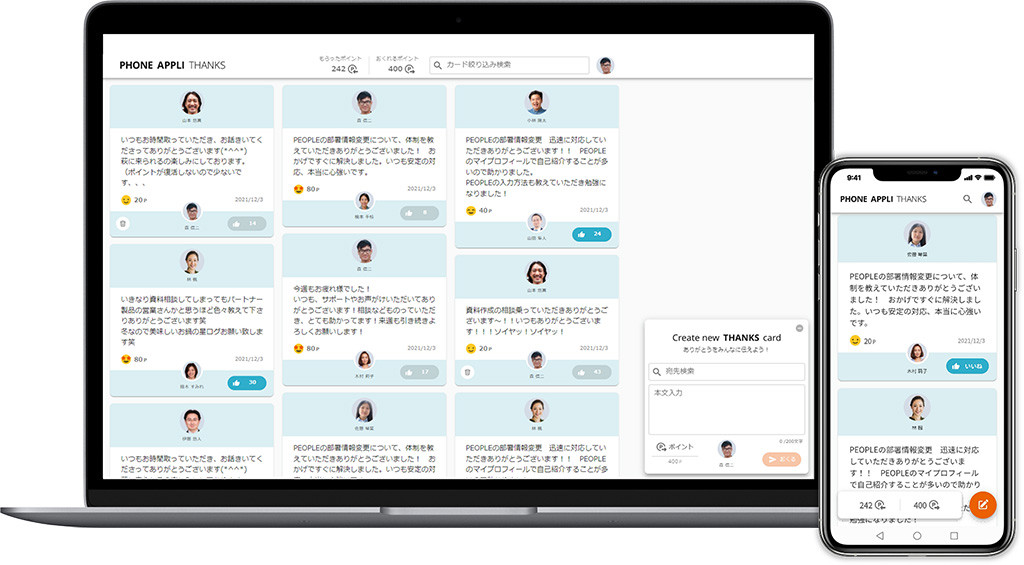

社内に「ありがとう」が飛び交う仕組み

- 「PHONE APPLI THANKS」で簡単に「ありがとう」を送れる仕組み

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか? 幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

【関連】PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

まとめ

プレゼンティーイズムは、目に見えにくいながらも、確実に企業の生産性や活力を奪う深刻な経営課題です。しかし、その原因を正しく理解し、現状を可視化し、適切な対策を講じることで、必ず改善することができます。

従業員の心身の健康は、企業にとって最も重要な資本であり、その価値を最大限に引き出すことが持続的な成長につながります。この記事を参考に、自社のプレゼンティーイズム対策への第一歩を踏み出してみてください。