健康経営戦略マップとは?メリットから作り方、活用ポイントまで徹底解説

企業の持続的成長に「健康経営」の重要性が増しています。

その推進に役立つのが「健康経営戦略マップ」です。

本記事では、戦略マップの基本、メリット、作成手順、活用法、注意点までを解説し、貴社の健康経営推進を支援します。

健康経営戦略マップとは何か

健康経営戦略マップは、企業が従業員の健康を通じて経営目標を達成する「健康経営」を効果的に推進するための計画書です。

企業の経営課題と健康増進の取り組み、期待効果を関連付け、可視化します。

健康経営戦略マップの定義と目的

健康経営戦略マップとは、企業の「経営課題」から「最終目標指標(KGI)」、中間指標となる「意識・行動変容指標」「取組状況指標」、具体的な「健康投資(施策)」までをストーリーとして整理したものです。

主な目的は、取り組みの整合性確保と関係者の共通認識醸成、そしてPDCAサイクルを回しやすくし、健康経営の実効性を高めることです。

経済産業省が推進する背景

経済産業省は、企業の持続的成長に従業員の健康が不可欠とし、健康経営を推進しています。

「健康投資管理会計ガイドライン」で戦略マップ作成を推奨しています。背景には労働力人口減少や生産性向上への要求があり、戦略マップは健康投資効果を分かりやすく示すツールとして期待されます。

健康経営戦略マップが注目される理由

近年、多くの企業で健康経営戦略マップの作成・活用が進んでいます。その背景には、企業経営を取り巻く環境の変化や、新しい経営の考え方の広がりがあります。

人的資本経営への関心の高まり

従業員を「資本」と捉え価値を引き出す「人的資本経営」が注目されています。

従業員の健康は人的資本の質を左右し、戦略マップは健康投資が企業価値向上にどう貢献するか示すため有効です。

健康経営優良法人認定との関連性

経済産業省と日本健康会議が共同で進める「健康経営優良法人認定制度」は、優良な健康経営を実践している企業を顕彰する制度です。

この認定を取得することは、企業のイメージアップや採用競争力の強化にもつながります。

健康経営度調査票(認定の申請に必要な書類)では、健康経営戦略の策定や情報開示に関する項目があり、健康経営戦略マップを作成し、それに基づいて取り組みを進めていることが評価のポイントの一つとなります。そのため、認定を目指す企業にとって、戦略マップの作成は重要な取り組みとなっています。

健康経営戦略マップを作成するメリット

健康経営戦略マップを作成することには、企業にとって多くの具体的なメリットがあります。単なる計画書の作成に留まらず、健康経営の推進力を高める効果が期待できます。

経営課題と健康施策の連動を可視化できる

最大のメリットは、健康経営の取り組みと経営課題解決の道筋を「見える化」できる点です。

例えば「生産性向上」に対し、どの健康指標を改善し(例:メンタル不調者削減)、どんな施策を打つか(例:ストレスチェックとフォロー体制強化)といった繋がりが明確になります。

|

経営課題 |

健康課題の例 |

具体的な施策例 |

期待される効果 |

|

生産性の向上 |

プレゼンティーズム改善 |

睡眠改善セミナー、運動機会提供 |

集中力向上、業務効率アップ |

|

従業員の定着率向上 |

職場環境の満足度向上 |

コミュニケーション活性化、相談窓口設置 |

エンゲージメント向上、離職率低下 |

|

医療費の適正化 |

生活習慣病の予防 |

特定保健指導勧奨、健康的食事提供 |

定期健診有所見率低下、医療費抑制 |

関係者間の共通認識を醸成できる

健康経営は経営層から従業員まで多くの協力が必要です。

戦略マップは目的、目標、取り組みを分かりやすく示し、関係者間の共通認識を深めます。これにより部門連携の円滑化や従業員の主体的参加を促します。

PDCAサイクルの効果的な実践につながる

戦略マップは計画(Plan)だけでなく、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを効果的に回す基盤です。

設定指標を定期モニタリングし、進捗や効果を客観的に把握、改善につなげます。

社内外への説明責任を果たしやすくなる

健康経営は社外ステークホルダーからの評価にも影響します。

戦略マップは健康投資と企業価値向上への貢献を具体的に示し、社外への情報開示に有効で、企業価値や信頼性向上に期待できます。

健康経営戦略マップの主要な構成要素

戦略マップは経済産業省「健康投資管理会計ガイドライン」のフレームワークに基づき作成されます。主要構成要素の理解が効果的なマップ作成の鍵です。

解決すべき経営課題の明確化

戦略マップの出発点は「健康経営で解決したい経営課題」です。

これは中長期的な経営目標や事業戦略と関連し、「生産性向上」「人材獲得・定着」等が挙げられます。経営層も交え明確に定義します。

健康関連の最終的な目標指標(KGI)

「経営課題」解決の結果、健康面で何を実現したいか示すのが「健康関連の最終的な目標指標(KGI)」です。

例:アブセンティーズム率低減、プレゼンティーズム損失改善、ワークエンゲージメント向上。定量的で測定可能な設定が望ましいです。

従業員等の意識変容・行動変容に関する指標

KGI(重要目標達成指標)を達成するためには、従業員一人ひとりの健康に対する意識が向上し、実際の行動が良い方向へ変わっていくことが不可欠です。

こうした大切な変化を具体的に捉えるための指標が「従業員等の意識変容・行動変容に関する指標」であり、これはKGIに至るまでの中間的な成果、いわばアウトプットとして位置づけられます。

例えば、運動を習慣的に行う従業員の割合が増えること、適切な睡眠時間を確保できている従業員が増えることなどが挙げられます。さらに、ストレスチェックにおける高ストレス者の割合が減少したり、食生活の改善に積極的に取り組む従業員が増えたり、禁煙に成功する従業員の数が増加したりすることも、この指標によって示される大切な変化です。

これらの具体的な指標は、定期的なアンケート調査や健康診断の結果などを通じて把握することが可能です。

健康投資施策の取組状況に関する指標

従業員の意識や行動を変えるためには、企業が具体的な健康施策(健康投資)を実施する必要があります。

その施策が計画通りに行われているか、従業員に利用されているかを測るのが「健康投資施策の取組状況に関する指標」です。

これは、施策の実施プロセスそのものを評価する指標と言えます。健康セミナーの開催回数および参加率や、eラーニングの受講完了率、特定保健指導の実施率・完了率などがこれにあたります。

具体的な健康投資(施策)

上記の指標達成に向けて、企業が具体的に行う取り組みが「健康投資(施策)」です。

戦略マップの最も具体的なアクションプランの部分にあたります。生活習慣改善セミナー、メンタルヘルス研修、運動機会提供、相談窓口設置などが例にあたります。

自社の課題やニーズ、予算を考慮し選択・実施しましょう。

健康経営戦略マップの具体的な作り方ステップ

健康経営戦略マップを実際に作成する際のプロセスを、段階を追って解説します。以下のステップを参考に、自社に合ったマップを作成しましょう。

ステップ1:経営課題と健康経営の目的を明確にする

自社が健康経営で何を達成したいか、最終ゴールを明確にします。

経営理念や中期経営計画などと照らし合わせ、健康経営が企業全体の戦略の中でどのような役割を担うのかを位置づけます。

この段階で経営層のコミットメントを得ることが非常に重要です。

ステップ2:現状の健康課題を分析・把握する

従業員の健康状態や職場環境の現状を客観的に把握します。

情報源は定期健診結果、ストレスチェック結果、従業員アンケート等です。これらを分析し自社特有の健康課題を洗い出します。

ステップ3:各構成要素の指標と施策を具体的に設定する

明確にした経営課題・目的と把握した健康課題を踏まえ、「KGI」「意識・行動変容指標」「取組状況指標」「健康投資(施策)」を設定します。指標はSMARTを意識します。

|

構成要素 |

設定例 |

|

解決すべき経営課題 |

創造性向上による新サービス開発促進 |

|

健康関連の最終的な目標指標(KGI) |

ワークエンゲージメントスコアを3年で10%向上 |

|

従業員の意識変容・行動変容に関する指標 |

運動習慣者率(1日30分以上)を2年で30%から50%へ |

|

健康投資施策の取組状況に関する指標 |

ウォーキングイベント参加率 初回50%以上 |

|

具体的な健康投資(施策) |

ウォーキングイベント企画・実施、健康アプリ導入支援 |

ステップ4:各要素の関連性(ストーリー)を整理する

設定した各要素がどう関連しゴールに繋がるか、因果関係やストーリーを明確にします。

「この施策でこの取組状況が改善し、従業員のこの意識・行動が変わり、KGI達成、経営課題解決に貢献する」という流れを論理的に整理します。

ステップ5:戦略マップとして図や表にまとめる

整理した各要素とその関連性を、一枚の図や表に落とし込み、可視化します。

必ずしも定型的なフォーマットにこだわる必要はなく、自社の関係者にとって分かりやすく、メッセージが伝わる形に工夫することが大切です。

矢印などを使って要素間のつながりを示すと、ストーリーがより理解しやすくなります。

ステップ6:関係者で共有しレビューを受ける

作成した戦略マップ(案)を、経営層、各部門の責任者、産業保健スタッフ、労働組合など、関係する部署や担当者と共有し、意見やフィードバックを求めます。

多様な視点からのレビューを受けることで、マップの妥当性や実現可能性を高めることができます。

健康経営戦略マップを効果的に活用するポイント

健康経営戦略マップは、作成して終わりではありません。実際の健康経営活動に活かしてこそ意味があります。

ここでは、戦略マップを形骸化させずに効果的に活用するためのポイントを解説します。

定期的な進捗確認と評価の実施

戦略マップで設定した各種指標(KGI、意識・行動変容指標、取組状況指標)は、定期的にモニタリングし、進捗状況を確認することが不可欠です。

例えば、四半期ごとや半期ごとに実績値を集計し、目標値との差異を把握します。進捗が順調な点、遅れている点を明確にし、その要因を分析することで、次のアクションにつなげることができます。

状況に応じた戦略マップの見直しと改善

一度作成した戦略マップも、企業の状況変化(組織改編、事業戦略の変更など)や、健康経営を取り巻く外部環境の変化(法改正、新しい健康課題の出現など)、あるいは施策の実施結果(効果が薄い、従業員のニーズと合わないなど)に応じて、柔軟に見直し、改善していく必要があります。

PDCAサイクルを回し、常に最新かつ最適な状態にアップデートしていく意識が重要です。

従業員への周知と意識醸成

健康経営は、従業員一人ひとりの理解と主体的な参加があって初めて効果を発揮します。

作成した戦略マップの内容や、それに基づく会社の取り組みを、社内イントラネット、社内報、説明会などを通じて従業員に積極的に周知しましょう。

なぜ会社が健康経営に取り組むのか、それが従業員にとってどんなメリットがあるのかを丁寧に伝えることで、健康への意識を高め、施策への参加を促すことができます。

健康経営戦略マップ作成・活用時の注意点

健康経営戦略マップは非常に有効なツールですが、その作成や活用にあたってはいくつかの注意点があります。

これらを意識することで、より実効性の高い取り組みが可能になります。

目的と手段の混同を避ける

マップ作成自体が目的化しないよう注意します。マップは健康経営推進と経営課題解決の「手段」であり、実際の行動が伴わなければ意味がありません。

実現可能性のある計画を立てる

戦略マップに盛り込む目標や施策は、理想を追求するあまり現実離れしたものにならないよう注意が必要です。

自社の人員、予算、時間といったリソースや、従業員の状況(年齢構成、職種、健康状態など)を十分に考慮し、達成可能で実効性のある計画を立てることが重要です。

最初から壮大な計画を立てるよりも、スモールスタートで成功体験を積み重ねていく方が、結果的に長続きしやすくなります。

データに基づいた客観的な評価を行う

施策の効果測定や戦略マップの評価を行う際には、個人の感覚や印象ではなく、できる限り客観的なデータに基づいて行うことが重要です。

定期健康診断の結果、ストレスチェックの結果、各種アンケート調査の結果、施策の参加率、満足度などを数値で把握し、経年変化や目標値との比較を行うことで、より的確な評価と改善策の立案が可能になります。

まとめ

健康経営戦略マップは、企業の健康経営を導き実効性を高めるツールです。経営課題明確化から施策立案、効果検証まで一貫した取り組みを可能にします。

本記事の解説を参考に戦略マップを作成し、従業員の健康増進と企業の持続的成長を目指してください。マップは状況に合わせ見直し改善を重ねることが成功の鍵です。

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

ウェルビーイング経営の事例をいくつかご紹介しました。ここでは、「もう少し施策内容を詳しく知りたい」という方向けに、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくり

- 従業員が行きたくなるオフィス

- 上司と部下の間に信頼関係を築く毎週30分の1on1

- 運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施

- 部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足

時間ではなく成果で評価

- 個人の成長と会社の成長を直結させる目標設定方法

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

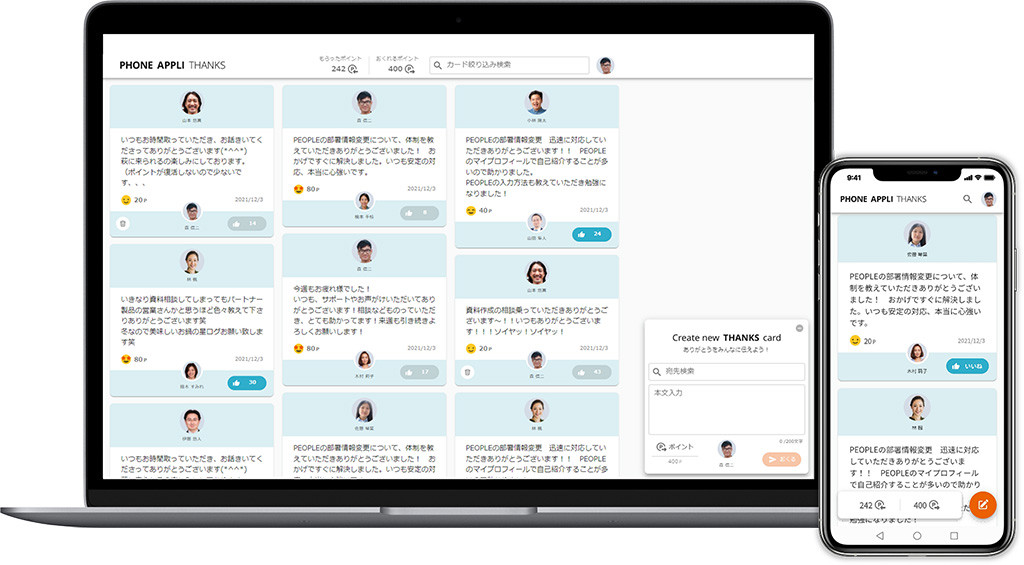

社内に「ありがとう」が飛び交う仕組み

- 「PHONE APPLI THANKS」で簡単に「ありがとう」を送れる仕組み

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか? 幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

ウェルビーイングな状態かどうかを測定しませんか?

組織の幸福度や風土を可視化する組織の健康診断「Well-being Company Survey」

ウェルビーイングな状態は測れるものでなければ、改善していくことができません。Well-being Company Surveyとは、幸福経営学研究の第一人者ホワイト企業大賞委員長である天外伺朗氏と慶応義塾大学 前野隆司教授協力のもと、PHONE APPLIが開発したパルスサーベイ※です。基本設問は3つの因子から12問(約2分で回答)。手軽に受けられて無理なく継続できる組織の健康診断です。

登録料・利用料無料でご利用いただけます!

【サービスサイト】組織の健康診断「Well-being Company Survey」について※

https://phoneappli.net/product/consulting/health-consulting/