プレゼンティーズムの測定方法とは?企業の損失を把握し改善するポイントを解説!

従業員の目に見えない不調が引き起こす生産性の低下、いわゆる「プレゼンティーズム」は、多くの企業にとって深刻な課題です。

この記事では、その実態を明らかにするための具体的な測定方法を網羅的に解説し、それぞれの特徴や選び方のポイントを分かりやすくお伝えします。

- 【この記事でわかること】

プレゼンティーズムとは何か?

プレゼンティーズムという言葉を耳にしたことはありますか。近年、企業の健康経営や生産性向上の文脈で注目されています。

具体的にどのような状態を指すのか、そして放置することでどのようなリスクがあるのかを解説します。

プレゼンティーズムの正確な定義

プレゼンティーズムとは、従業員が出勤しているにもかかわらず、心身の不調が原因で本来発揮できるはずの業務パフォーマンスが低下している状態を指します。

例えば、頭痛、肩こり、メンタルヘルスの不調などを抱えながら仕事をしている状態がこれに該当します。 見た目には欠勤していないため問題が顕在化しにくいのが特徴です。

アブセンティーズムとの明確な違い

プレゼンティーズムとよく比較される言葉に「アブセンティーズム」があります。アブセンティーズムは、心身の不調による欠勤や休職、遅刻、早退など、業務自体が行えない状態を指します。

プレゼンティーズムが出勤はしているものの生産性が低下している状態であるのに対し、アブセンティーズムはそもそも出勤できていない状態という点で明確な違いがあります。

企業がプレゼンティーズムを放置するリスク

プレゼンティーズムを放置すると、企業にとって様々なリスクが生じます。

まず、個々の従業員の生産性低下が組織全体の生産性低下に繋がり、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、不調を抱えたまま働き続けることで症状が悪化し、アブセンティーズム(欠勤や休職)に至るケースも少なくありません。

さらに、従業員のモチベーション低下や離職率の増加、医療費の増大といったコスト増にも繋がる可能性があります。

なぜプレゼンティーズムの測定が重要なのか?

プレゼンティーズムは目に見えにくい問題であるため、その実態を把握し対策を講じるためには「測定」が不可欠です。

測定によって得られるメリットについて解説します。

見えないコストの可視化

プレゼンティーズムによる生産性の低下は、企業にとって見えないコスト(損失)となっています。

測定を通じてこの見えないコストを数値として可視化することで、問題の大きさを具体的に認識し、対策の必要性を客観的に示すことができます。

健康経営推進の第一歩

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

プレゼンティーズムの測定は、自社の健康課題を把握し、効果的な健康投資を行うための第一歩となります。

測定結果に基づいて具体的な目標を設定し、施策を実行、効果検証するというPDCAサイクルを回すことで、健康経営を実効性のあるものにすることができます。

従業員のエンゲージメント向上

プレゼンティーズムの状態にある従業員は、自身のパフォーマンスが十分に発揮できないことへの不満や、不調を抱えながら働くことへのストレスを感じている可能性があります。

企業がプレゼンティーズムに着目し、その測定や改善に取り組む姿勢を示すことは、従業員の健康への配慮を具体的に示すことになり、結果として従業員エンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)の向上に繋がることが期待できます。

代表的なプレゼンティーズム測定方法

プレゼンティーズムを測定するための評価指標はいくつか開発されています。

ここでは、経済産業省の資料などでも紹介されている代表的な測定方法の特徴を解説します。

WHO-HPQ(世界保健機関 健康と労働パフォーマンスに関する質問紙)

WHO(世界保健機関)が開発した質問紙で、世界的に広く活用されています。

仕事のパフォーマンスを自己評価する設問などが含まれており、「絶対的プレゼンティーズム」と「相対的プレゼンティーズム」の2つの方法で評価できます。

絶対的プレゼンティーズムは、過去4週間の自身のパフォーマンスを0から10の尺度で評価するものです。

相対的プレゼンティーズムは、自身の評価を同僚の一般的なパフォーマンス評価と比較して算出します。

【参考】(PDF) The World Health Organization Health and Work Performance Questionnaire (HPQ)

東大1項目版(SPQ:Single-Item Presenteeism Question)

東京大学ワーキンググループが開発した、1つの質問項目でプレゼンティーズムを測定する方法です。

「病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%とした場合、過去4週間の自身の仕事を自己評価してください(0~100%で回答)」というシンプルな設問で、回答者の負担が少なく、手軽に導入しやすいのが特徴です。プレゼンティーズム損失割合は「100% - 回答値」で算出されます。

【参考】SPQ | The Single-Item Presenteeism Question

WLQ(Work Limitations Questionnaire)

タフツ大学医学部で開発された質問票で、健康問題による仕事上の制約(時間管理、身体活動、集中力・対人関係、仕事の結果の4つの尺度)を測定します。

全25問の質問項目で構成され、体調不良によって職務が遂行できなかった時間の割合や頻度を評価します。

日本語版も作成されており、SOMPOヘルスサポート株式会社が利用窓口となっています。

【参考】(PDF) The work limitations questionnaire

WFun(Work Functioning Impairment Scale)

産業医科大学で開発された、健康問題による労働機能障害の程度を7つの設問で測定する調査票です。

合計得点(7~35点)で評価し、点数が高いほど労働機能障害の程度が大きいことを示します。

21点以上で中程度以上の労働機能障害があるとされています。 WLQと同様にSOMPOヘルスサポート株式会社が利用窓口です。

【参考】WFunの特徴

その他の測定方法と特徴

上記以外にも、企業が独自にサーベイ項目を設定したり、既存のストレスチェックやエンゲージメントサーベイの結果と組み合わせてプレゼンティーズムの状況を把握したりしようとする試みも見られます。

各測定方法にはそれぞれ特徴があり、測定結果の意味合いも異なるため、どの方法を選択するかが重要になります。

プレゼンティーズム測定方法の選び方

多様な測定方法の中から、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかのポイントを考慮する必要があります。

自社の目的と状況の明確化

まず、「何のためにプレゼンティーズムを測定するのか」「測定結果をどのように活用したいのか」という目的を明確にすることが重要です。

例えば、単に現状把握をしたいのか、特定の健康課題との関連を分析したいのか、あるいは具体的な改善策の効果を測定したいのかによって、適した測定方法は異なります。

また、従業員数、業種、予算、実施体制なども考慮に入れる必要があります。

各測定方法のメリット・デメリット比較

各測定方法には、設問数、回答時間、分析のしやすさ、コスト(有料/無料)、得られる情報の種類などに違いがあります。

それぞれのメリットとデメリットを比較検討し、自社の目的や状況に最も合致する方法を選びましょう。

|

測定方法 |

主なメリット |

主なデメリット |

|

WHO-HPQ |

国際的に広く利用、海外エビデンス豊富 |

設問の解釈が難しい場合がある |

|

東大1項目版 |

設問が1つで簡便、回答者の負担が少ない、無料利用可能 |

詳細な要因分析には不向きな場合がある |

|

WLQ |

仕事上の具体的な制約を4つの尺度で評価可能 |

有料、設問数が多い |

|

WFun |

労働機能障害の程度を客観的に評価、年齢や職種の影響を受けにくい |

有料、狭義の生産性低下とは若干意味合いが異なる |

|

QQmethod |

プレゼンティーズムの原因を特定しやすい、改善策に繋がりやすい |

健康問題の自覚がない場合は評価が難しい |

測定頻度とコストの考慮

プレゼンティーズムの測定は、一度きりではなく、定期的に行うことで経年変化を把握し、施策の効果を検証することが重要です。

そのため、測定の頻度(年に1回、半年に1回、月次など)と、それに伴うコスト(質問票の利用料、分析費用、人的コストなど)を考慮して、継続可能な方法を選ぶことが大切です。

近年では、より短い頻度で従業員のコンディションを把握するパルスサーベイと組み合わせてプレゼンティーズムを測定する動きもあります。

プレゼンティーズム測定結果の分析と活用

測定結果を単に集計するだけでなく、適切に分析し、具体的なアクションに繋げることが重要です。

損失割合の算出とコスト換算

各測定方法に基づいて、プレゼンティーズムによる生産性損失の割合を算出します。

例えば、東大1項目版であれば「100% - 回答値%」で損失割合が計算できます。

さらに、この損失割合に従業員の平均賃金などを掛け合わせることで、プレゼンティーズムによる経済的な損失額を推計することも可能です。 これにより、問題の大きさを経営層や従業員に具体的に示すことができます。

他データ(ストレスチェック等)とのクロス分析

プレゼンティーズムの測定結果を、ストレスチェックの結果、健康診断の結果、勤怠データ、エンゲージメントサーベイの結果など、他のデータと掛け合わせて分析(クロス分析)することで、より深い洞察を得ることができます。

例えば、「高ストレス者ほどプレゼンティーズム損失が大きい」「特定の生活習慣を持つ従業員グループで損失が大きい」といった傾向が見つかれば、より効果的な対策をピンポイントで講じることが可能になります。

改善策立案への具体的な活用

分析結果から明らかになった課題に対して、具体的な改善策を立案します。

例えば、特定の部署でプレゼンティーズムが高い場合はその部署の労働環境や業務内容を見直す、特定の健康課題(例:睡眠不足、メンタル不調)との関連が強い場合はそれに対応した健康増進プログラムを導入するなど、データに基づいた意思決定が可能になります。

プレゼンティーズムを改善するための具体的な対策

プレゼンティーズムの測定と分析によって課題が明らかになったら、次はその改善に向けた具体的な対策を講じる段階です。

企業が取り組むことのできる代表的な対策を紹介します。

職場環境の見直しと改善

従業員が心身ともに健康に働ける職場環境を整備することは、プレゼンティーズム改善の基本です。

具体的には、適切な明るさや温度管理、騒音対策、休憩スペースの確保、身体的負担の少ないオフィス家具の導入などが挙げられます。 また、長時間労働の是正や柔軟な働き方の導入も有効です。

コミュニケーションの活性化

職場内の良好なコミュニケーションは、従業員のメンタルヘルスを保ち、孤立を防ぐ上で非常に重要です。

1on1ミーティングの実施、チーム内での情報共有の促進、社内イベントの開催などを通じて、風通しの良い職場風土を醸成することが求められます。 これにより、従業員が不調を感じた際に相談しやすい環境を作ることができます。

健康増進施策の導入(運動機会の提供など)

従業員の健康意識を高め、健康的な生活習慣を支援するための施策も有効です。

例えば、運動不足解消のためのフィットネスジム利用補助や社内運動イベントの開催、健康的な食事を提供・推奨する取り組み、禁煙支援プログラムなどが考えられます。 睡眠改善セミナーや肩こり・腰痛対策セミナーなども効果が期待できます。

|

施策分類 |

具体例 |

|

運動機会 |

フィットネスジム補助、社内ウォーキングイベント、ラジオ体操の実施 |

|

食事改善 |

健康的な社食メニューの提供、栄養セミナーの開催 |

|

睡眠改善 |

睡眠改善セミナー、仮眠スペースの設置 |

|

禁煙支援 |

禁煙プログラムの提供、禁煙達成者へのインセンティブ |

|

その他 |

肩こり・腰痛対策セミナー、健康リテラシー向上のための情報提供 |

メンタルヘルスケアの充実

メンタルヘルスの不調はプレゼンティーズムの大きな要因の一つです。

ストレスチェックの実施と結果に基づいた職場改善、相談窓口の設置、産業医やカウンセラーによる面談機会の提供、管理職向けのラインケア研修などを通じて、メンタルヘルス不調の早期発見と対応、予防に努めることが重要です。

まとめ

プレゼンティーズムは、目に見えにくいながらも企業の生産性に大きな影響を与える問題です。

本記事では、プレゼンティーズムの定義から、その重要性、代表的な測定方法、測定結果の活用法、そして具体的な改善策について解説しました。

自社の状況に合わせて適切な測定方法を選択し、得られたデータを分析・活用することで、従業員の健康増進と組織全体の生産性向上を目指すことが可能です。

プレゼンティーズムへの対策は、健康経営を推進し、持続的な企業成長を実現するための重要な取り組みと言えるでしょう。

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

ウェルビーイング経営の事例をいくつかご紹介しました。ここでは、「もう少し施策内容を詳しく知りたい」という方向けに、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくり

- 従業員が行きたくなるオフィス

- 上司と部下の間に信頼関係を築く毎週30分の1on1

- 運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施

- 部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足

時間ではなく成果で評価

- 個人の成長と会社の成長を直結させる目標設定方法

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

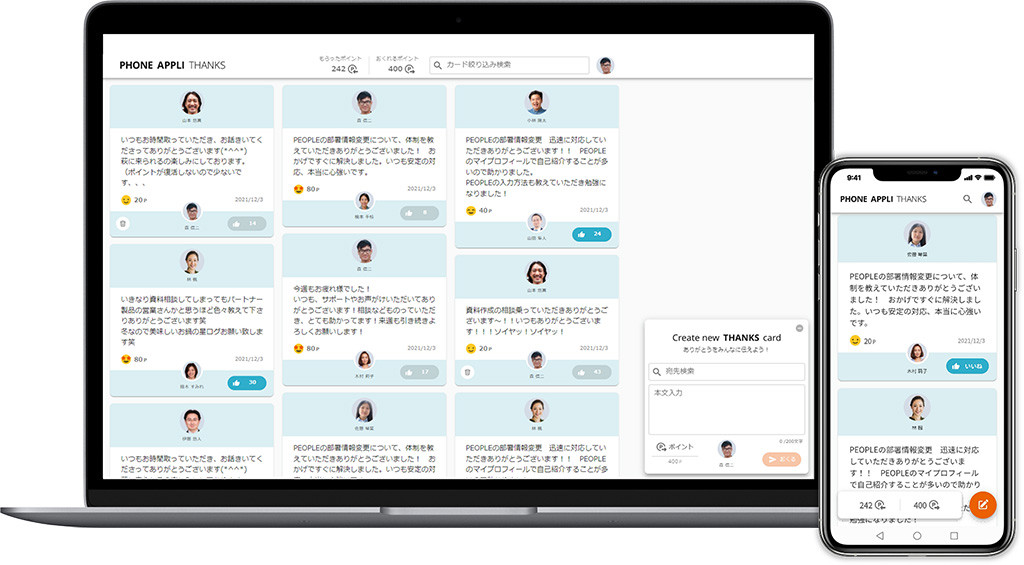

社内に「ありがとう」が飛び交う仕組み

- 「PHONE APPLI THANKS」で簡単に「ありがとう」を送れる仕組み

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか? 幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

ウェルビーイングな状態かどうかを測定しませんか?

組織の幸福度や風土を可視化する組織の健康診断「Well-being Company Survey」

ウェルビーイングな状態は測れるものでなければ、改善していくことができません。Well-being Company Surveyとは、幸福経営学研究の第一人者ホワイト企業大賞委員長である天外伺朗氏と慶応義塾大学 前野隆司教授協力のもと、PHONE APPLIが開発したパルスサーベイ※です。基本設問は3つの因子から12問(約2分で回答)。手軽に受けられて無理なく継続できる組織の健康診断です。

登録料・利用料無料でご利用いただけます!

【サービスサイト】組織の健康診断「Well-being Company Survey」について※

https://phoneappli.net/product/consulting/health-consulting/