メンタルヘルス対策の具体例10選!企業の義務や成功事例も解説

近年、従業員の心の健康を守る「メンタルヘルス対策」は、企業の持続的な成長に不可欠な要素となっています。しかし、「何から手をつければ良いのか分からない」「具体的な施策が思いつかない」と悩む人事担当者や経営者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、企業のメンタルヘルス対策の重要性から、厚生労働省の指針に基づいた具体的な進め方、すぐに実践できる対策例、そして実際の企業事例までを網羅的に解説します。

企業にメンタルヘルス対策が求められる背景

現代のビジネス環境において、企業がメンタルヘルス対策に取り組むことは、単なる福利厚生ではなく、企業の法的義務や経営戦略の一環として位置づけられています。

その背景には、いくつかの重要な要因が存在します。

企業の法的義務である安全配慮義務とは

企業は、労働契約法第5条に基づき、従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、過重労働による身体的な健康障害だけでなく、ストレスやハラスメントによる精神的な健康障害(メンタルヘルス不調)を防ぐことも含まれます。

対策を怠り、従業員がメンタルヘルス不調に陥った場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。

(参考:労働契約法のあらまし)

従業員の休職・離職の増加

厚生労働省の調査によると、メンタルヘルス不調により連続1ヶ月以上休業または退職した労働者がいる事業所の割合は年々増加傾向にあります。令和5年の調査では13.5%にのぼり、企業の規模を問わず深刻な課題となっています。

優秀な人材の離職は、採用や育成にかかったコストが無駄になるだけでなく、組織全体のノウハウの損失や士気の低下にもつながります。

生産性の低下と企業イメージへの影響

従業員がメンタルヘルス不調を抱えると、集中力や判断力、仕事への意欲が低下し、業務効率が悪化します。これは、個人のパフォーマンスだけでなく、チームや組織全体の生産性にも悪影響を及ぼします。

また、メンタルヘルス問題への対応が不十分であるという評判は、企業のイメージを損ない、採用活動における競争力の低下や、顧客・取引先からの信頼喪失につながるリスクもはらんでいます。

メンタルヘルス対策に取り組む4つのメリット

メンタルヘルス対策は、リスク回避だけでなく、企業に多くのポジティブな効果をもたらします。

積極的に取り組むことで、組織をより強く、健全に成長させることが可能です。

生産性の向上

従業員が心身ともに健康な状態であれば、仕事へのモチベーションや集中力が高まります。一人ひとりが本来持つ能力を最大限に発揮できるようになり、結果として組織全体の生産性が向上します。

働きやすい職場環境は、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすい土壌にもなります。

離職率の低下と人材定着

従業員の心と体の健康を大切にする企業文化は、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)と帰属意識を高めます。働きがいのある職場は、離職率の低下に直結し、優秀な人材の定着を促進します。

これにより、採用コストや再教育コストの削減も期待できます。

リスクマネジメントの強化

メンタルヘルス対策は、従業員の不調が原因で起こりうる労働災害や情報漏洩、重大な業務上のミスといったリスクを未然に防ぐことにつながります。また、前述の安全配慮義務違反による訴訟リスクを低減させる上でも極めて重要です。

従業員の心の健康を守ることは、企業の経営基盤を守ることに他なりません。

|

メリット |

具体的な効果 |

|

生産性の向上 |

モチベーション向上、業務効率アップ、イノベーション創出 |

|

人材定着 |

離職率低下、エンゲージメント向上、採用・教育コスト削減 |

|

リスクマネジメント |

労働災害防止、訴訟リスク低減、コンプライアンス強化 |

|

企業価値向上 |

企業イメージアップ、ブランド価値向上、採用競争力強化 |

企業価値とブランドイメージの向上

従業員の健康を重視する姿勢は、「健康経営」として社会的に高く評価されます。経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」などもあり、認定を受けることで社内外に対して「従業員を大切にするホワイト企業」というポジティブなメッセージを発信できます。

これにより、企業ブランドのイメージが向上し、採用活動や事業展開においても有利に働くでしょう。

厚生労働省が示すメンタルヘルス対策の進め方

効果的なメンタルヘルス対策を進めるためには、厚生労働省が示す基本的な考え方を理解しておくことが重要です。

特に「3つの予防段階」と「4つのケア」は、対策を体系的に整理し、計画的に実行するための重要なフレームワークです。

3つの予防段階:一次・二次・三次予防

メンタルヘルス対策は、問題が発生する前、発生した直後、そして職場復帰後という3つの段階で考えることが推奨されています。

|

予防段階 |

目的 |

具体的な取り組み例 |

|

一次予防 |

メンタルヘルス不調を未然に防ぐ |

ストレスチェックの実施、研修の開催、職場環境の改善、長時間労働の是正 |

|

二次予防 |

不調者を早期に発見し、早期に対応する |

相談窓口の設置、管理監督者による部下の様子の把握、産業医との連携 |

|

三次予防 |

休職者の職場復帰を支援し、再発を防ぐ |

職場復帰支援プログラムの策定、試し出勤制度、業務内容の調整 |

基本となる4つのケアとは

厚生労働省は、上記の予防段階を効果的に進めるため、以下の4つのケアを継続的かつ計画的に実施することが重要であるとしています。

- セルフケア: 従業員自身がストレスや心の健康について理解し、自ら対処すること。

- ラインによるケア: 管理監督者(上司)が、部下の異変にいち早く気づき、相談に乗ったり、職場環境を改善したりすること。

- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア: 産業医や保健師、人事労務担当者などが、セルフケアやラインケアを支援し、専門的なケアの中心的な役割を担うこと。

- 事業場外資源によるケア: 企業外の専門機関や専門家(EAPサービス、医療機関など)を活用し、より専門的な支援を受けること。

これらのケアが連携し、機能することで、企業全体のメンタルヘルス対策はより強固なものになります。

(参考:職場における心の健康づくり ~メンタルヘルス対策入門講座~)

企業のメンタルヘルス対策における4つのケア【具体例】

「4つのケア」を自社で実践するためには、どのような取り組みが考えられるでしょうか。

それぞれのケアにおける具体的な活動例を紹介します。

セルフケア:従業員自身でできること

企業は、従業員がセルフケアを実践できるよう、情報提供や機会創出で支援する必要があります。例えば、ストレス対処法に関する研修を実施したり、リラクゼーションの機会を提供したりすることが挙げられます。

従業員自身がストレスに気づき、対処法を学ぶことが第一歩です。

ラインケア:管理監督者がすべきこと

管理監督者は、部下の日常的な変化に気を配り、相談しやすい雰囲気を作ることが求められます。遅刻や欠勤の増加、ミスの頻発など、「いつもと違う」サインを早期に察知し、適切な声かけを行うことが重要です。

また、長時間労働の是正や業務量の調整など、職場環境の改善もラインケアの重要な役割です。

事業場内産業保健スタッフによるケア:専門家の活用

産業医や保健師、人事労務担当者は、メンタルヘルス対策全体の企画立案や、従業員・管理監督者からの相談対応を行います。

個人のプライバシーに配慮しながら、専門的な立場から助言を行い、必要に応じて事業場外の医療機関などにつなぐ橋渡し役も担います。

|

ケアの種類 |

担い手 |

主な役割 |

|

セルフケア |

従業員本人 |

ストレスへの気づきと対処 |

|

ラインケア |

管理監督者(上司) |

部下の異変の察知、相談対応、職場環境改善 |

|

事業場内産業保健スタッフによるケア |

産業医、保健師、人事 |

専門的支援、企画立案、相談対応、外部機関との連携 |

|

事業場外資源によるケア |

EAP機関、医療機関 |

専門的な相談対応、カウンセリング、情報提供 |

事業場外資源によるケア:外部サービスの利用

社内だけでは対応が難しいケースや、より専門的なサポートが必要な場合に、外部の専門機関を活用します。代表的なものにEAP(従業員支援プログラム)があり、電話やオンラインでのカウンセリング、ストレスチェックの実施、研修の提供など、幅広いサービスを受けることができます。

社外の窓口があることで、従業員が安心して相談しやすくなるというメリットもあります。

すぐに始められるメンタルヘルス対策の具体例7選

理論だけでなく、明日からでも始められる具体的な施策を7つ紹介します。

自社の状況に合わせて、取り入れやすいものから検討してみてください。

ストレスチェックの実施と結果の活用

常時50人以上の労働者を使用する事業場では義務化されているストレスチェックは、メンタルヘルス対策の基本です。

個人のストレス状態を本人にフィードバックするだけでなく、部署やチーム単位で結果を集計・分析し、職場環境の改善に役立てることが重要です。

相談窓口の設置と周知

従業員が悩みを抱えたときに、安心して相談できる窓口を設置します。人事担当者や産業医が対応する社内窓口のほか、プライバシーが守られやすい外部機関(EAPなど)の窓口を設けることも有効です。

設置するだけでなく、ポスターや社内報などで定期的に周知し、誰もが利用しやすい環境を整えることが大切です。

メンタルヘルス研修の開催

全従業員を対象としたセルフケア研修、管理監督者を対象としたラインケア研修などを定期的に開催します。メンタルヘルスに関する正しい知識を共有し、組織全体の意識を高めることが目的です。

ハラスメント防止研修と併せて実施するのも効果的です。

コミュニケーションを活性化させる施策

テレワークの普及などにより希薄になりがちな職場内のコミュニケーションは、意識的に活性化させる必要があります。

定期的な1on1ミーティングの実施、社内イベントやサークル活動の奨励、感謝を伝え合う「サンクスカード」制度の導入など、気軽に交流できる仕組みづくりが有効です。

産業医・外部EAPとの連携強化

産業医やEAP機関は、メンタルヘルス対策における心強いパートナーです。定期的に情報交換を行い、自社の課題を共有することで、より的確な助言やサポートを受けることができます。

高ストレス者への面接指導や、職場復帰の際の意見聴取など、専門的な知見を積極的に活用しましょう。

職場環境の把握と改善

長時間労働の是正、適切な休日・休暇の取得促進、ハラスメントのない公正な職場風土の醸成など、ストレスの原因となりうる職場環境の要因を特定し、改善に取り組みます。

ストレスチェックの集団分析結果や、従業員へのアンケート調査などが現状把握に役立ちます。

復職支援プログラムの整備

メンタルヘルス不調で休職した従業員が、安心して職場復帰し、再発することなく働き続けられるよう、支援の仕組みを整えておくことも重要です。

主治医や産業医と連携しながら、本人の状態に合わせて、短時間勤務から始める、業務内容を一時的に軽減するなど、段階的な復帰プランを作成します。

メンタルヘルス対策の企業事例紹介

実際にメンタルヘルス対策に成功している企業は、どのような取り組みを行っているのでしょうか。

厚生労働省の事例などを参考に、3つの企業の取り組みを紹介します。

【事例1】株式会社青木農場:労働環境の整備.

米や茶豆の栽培を行う同社では、農業界では例外的ながら、他産業並みの労働基準を適用しています。週40時間労働の上限設定や、適切な割増賃金の支払いなどを徹底し、従業員がしっかりと休息を取れる環境を整備しました。

代表が「従業員それぞれの時間を大事にしてほしい」と語るように、労働環境そのものを見直すことが、メンタルヘルス不調の根本的な予防につながっています。

(参考:こころの耳 職場のメンタルヘルス対策の取組事例「株式会社青木農場」)

【事例2】アビームコンサルティング株式会社:独自のラインケア体制.

多くの従業員が社外で業務を行うコンサルティングファームである同社では、所属部署の上司とプロジェクトの上司という「2つのライン」によるケア体制を構築しています。企業独自のマニュアルを作成し、それぞれの立場から従業員の状況を多角的に把握し、メンタルヘルス不調の早期発見に努めています。

専門家である産業保健スタッフを配置し、ラインケアを強力にバックアップしている点も特徴です。

(参考:こころの耳 職場のメンタルヘルス対策の取組事例「アビームコンサルティング株式会社」)

【事例3】株式会社ニチレイ:エリア保健師の配置.

全国に事業所を展開する同社では、東北、関西、九州にそれぞれ「エリア保健師」を配置しています。本社だけでなく、各エリアの実情に合わせたきめ細やかな健康管理・メンタルヘルスケアを実施するためです。

エリア保健師と本社の保健師が月1回のミーティングで情報共有を行い、全社で一貫性のあるサポートを提供できる体制を整えています。これにより、どこで働く従業員も質の高いケアを受けられるようになっています。

(参考:こころの耳 職場のメンタルヘルス対策の取組事例「株式会社ニチレイ」)

|

企業名 |

取り組みのポイント |

|

株式会社青木農場 |

労働基準の遵守による、休息を取りやすい労働環境の整備. |

|

アビームコンサルティング株式会社 |

2つのラインケア体制と独自マニュアルによる多角的な状況把握. |

|

株式会社ニチレイ |

エリア保健師の配置による、全国均一で質の高いケアの提供. |

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

ウェルビーイング経営の事例をいくつかご紹介しました。ここでは、「もう少し施策内容を詳しく知りたい」という方向けに、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくり

- 従業員が行きたくなるオフィス

- 上司と部下の間に信頼関係を築く毎週30分の1on1

- 運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施

- 部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足

時間ではなく成果で評価

- 個人の成長と会社の成長を直結させる目標設定方法

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

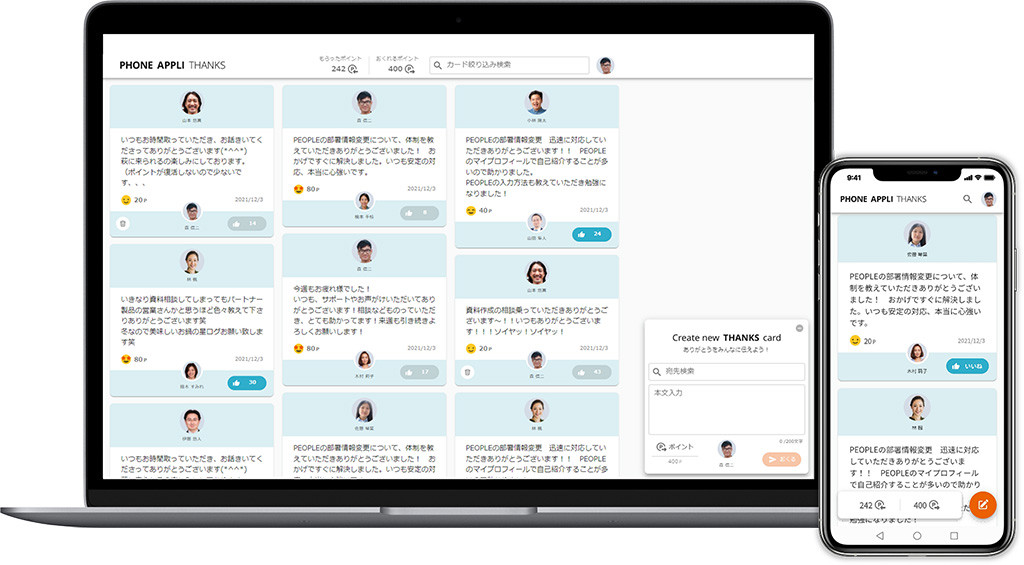

社内に「ありがとう」が飛び交う仕組み

- 「PHONE APPLI THANKS」で簡単に「ありがとう」を送れる仕組み

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか?

幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

まとめ

本記事では、企業のメンタルヘルス対策がなぜ重要なのか、そして具体的に何をすべきかを、厚生労働省の指針や企業の成功事例を交えて解説しました。

メンタルヘルス対策は、単なるコストではなく、企業の未来を創るための重要な投資です。今回紹介した「4つのケア」や具体的な施策例を参考に、自社の状況に合わせた第一歩を踏み出してください。

従業員一人ひとりが心身ともに健康で、いきいきと働ける職場を実現することは、企業の持続的な成長の礎となるはずです。