プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムとは?原因から対策、企業事例まで分かりやすく解説

企業の成長において、従業員の生産性向上は不可欠なテーマです。しかし、「従業員が出社しているから問題ない」と考えていると、見えない損失が生まれているかもしれません。

それが、プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムの問題です。この記事では、企業の成長を陰で阻害するこれら二つの概念について、その定義から原因、具体的な測定方法、そしてすぐに始められる対策までを詳しく解説します。

従業員の健康を守り、活気ある職場を作るための一歩を踏み出しましょう。

プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムとは?

従業員の健康状態と生産性の関係を示す重要な指標として、「プレゼンティーイズム」と「アブセンティーイズム」があります。

どちらも企業の労働生産性に関わる問題ですが、その状態は大きく異なります。まずはそれぞれの定義と違いを正しく理解しましょう。

出社していても生産性が低い「プレゼンティーイズム」

プレゼンティーイズム(Presenteeism)とは、従業員が出勤しているにもかかわらず、心身の健康上の問題が原因で、本来発揮できるはずの能力やパフォーマンスが低下している状態を指します。「疾病就業」とも呼ばれ、例えば、アレルギー性鼻炎、頭痛、腰痛、軽度のメンタル不調などを抱えながら業務を行っている状態がこれに該当します。

本人は業務をこなしているつもりでも、集中力の低下やミスの増加など、業務効率は著しく落ちています。この状態は周囲から気づかれにくく、潜在的な問題として企業経営に大きな影響を与える可能性があります。

欠勤や休職を指す「アブセンティーイズム」

アブセンティーイズム(Absenteeism)とは、心身の不調を理由とした欠勤や休職、早退など、業務自体が行えない状態を指します。

インフルエンザによる数日間の欠勤や、メンタルヘルス不調による長期休職などが典型的な例です。アブセンティーイズムは、勤怠記録などで明確に把握できるため、企業側も問題として認識しやすい特徴があります。

両者の関係性と健康経営における重要性

プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムは、密接に関連しています。

プレゼンティーイズムの状態を放置すると、症状が悪化し、最終的にアブセンティーイズム(休職や欠勤)に至るケースが少なくありません。つまり、プレゼンティーイズムはアブセンティーイズムの前兆とも言えるのです。

以下の表で、両者の違いを整理します。

|

項目 |

プレゼンティーイズム |

アブセンティーイズム |

|

状態 |

出勤しているが、心身の不調で生産性が低下 |

心身の不調で欠勤・休職している |

|

具体例 |

頭痛、花粉症、メンタル不調を抱えながら業務 |

病気やケガによる休暇、休職 |

|

可視性 |

周囲から気づかれにくく、潜在化しやすい |

勤怠記録で把握でき、顕在化している |

|

影響 |

生産性の低下、業務品質の悪化 |

労働力の直接的な損失 |

健康経営を推進する上で、目に見えるアブセンティーイズムだけでなく、その何倍もの経済的損失を生むとされる、目に見えないプレゼンティーイズムへの対策が極めて重要になります。

なぜ今プレゼンティーイズムが注目されるのか?

近年、「健康経営」という言葉と共に、プレゼンティーイズムへの注目度が急速に高まっています。

その背景には、企業経営に与える深刻な影響や、社会の変化との関連性があります。

企業にもたらす経済的損失の大きさ

プレゼンティーイズムがもたらす最も大きな問題は、その経済的損失の大きさです。ある研究によると、プレゼンティーイズムによる企業の損失コストは、アブセンティーイズムによる損失コストの数倍から十数倍にものぼると言われています。

目に見える欠勤や休職よりも、「出社しているがパフォーマンスが低い」状態の方が、企業全体として失っている利益は遥かに大きいのです。この見えないコストを削減することが、企業の収益性を高める上で重要な課題となっています。

従業員の健康課題の多様化

現代のビジネスパーソンが抱える健康課題は、多様化・複雑化しています。かつては感染症や怪我が中心でしたが、現在ではストレスによるメンタルヘルス不調、長時間のデスクワークが引き起こす肩こりや腰痛、生活習慣病など、すぐには休職に至らないものの、慢性的に生産性を低下させる要因が増加しています。

こうした多様な健康課題が、プレゼンティーイズムの温床となっているのです。

国が推進する「健康経営」との関連性

経済産業省は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。この健康経営の成果を測るためのアウトカム指標の一つとして、プレゼンティーイズムが挙げられています。

従業員の健康への投資が、いかに生産性向上や業績向上に繋がったかを客観的に評価するために、プレゼンティーイズムの測定と改善が不可欠とされているのです。

プレゼンティーイズムが引き起こす主な原因

プレゼンティーイズムは、様々な要因が複雑に絡み合って発生します。

従業員のパフォーマンスを低下させる主な原因を理解し、自社の状況と照らし合わせてみましょう。

ストレスやうつ病などのメンタルヘルス不調

プレゼンティーイズムの最も大きな原因の一つが、ストレスや不安、うつ病といったメンタルヘルスの不調です。過度なプレッシャー、人間関係の悩み、長時間労働などが引き金となり、集中力や意欲の低下を招きます。

身体的な病気と異なり、外からは分かりにくいため、本人が一人で抱え込んでしまい、気づかぬうちにパフォーマンスが大きく低下しているケースが多く見られます。

睡眠不足や不規則な食生活などの生活習慣の乱れ

睡眠不足は、翌日の認知機能や判断力を著しく低下させます。また、栄養バランスの偏った食事や運動不足なども、疲労感や体調不良に繋がり、日中の業務効率に悪影響を及ぼします。

これらの生活習慣の乱れは、多くの従業員が抱えがちな問題であり、プレゼンティーイズムの身近な原因と言えます。

肩こりや腰痛、眼精疲労といった身体的な不調

長時間のデスクワークやPC作業は、肩こり、腰痛、首の痛み、そして眼精疲労といった身体的な不調を引き起こします。これらの症状は「休むほどではない」と軽視されがちですが、慢性的な痛や不快感は集中力を奪い、じわじわと仕事の効率を蝕んでいきます。

特にIT化が進んだ現代のオフィス環境において、非常に大きな原因となっています。

プレゼンティーイズムを測定・可視化する方法

プレゼンティーイズムは目に見えない問題だからこそ、客観的な指標を用いて「可視化」することが対策の第一歩となります。

ここでは、経済産業省の資料でも紹介されている代表的な測定方法について解説します。

代表的な測定指標の概要

プレゼンティーイズムを測定するための質問票はいくつか開発されており、それぞれに特徴があります。

自社の目的や状況に合わせて、適切なツールを選択することが重要です。

|

測定指標 |

特徴 |

|

WHO-HPQ (Health and Work Performance Questionnaire) |

WHOが開発。健康問題が仕事のパフォーマンスに与える影響を測定。相対的・絶対的プレゼンティーイズムの両方を測定可能。 |

|

WLQ (Work Limitations Questionnaire) |

仕事の要求(時間管理、身体的、精神的、対人関係)の4つの側面で、健康問題による職務遂行困難度を測定。 |

|

SPQ (Stanford Presenteeism Scale) |

健康問題によって生産性が低下する一方で、仕事をやり遂げる能力がどの程度維持されているかを測定。 |

|

東大1項目版 |

「過去4週間の自身の仕事の出来を、最高の状態を100点として何点でしたか?」という1つの質問で簡易的に測定。 |

質問票(WHO-HPQなど)を活用した測定

最も広く活用されているのが、WHO(世界保健機関)が開発した「WHO-HPQ」です。この質問票は、従業員へのアンケート形式で実施されます。

質問項目は、自身の健康状態や、それが仕事のパフォーマンスにどう影響したかを問う内容で構成されています。集計したデータから、「相対的プレゼンティーイズム」と「絶対的プレゼンティーイズム」という2種類の指標を算出できます。

これにより、個人のパフォーマンス損失率や、それを金額換算した損失額を把握することが可能になります。

測定結果の分析と活用における注意点

測定結果は、単に数値を出すだけで終わらせてはいけません。部署別、年齢別、職種別などで分析し、どの層に健康課題が集中しているのかといった傾向を把握することが重要です。

また、プレゼンティーイズムの測定値は、日本人の気質として低めに出る傾向があるとされています。そのため、他社の数値と単純比較するのではなく、自社内での経年変化を追っていく「定点観測」が有効です。

測定を継続し、実施した施策の効果を検証することで、PDCAサイクルを回していくことができます。

企業ができるプレゼンティーイズム対策

プレゼンティーイズムの原因は多岐にわたるため、複合的なアプローチで対策を講じることが効果的です。

ここでは、企業が取り組むべき具体的な施策を紹介します。

労働環境の改善と長時間労働の是正

まず取り組むべきは、従業員が心身の健康を損なうことなく働ける環境を整備することです。長時間労働は、睡眠不足やストレスの直接的な原因となります。

勤怠管理を徹底し、不要な残業を削減する取り組みは必須です。また、適切な休憩が取れるようなリフレッシュスペースの設置や、業務量や人員配置の適正化なども、従業員の負担を軽減し、プレゼンティーイズムの予防に繋がります。

健康診断の実施と結果の活用

法定の健康診断を確実に実施するだけでなく、その結果を有効活用することが重要です。有所見者への再検査の勧奨や保健指導の徹底はもちろんのこと、全体のデータを分析して、自社の従業員にどのような健康課題の傾向があるのかを把握しましょう。

その結果に基づいて、生活習慣病予防セミナーを開催するなど、的を絞った健康施策を展開できます。

ストレスチェックとメンタルヘルスケアの充実

メンタルヘルス不調の早期発見と対応は、プレゼンティーイズム対策の要です。ストレスチェック制度を活用し、高ストレス者を早期に把握し、産業医やカウンセラーによる面談の機会を提供します。

従業員が気軽に相談できる窓口を社内外に設置し、周知することも有効です。管理職向けに、部下のメンタルヘルスの変化に気づき、適切に対応するためのラインケア研修を行うことも重要です。

健康リテラシー向上のための研修や情報提供

従業員一人ひとりが自身の健康に関心を持ち、セルフケアができるように、健康リテラシーを高める支援も欠かせません。睡眠、食事、運動、ストレスマネジメントなど、様々なテーマで専門家を招いたセミナーを開催したり、社内報やイントラネットで定期的に健康情報を発信したりする取り組みが考えられます。

健康に関する知識を得ることで、従業員の行動変容を促します。

【事例】プレゼンティーイズム対策に取り組む企業

具体的な企業の取り組み事例は、自社で施策を検討する上で大変参考になります。

ここでは、一般的な成功事例のパターンを2つ紹介します。

花王株式会社の事例:データドリブンな多面的アプローチ

花王株式会社では、従業員アンケートで「疲労感があっても休めない」「体調不良でも出社してしまう」という声が多数寄せられ、プレゼンティーイズムが深刻な経営課題となっていました。

特に女性従業員からは、更年期症状や月経関連の不調による仕事への影響を訴える声が増加していました。

同社はSPQ(東大1項目版)を用いた定量的な測定システムを導入し、全社員対象のストレスチェック(参加率97.3%)と連動した早期フォロー体制を構築しました。

管理職向けラインケア研修(3,367人参加)と全社員対象セルフケア研修(3,268人参加)を定期開催し、さらに社員が自ら健康目標を設定する「健康宣言」(34拠点で3,368件)や参加型イベント「42日間減量チャレンジ」(2,388人参加)を実施しました。

これらの取り組みにより、2024年度のプレゼンティーイズムによるパフォーマンス損失率が男女ともに18.8%まで改善し、GENKI率も80%前後まで上昇しました。特に女性の健康支援では専用相談窓口の設置により、更年期関連の不調による生産性低下が大幅に減少しています。

オムロン株式会社の事例:「Boost 5」による包括的健康推進

オムロン株式会社では、社員の集中力低下や業務効率の悪化が課題となっていました。

調査の結果、健康問題を抱えながらも出社し、本来のパフォーマンスを発揮できないプレゼンティーイズムの状態が生産性に大きく影響していることが判明しました。

同社は独自の健康指標「Boost 5」を設定し、運動・睡眠・メンタルヘルス・食事・タバコ(禁煙)の5つの領域で包括的な健康推進施策を展開しました。

WHO-HPQ(World Health Organization Health and Work Performance Questionnaire)を用いてプレゼンティーイズムを定期的に測定し、健康施策の効果を経年データで検証しています。

この取り組みにより、Boost 5の指標達成数が2021年は2つ以下だった社員が、2023年には3つ以上を達成できるようになった1,132人について分析したところ、プレゼンティーイズムの改善が確認されました。

また、過去3年間でBoost 5の指標を3つ以上継続して達成している社員は、健康年齢が実年齢より約2歳若いという結果も得られており、健康経営の効果が数値として実証されています。

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

ウェルビーイング経営の事例をいくつかご紹介しました。ここでは、「もう少し施策内容を詳しく知りたい」という方向けに、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくり

- 従業員が行きたくなるオフィス

- 上司と部下の間に信頼関係を築く毎週30分の1on1

- 運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施

- 部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足

時間ではなく成果で評価

- 個人の成長と会社の成長を直結させる目標設定方法

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

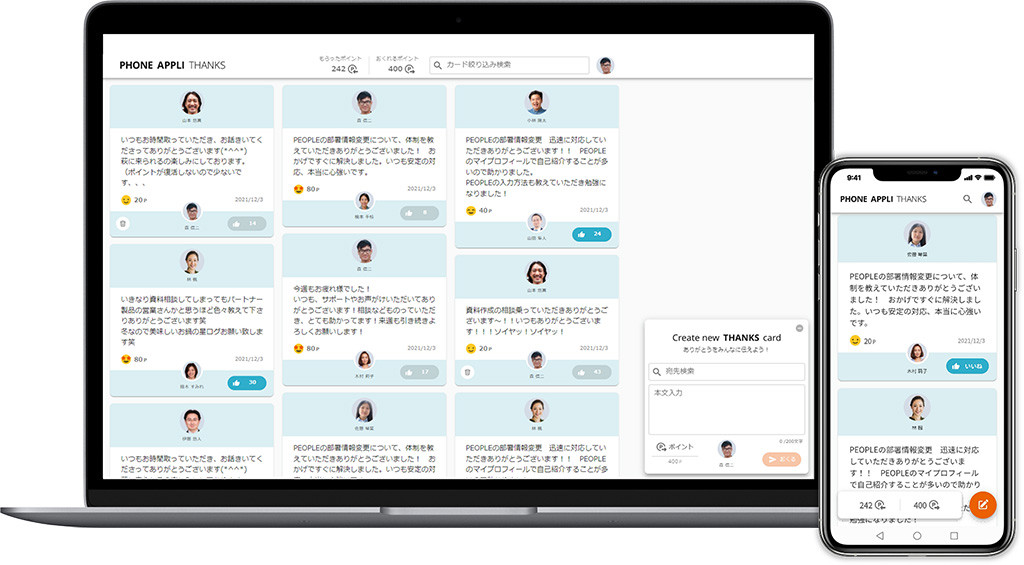

社内に「ありがとう」が飛び交う仕組み

- 「PHONE APPLI THANKS」で簡単に「ありがとう」を送れる仕組み

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか?

幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

まとめ

本記事では、プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムの定義から、その原因、測定方法、そして企業が取り組むべき対策について解説しました。

従業員の健康は、企業の持続的な成長を支える重要な経営資源です。目に見えない生産性低下(プレゼンティーイズム)に早期に気づき、対策を講じることが、これからの企業経営には不可欠です。

この記事を参考に、自社の健康経営を推進する第一歩を踏み出してください。