プレゼンティーイズムを測定し改善する方法とは?代表的な指標と企業の取り組みを紹介

従業員のパフォーマンスが上がらない、なんとなく職場に活気がない。そう感じている人事・経営者の方も多いのではないでしょうか。その原因は、目に見えにくい「プレゼンティーイズム」にあるかもしれません。

プレゼンティーイズムとは、出社はしているものの、心身の不調によって本来のパフォーマンスを発揮できていない状態を指します。この状態を放置すると、企業の生産性に大きな損失を与える可能性があります。

この記事では、プレゼンティーイズムを正しく理解し、その状態を可視化するための具体的な測定方法から、結果を活かした改善策までを分かりやすく解説します。

プレゼンティーイズムとは?見えない生産性低下のリスク

プレゼンティーイズムは、従業員が出勤しているため問題として認識されにくい、厄介な性質を持っています。

まずは、その定義と、混同されがちな「アブセンティーイズム」との違いを明確にしましょう。

アブセンティーイズムとの明確な違い

プレゼンティーイズムとよく比較される言葉に「アブセンティーイズム」があります。アブセンティーイズムは、心身の不調を理由とした欠勤や休職を指します。

勤怠データで把握できるため、問題として可視化しやすいのが特徴です。

一方、プレゼンティーイズムは、不調を抱えながらも出勤している状態のため、勤怠データには現れません。しかし、従業員一人ひとりのパフォーマンスは低下しており、組織全体の生産性に静かに影響を与えます。

|

項目 |

プレゼンティーイズム |

アブセンティーイズム |

|

状態 |

心身の不調を抱えながら出勤し、生産性が低下 |

心身の不調により欠勤・休職 |

|

出勤の有無 |

有り |

無し |

|

可視性 |

低い(目に見えにくい) |

高い(勤怠データで把握可能) |

|

影響 |

業務効率の低下、組織全体の生産性低下 |

業務の停滞、周囲の従業員への負担増 |

プレゼンティーイズムが企業に与える損失とは?

プレゼンティーイズムは、単なる「個人の不調」ではなく、企業経営に直接的な影響を与えるコスト要因です。そのインパクトの大きさを具体的なデータと計算方法で理解しましょう。

健康関連コストの大部分を占めるという事実

企業の健康関連コストと聞くと、多くの人は病気になった従業員の医療費を思い浮かべるかもしれません。しかし、実際にはプレゼンティーイズムによる生産性損失が、コストの大半を占めていることが分かっています。

厚生労働省の資料によると、ある病院の健康関連総コストの内訳では、プレゼンティーイズムによる損失が約77%を占め、アブセンティーイズム(約3%)や医療費(約18%)を大きく上回るというデータも示されています。このように、見えにくいコストであるプレゼンティーイズムへの対策が、企業の財務に与える影響は非常に大きいのです。

(参考:厚生労働科学研究補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 分担研究報告書 「健康リスクと生産性の関連性の検討」)

プレゼンティーイズムの主な測定方法5選

プレゼンティーイズムを客観的に把握するため、複数の測定方法が開発されています。ここでは、経済産業省の「健康経営ガイドブック」でも紹介されている代表的な5つの方法を解説します。

|

測定方法 |

特徴 |

設問数 |

利用 |

|

WHO-HPQ |

世界的に利用実績が豊富。絶対的/相対的プレゼンティーイズムを測定可能。 |

11問(主要3問) |

無料(要登録推奨) |

|

東大1項目版(SPQ) |

設問が1つで回答者の負担が少ない。日本の実態に合いやすい。 |

1問 |

無料 |

|

WLQ |

4つの尺度から多角的に仕事上の制約を評価。 |

25問 |

有料 |

|

WFun |

健康問題による労働機能障害の程度を測定。部署間比較などが可能。 |

7問 |

有料 |

|

QQmethod |

生産性低下の原因となっている健康問題を特定しやすい。 |

4問(症状がある場合) |

無料 |

自社に合った測定方法の選び方

5つの測定方法にはそれぞれ特徴があります。自社にとって最適な方法を選ぶためには、以下の3つのポイントを考慮することが重要です。

測定の目的を明確にする

まず、「何のためにプレゼンティーイズムを測定するのか」を明確にしましょう。

例えば、「健康経営の第一歩として、まず全体の状況を把握したい」のであれば手軽な「東大1項目版」が適しています。「特定の健康課題(例:メンタルヘルス、腰痛)に対する施策の効果を測りたい」のであれば、原因を特定しやすい「QQmethod」が有効です。目的によって選ぶべき指標は異なります。

従業員の負担と回答しやすさを考慮する

測定は従業員の協力があって初めて成り立つものです。設問数が多いと回答率が下がってしまう可能性があります。

特に、年に複数回測定を行う場合は、従業員の負担が少ない「東大1項目版」のようなシンプルなものが好まれます。回答者のリテラシーや業務の状況も考慮し、無理なく継続できる方法を選びましょう。

測定後の分析や活用方法をイメージする

測定して終わりでは意味がありません。得られたデータをどのように分析し、どんなアクションにつなげたいのかを事前に考えておくことが大切です。

部署ごとや年代別で比較分析をしたいのか、ストレスチェックの結果など他のデータと掛け合わせて深掘りしたいのかによって、必要なデータの粒度は変わります。測定後の活用イメージから逆算して、最適な方法を選択しましょう。

測定結果を分析し改善につなげるためのポイント

プレゼンティーイズムの測定は、あくまでスタート地点です。重要なのは、そのデータをどのように分析し、具体的な改善アクションにつなげていくかです。

部署や属性ごとの傾向を分析する

全社の平均値を見るだけでなく、部署、役職、年齢、性別といった属性ごとにデータを分析することで、特に課題を抱えている層が見えてきます。例えば、「特定の部署でプレゼンティーイズムが低い」「若手社員の数値が悪い」といった傾向が分かれば、より的を絞った対策を講じることが可能になります。

ストレスチェックや生活習慣アンケートと掛け合わせる

プレゼンティーイズムのデータだけでは、「なぜ」生産性が低下しているのかまでは分かりません。そこで、ストレスチェックの結果や、睡眠・運動・食事などに関する生活習慣アンケートの結果と掛け合わせて分析することが有効です。

「高ストレス者群はプレゼンティーイズムが低い」「睡眠不足の従業員はパフォーマンスが低い」といった相関関係が見つかれば、それが改善すべき根本的な課題であると仮説を立てることができます。

具体的な改善策を立案し実行する

分析によって課題が明らかになったら、具体的な改善策を計画し、実行に移します。例えば、コミュニケーション不足が課題であれば1on1ミーティングの導入やチームビルディング研修を、運動不足が課題であればオンラインフィットネスの提供やウォーキングイベントの開催などが考えられます。

施策を実行した後は、再びプレゼンティーイズムを測定し、効果があったのかを検証するPDCAサイクルを回していくことが重要です。

プレゼンティーイズムを改善する具体的な取り組み

分析から見えてきた課題に対して、企業はどのようなアプローチができるのでしょうか。ここでは、代表的な改善の取り組みを3つ紹介します。

コミュニケーションの活性化と心理的安全性の確保

職場の人間関係やコミュニケーションは、メンタルヘルスに直結する重要な要素です。上司と部下が気軽に話せる1on1ミーティングの機会を設けたり、感謝を伝え合う文化を醸成したりすることで、風通しの良い職場環境が生まれます。

どんな意見でも安心して発言できる「心理的安全性」の高い組織は、従業員のストレスを軽減し、パフォーマンスを向上させます。

健康リテラシー向上のための研修や情報提供

従業員自身が自らの健康を管理する「セルフケア」の意識を高めることも大切です。企業は、睡眠、栄養、運動、メンタルヘルスなどに関する正しい知識を学ぶ研修やセミナーを実施したり、社内報やポータルサイトで定期的に健康情報を発信したりすることで、従業員の健康リテラシー向上を支援できます。

PHONE APPLIが実施しているウェルビーイング施策

ウェルビーイング経営の事例をいくつかご紹介しました。ここでは、「もう少し施策内容を詳しく知りたい」という方向けに、当社 株式会社PHONE APPLIの取り組みをご紹介します。当社では、2018年から「従業員が健康でいきいきと働いている」状態を目指し、「ウェルビーイング経営」を推進してきました。下記の事柄を主軸としたウェルビーイング施策を行っています。

もっともパフォーマンスを出せる環境で働く

- オフィス・在宅に関係なく働きやすい環境づくり

- 従業員が行きたくなるオフィス

- 上司と部下の間に信頼関係を築く毎週30分の1on1

- 運動・食事・睡眠など、様々なイベントやワークショップ実施

- 部署を横断した健康経営推進プロジェクト「Wellnessアンバサダー」を発足

時間ではなく成果で評価

- 個人の成長と会社の成長を直結させる目標設定方法

- 基本的にはコアタイムなしのフレックスタイム制を実施

- 7:00〜11:00の中で10分単位で出社時間を変更できる「快適出社制度」の導入

- 社員個人の目標や成果を「見える化」することで、風通しの良い組織づくり

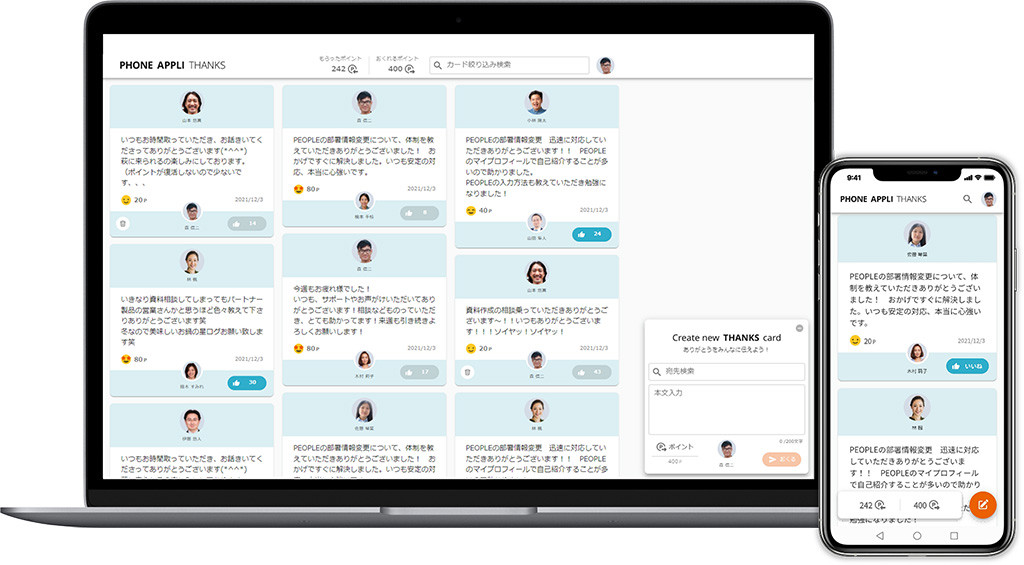

社内に「ありがとう」が飛び交う仕組み

- 「PHONE APPLI THANKS」で簡単に「ありがとう」を送れる仕組み

- 感謝の気持ちを「見える化」することで、職場における一体感の増進や心理的安全性の向上に努めています

※「PHONE APPLI THANKS」について

https://phoneappli.net/product/service/pa-thanks/

上司と部下の信頼関係をつくる毎週30分の1on1

自社開発した「リモート1on1」ツールを用い、マネージャーとメンバーで毎週30分、1on1を実施しています。メンバーは1on1開始直前に、ツール上で現在の体調・仕事量・モチベーションを回答し、今回の1on1で話したい話題のカテゴリーを選択します。これらの機能により、マネージャーはメンバーの状態を把握し、より1on1を有効活用することができます。またリアルタイムでマネージャーとメンバーの発話量もグラフ表示されるため、マネージャーはより傾聴を意識して1on1を行うことが可能です。基本的に上司と部下の発話量が「30%:70%」になるようなルールを設けています

PHONE APPLIの書籍「最強の組織は幸せな社員がつくる ~ウェルビーイング経営のすすめ~」

最強の組織をつくる仕掛けを大公開

社員の幸せを追求することは奉仕だと思っていないでしょうか?

幸せな社員たちは価値ある商品やサービスを生み出すクリエイティビティの源泉になり、企業の成長につながることが証明されています。

私たちはウェルビーイングを経営戦略の一環として位置づけ、正しく構造化することで幸せな社員を増やすことに成功しました。本書では、ウェルビーイング経営の構造やノウハウを余すことなく公開!

ウェルビーイング経営で、あなたの会社にイノベーションを起こしてみませんか?

まとめ

本記事では、プレゼンティーイズムの定義から、具体的な測定方法、そして測定結果を活かした改善策までを解説しました。プレゼンティーイズムは目に見えないからこそ、まずは測定によってその存在を可視化することが第一歩です。

自社に合った方法で現状を把握し、課題を分析して改善のPDCAを回すことで、従業員のウェルビーイングと企業の持続的な成長を実現しましょう。