携帯の法人契約はやめたほうがいい?5つのデメリットと対策を徹底解説

企業のコミュニケーションツールとして不可欠な携帯電話。従業員の業務利用において、「法人契約」をすべきか、従業員の「個人携帯」を活用(BYOD)すべきか、頭を悩ませている経営者や総務担当者の方は多いのではないでしょうか。法人契約にはコスト削減やセキュリティ強化といった魅力的なメリットがありますが、その一方で見過ごせないデメリットも存在します。

メリットだけを見て安易に導入を進めると、「思ったより手間がかかる」「従業員から不満が出た」といった問題に直面しかねません。

この記事では、携帯の法人契約を検討する際に必ず知っておくべき5つのデメリットに焦点を当て、その対策と、導入で失敗しないためのポイントを詳しく解説します。

【この記事でわかること】

携帯の法人契約とは?個人契約との違い

携帯の法人契約とは、企業が通信キャリアと契約し、業務用として従業員に携帯電話を貸与する形態を指します。契約者が個人ではなく法人になるため、支払いも会社名義で行われます。

一方、個人契約は、従業員が個人名義で契約している携帯電話を指します。これを業務に利用する形態は「BYOD(BringYourOwnDevice)」と呼ばれ、多くの企業で採用されていますが、公私の区別がつきにくい、セキュリティリスクがあるといった課題も指摘されています。

項目 |

法人契約 |

個人契約(BYOD) |

契約者 |

法人(会社) |

個人(従業員) |

支払い |

法人名義で一括支払い |

従業員が支払い、会社が経費精算 |

端末 |

会社が指定・購入 |

従業員の私物 |

管理 |

会社が一括管理 |

従業員個人が管理 |

セキュリティ |

MDM等で会社が制御可能 |

従業員任せになりがち |

携帯を法人契約する5つのデメリット

コスト削減やセキュリティ強化など、多くのメリットが語られる法人契約ですが、導入・運用する上でのデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。

契約時の審査や手続きに手間がかかる

個人契約のように、店舗に行ってすぐに契約できるわけではありません。法人契約には、会社の登記簿謄本や印鑑証明書、代表者の本人確認書類など、複数の公的書類の提出が求められます。

さらに、キャリアによる与信審査も行われます。設立間もない企業や、過去の取引状況によっては審査に通らない可能性もゼロではありません。これらの書類準備や審査にかかる時間と手間は、担当者にとって最初のハードルとなります。

従業員の私的利用が原則禁止になる

会社が費用を負担し、管理する業務用端末であるため、従業員による私的な電話やメール、SNSの利用は原則として禁止されます。これにより、従業員はプライベート用と仕事用の2台のスマートフォンを持ち歩く必要が出てきます。

従業員にとっては、常に2台の端末を管理する手間や、充電のわずらわしさ、紛失リスクの増大といった負担を感じる可能性があります。この不便さが、従業員の満足度低下につながるケースも少なくありません。

プランの自由度が低く中途解約しにくい

法人契約の料金プランは、多くの場合「かけ放題」や特定のデータ容量を複数回線でシェアする、といったパッケージ化されたプランが中心です。そのため、「通話はほとんどしないがデータ通信は大量に使う」といった、特定の従業員の利用実態に合わせた柔軟なプラン変更が難しい場合があります。

また、一部のプランや格安SIM、以前の契約では2年契約の縛りによる違約金が発生するケースもあるため、事業規模の変動や従業員の増減に、迅速に対応しづらい点はデメリットと言えるでしょう。

かえってコストが高くなるケースがある

「法人契約は個人契約より安い」というイメージがありますが、一概にそうとは限りません。従業員数が少ない場合や、各従業員の通信量が少ない場合、個人向けの格安プラン(MVNOなど)を利用した方が、トータルの通信費を安く抑えられる可能性があります。

法人契約では、基本料金に加えて、端末管理システム(MDM)の利用料や、各種オプションサービスの月額費用も発生します。これらの費用を合算すると、BYODで手当を支給する運用の方が、結果的にコストメリットが大きかったというケースもあり得ます。

情報システム部門の管理工数が増加する

法人携帯を導入すると、情報システム部門や総務部門の管理業務が新たに発生します。端末の選定・購入から、初期設定、従業員への配布、紛失・故障時の対応、利用状況の監視、退職時の回収まで、その業務は多岐にわたります。

特に、セキュリティポリシーの設定やMDM(モバイルデバイス管理)の運用には専門的な知識が求められます。専任の担当者がいない中小企業にとっては、これらの管理業務が大きな負担となる可能性があります。

デメリットを上回る携帯法人契約のメリット

ここまで携帯の法人契約におけるデメリットを解説してきましたが、もちろんそれを上回る大きなメリットが存在します。多くの企業が法人契約を選択するのは、これらのメリットが企業の競争力に直結するためです。

コスト削減と経費管理の簡素化

最大のメリットは、通信コストの削減と経理業務の効率化です。法人契約には、個人契約にはない専用の割引プランや、複数回線でのデータ容量シェアプランなどが用意されています。これにより、従業員一人ひとりが個人で契約するよりも、会社全体の通信費を大幅に削減できる可能性があります。

また、請求が会社に一本化されるため、従業員が個々に通信費を立て替え、業務利用分を切り分けて経費精-算するといった煩雑なプロセスが一切不要になります。

セキュリティの強化

個人携帯の業務利用(BYOD)における最大の懸念点である、セキュリティリスクを大幅に低減できることも大きなメリットです。MDM(モバイルデバイス管理)ツールを導入することで、管理者は遠隔で全端末のセキュリティポリシーを統一できます。

具体的には、紛失時の遠隔ロックやデータ消去、業務に関係のないアプリのインストール制限、カメラ機能の無効化といった高度なセキュリティ対策が可能です。これにより、顧客情報や機密情報の漏洩リスクから会社を守ります。

ガバナンスの向上

法人携帯は会社の資産であるため、従業員の利用状況を適切に管理し、企業としての統制(ガバナンス)を強化できます。例えば、業務時間外の電話やメールを制限することで、従業員の長時間労働を是正し、労務管理を徹底できます。

さらに、通話録音機能を活用すれば、顧客との「言った・言わない」のトラブルを防止したり、コンプライアンス遵守の意識を高めたりすることにも繋がります。

業務効率化と生産性向上

会社が指定した端末に、ビジネスチャットツールやSFA(営業支援システム)、顧客管理システムといった業務に必要なアプリをあらかじめインストールして配布できます。これにより、全社で利用ツールを統一し、部署や役職を超えたスムーズな情報共有や連携を促進します。

また、従業員はプライベートな通知に気を取られることなく、業務に集中できるため、生産性の向上も期待できるでしょう。

デメリットを解消するための対策とポイント

これまで挙げたデメリットは、事前の対策によって解消、あるいは影響を最小限に抑えることが可能です。

法人携帯の専門代理店に相談する

契約時の煩雑な手続きや、自社に最適なキャリア・プランの選定は、専門知識を持つ法人携帯の販売代理店に相談するのが最も効率的です。代理店は複数のキャリアを取り扱っているため、中立的な立場で最適なプランを提案してくれます。

また、契約手続きの代行はもちろん、導入後のアフターサポートや、MDMの導入・運用支援までワンストップで提供してくれる場合が多く、管理部門の負担を大幅に軽減できます。

私的利用に関するルールを明確に定める

従業員の不満やトラブルを避けるため、「どこまでが業務利用で、どこからが私的利用か」というルールを明確に定めた利用規程を作成し、周知徹底することが不可欠です。

例えば、「緊急時の家族への連絡は許可する」「休憩時間中のWebサイト閲覧は常識の範囲内で認める」といった、ある程度の柔軟性を持たせることも、従業員の理解を得る上で有効です。ルールを設けることで、公私の線引きが明確になり、従業員も安心して端末を利用できます。

MDM(モバイルデバイス管理)を導入する

MDM(MobileDeviceManagement)は、法人携帯の管理・運用における必須のツールです。セキュリティ強化はもちろん、管理業務の効率化にも大きく貢献します。

MDMを活用すれば、複数台の端末へのアプリの一括配信や、OSのアップデート管理、利用状況の監視などがリモートで可能になります。これにより、情報システム担当者が一台一台端末を操作する必要がなくなり、管理工数を大幅に削減できます。

法人契約と個人契約(BYOD)の比較

最終的にどちらを選択すべきか、改めて両者のメリット・デメリットを5つの観点から比較してみましょう。自社の優先順位をどこに置くかで、最適な選択は変わってきます。

観点 |

法人契約 |

個人契約(BYOD) |

コスト |

◎規模が大きければ割安 |

△経費精算が煩雑。手当の妥当性 |

セキュリティ |

◎MDMで一元管理できる |

×対策が従業員任せになりがち |

管理の手間 |

△端末管理の工数が発生 |

○会社側の管理は不要 |

従業員の利便性 |

×2台持ちの負担 |

◎使い慣れた端末を1台で済ませられる |

ガバナンス |

○労務管理や統制がしやすい |

×公私の区別が曖昧 |

コスト:規模が大きければ法人契約が有利

コスト面では、従業員数が多いほど法人契約のメリットが大きくなります。法人専用の割引プランやデータシェアプランを活用できるため、トータルの通信費を個人契約の合計よりも安く抑えられる可能性が高いです。

一方、個人契約(BYOD)の場合は、従業員一人ひとりの経費精算が必要となり、経理部門の業務が煩雑になります。また、適切な手当の金額設定が難しいという課題もあります。

セキュリティ:法人契約は一元管理で安心

セキュリティ面では、法人契約が圧倒的に優位です。MDM(モバイルデバイス管理)ツールを導入することで、会社が全端末のセキュリティポリシーを一元管理できます。紛失時の遠隔ロックやデータ消去、業務外アプリのインストール制限などが可能となり、情報漏洩リスクを大幅に低減させます。対照的に、個人契約ではセキュリティ対策が従業員任せになりがちで、会社の重要な情報資産を危険にさらす可能性があります。

管理の手間:BYODは楽だがリスクと隣り合わせ

管理の手間という観点では、個人契約(BYOD)に軍配が上がります。会社側は端末の購入や設定、修理対応といった物理的な管理業務から解放されます。

しかし、法人契約ではこれらの管理工数が発生する代わりに、前述のセキュリティ管理が可能になります。どちらの手間を重視するか、というトレードオフの関係にあると言えるでしょう。

従業員の利便性:1台で済むBYODが人気

従業員の利便性においては、個人契約(BYOD)が優れています。多くの従業員は、プライベートで使い慣れたスマートフォン1台で仕事も完結させたいと考えています。

法人契約によって業務用とプライベート用の2台持ちを強制されると、管理のわずらわしさや紛失リスクの増大につながり、従業員満足度の低下を招く可能性があります。

ガバナンス:法人契約で企業統制を強化

企業統制(ガバナンス)の観点では、法人契約が有利です。会社が端末を管理することで、業務時間外の通知を制御したり、必要に応じて通話内容を記録したりといった、労務管理やコンプライアンス遵守のための施策を講じやすくなります。

一方で、個人契約では公私の区別が曖昧になるため、労働時間の管理が難しくなったり、退職後も顧客情報が個人の端末に残り続けたりといったリスクが伴います。

まとめ:デメリットを理解し最適な運用を目指そう

携帯の法人契約は、審査の手間や管理工数の増加、私的利用の制限といったデメリットが存在します。

しかし、これらのデメリットは、専門代理店の活用や利用規程の整備、MDMの導入といった対策によって十分にカバーすることが可能です。

重要なのは、デメリットを正しく理解し、自社の規模や業種、従業員の働き方に合わせて、法人契約とBYODのどちらが最適かを見極めることです。本記事で解説したポイントを参考に、セキュリティとコスト、従業員の利便性のバランスが取れた最適な運用方法を検討してください。

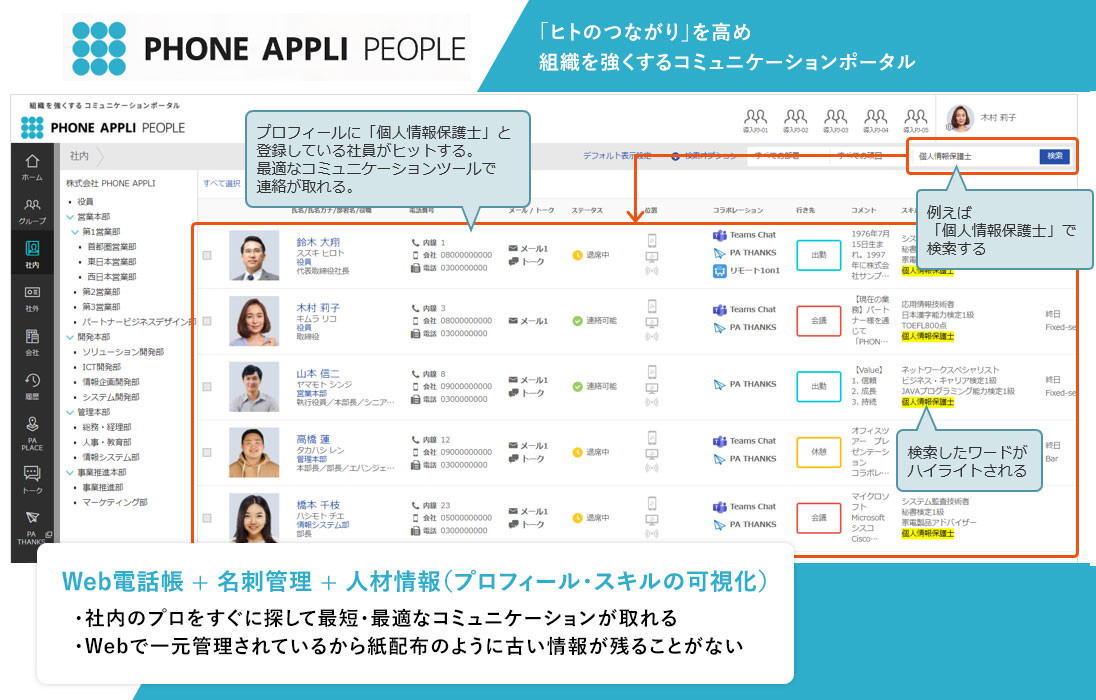

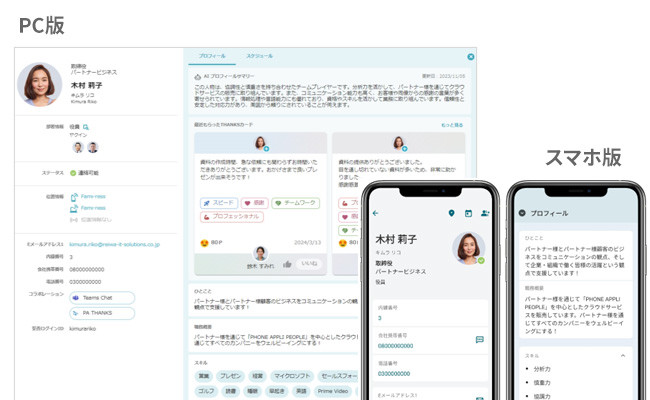

コミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」とは

「ヒトのつながり」を高め、組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」。メンバー同士がお互いを理解し最適なコミュニケーションをとることにより心理的な距離を縮めて、活発な協働を促します。

「PHONE APPLI PEOPLE」には、次のような機能が標準搭載されています。

- クラウド電話帳

社員・お客様の連絡先を一元管理、最適なツールで簡単コミュニケーション - 着信表示

端末の電話帳に登録がなくても、PHONE APPLI PEOPLEに登録されている番号の着信表示が可能 - 名刺管理

スマホアプリから名刺を撮るだけ、二次元コードでオンライン名刺交換も

- セキュリティ万全で安心!

クラウドだから万一スマホを紛失しても安心!セキュリティソフト(MDM:モバイル端末管理、MAM:モバイルアプリケーション管理)の導入が不要に! - 人材情報の見える化

従業員の経歴や保有スキル、趣味や特技まで分かるので、社内コミュニケーションが活性化。新入社員でも会社に馴染みやすい。

【無料資料ダウンロード】よくわかる PHONE APPLI PEOPLE 資料3点セット

組織を強くするコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」。人もツールも、つながる、まとまる。多様なコラボレーションが生まれる組織に。