ハイブリッドワークの成功事例7選!向いている業界や業種についても解説

「ハイブリッドワークを導入した企業の成功事例などを参考にしたい」

「ハイブリッドワークの導入を検討している」

「テレワークが浸透していないので、ハイブリッドワークに移行したい」

本記事はこのように考えている方に向けて執筆しました。最近では、外出制限なども緩和され、テレワークから徐々にオフィスワークに戻る流れになっています。

一方で、完全にオフィスには戻さず「ハイブリッドワーク」に移行する企業が増えています。導入を検討しているものの、「自社でも導入したい」「ただ、うまく運用できるかわからない」という企業も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、以下の内容をお伝えします。

業務最適化ツールを運営する当社が、ハイブリッドワークについて詳しく解説します。

「そもそもハイブリッドワークって、どういったもの?」という方は、こちらの記事をぜひご一読ください。

ハイブリッドワークの導入に成功した企業事例7選

それでは早速、ハイブリッドワークの事例を見ていきましょう。数ある中から、特に参考になる企業事例を7つピックアップしました。ぜひ自社のハイブリッドワーク導入にお役立てください。

事例7. 従業員が「オフィスに来る意味」を再定義した | Google

画像引用:Google 公式

Googleでは、2021年5月から、在宅勤務を含んだハイブリッドワークへの移行を行っています。従業員の約2割に対して恒久的な在宅勤務を認め、残る8割がオフィスワークにとどまる体制にすると発表しました。

- 従業員が「オフィスに来る意味」を再定義した

- 自社サービスをハイブリッドワークに活用した

- あらゆる手段で社内コミュニケーションの機会を創出

Google社では、まず従業員が「オフィスに来る意味」を再定義したといいます。オフィスは「お互いにシナジー(相互作用)を生む場所」とし、それを実現するためにさまざまな取り組みを行っています。

たとえば、オフィスレイアウトの変更をはじめ、オンライン会議でも、会議室にいるかのように感じられるようカメラを配置するなどの施策を実施。オンラインとオフラインで、情報格差が生まれないような工夫を多数行っています。

また、「Google Meet」や「Google ドキュメント」「Googleカレンダー」など、自社サービスも活用しています。業務のオンライン化を進めることで、スムーズな情報共有を実現できているようです。

ツールだけでなく、物理的なコミュニケーションの機会も創出しています。たとえば、オンライン雑談「バーチャルコーヒーニンジャ」、オンラインイベント「カルチャークラブ」など、Google社には多彩な枠組みがあります。

企業によってハイブリッドワークの施策は異なります。自社にとって有効な施策を行えば、大きな効果が期待できるでしょう。ハイブリッドワークの効果やメリットについては、下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひご一読ください。

事例2. 段階的にフリーアドレスを促進 | 株式会社ぐるなび

画像引用:株式会社ぐるなび 公式

株式会社ぐるなびは、飲食店の情報を集めたWebサイト「ぐるなび」を運営する会社です。同社では、新型コロナウイルスのパンデミックが始まってすぐの2020年4月より「働き方進化プロジェクト」を立ち上げ、オフィスの集約をはじめ働き方改革を推進しています。

- 第1→第2フェーズと、段階的にハイブリッドワークを促進

- 感染対策で制限していた440席のフリースペース席を解放

- 部署や個人の判断でオフィスに出社できるように

同社では、ハイブリッドワークを段階的に促進してきました。具体的には、原則リモートワークのみの「第1フェーズ」から、リモートとオフィスどちらも自由に選択できる「第2フェーズ」に移行するといった内容です。

第2フェースでは、これまで感染対策で220席に調整していた「フリースペース席」を440席に解放したといいます。そのほか、部署や個人の判断でオフィス出社の日時を決められるなど、今では社内にハイブリッドワークが浸透しているそうです。

事例3. 仮想オフィスを本社にして情報格差を解消 | サイボウズ株式会社

画像引用:サイボウズ株式会社 公式

サイボウズ株式会社は、東京都に本社を構えるソフトウェア開発会社です。最近では、クラウド型業務アプリ「キントーン」で注目を集めています。同社は、1,000人以上の従業員数で、リモートワーク率が90%を超えているそうです。次のような取り組みを行っています。

- 「仮想オフィス」を本社にして情報格差を解消

- ほぼすべての業務をオンライン化し、情報を細かく記録

- オフィスワークとテレワークの頻度は従業員自身で決める

同社では、情報格差を解消するために「仮想オフィス」を設置し、それ自体を本社にしています。仮想オフィスとは、オンライン上のオフィスのことで、業務に関する情報配信やコミュニケーションなどを集約します。

仮想オフィスでは、会議や書類作成、労務管理など、ほとんどの業務をオンライン化し、議事録などで情報を細かく残しているそうです。

また同社では、自分の働き方を従業員自身で決める「働き方宣言制度」と呼ばれる制度を取り入れています。始業や終業時間の報告など最低限のルールを定めた上で、働き方は自由に設定できるといいます。オフィスワークとテレワークの頻度も自由に決められるようです。

事例4. 特定の曜日にリモートワークを行う「リモデイ」を実施 | 株式会社サイバーエージェント

画像引用:株式会社サイバーエージェント 公式

株式会社サイバーエージェントは、「ABEMA TV」などメディア事業やインターネット広告事業などを行う会社です。同社では2016年に「健康推進室」を立ち上げ、社員一人ひとりの意思を尊重することをポリシーに、ハイブリッドワークをはじめとする施策を実施しています。

- 特定の曜日にリモートワークを行う「リモデイ」の運用

- 従業員がノーストレスで働けるようテレワーク環境を整備

- すべてのオフィスにマッサージルームを完備

同社では、2020年6月より全従業員を対象に、特定の曜日にリモートワークを行う「リモデイ」を実施しています。非効率な会議をオンラインに変更、従業員のリフレッシュ機会を増やすなど、リモートワークの利点を活かした取り組みを行っているようです。

テレワーク環境の整備にも注力しています。ビデオ会議ツールの導入、業務用ファイルのクラウド化、多数同時接続でもインターネットが遅延しないVPN対策など、従業員がノーストレスで働くための設備投資を行っています。

また、すべてのオフィスに「マッサージルーム」を完備。同社の従業員は月4回まで、専属マッサージ師による施術を受けることができます。仕事で溜まった疲れをそのままオフィスで癒せる、まさに従業員満足度の向上につながる施策といえます。

事例5. 自社サービスを駆使してハイブリッドワークを促進 | 日本マイクロソフト

画像引用:日本マイクロソフト 公式Twitter

世界的なソフトウェア企業「マイクロソフト」の日本オフィスの事例です。同社では、場所を問わずに働ける環境をハイブリッドワークで実現するために、さまざまな取り組みを行っています。

- ハイブリッドワークを前提としたオフィスのリニューアルを実行

- 自社サービスの「Windows11」でハイブリッドワークを促進

- 自社アプリでデバイスの一元管理も行う

同社では、ハイブリッドワークを前提に、従業員が気軽に話せるエリアやオンライン会議スペースなど、オフィスのリニューアルを実施。ほとんどの従業員がストレスなく働けているようです。

また、ハイブリッドワークを進めるにあたって、自社サービス「Windows11」を活用しています。Windows11はハイブリッドワークに特化したOSで、コミュニケーションアプリ「Microsoft Teams」が統合されています。

Microsoft Teamsには、「オーバーレイ機能」「Microsoft Whiteboard」といった便利な機能が充実しています。オーバーレイ機能は、プレゼン資料と発表者の顔を表示できる機能です。Microsoft Whiteboardでは、PC上のホワイトボードに書き込みながらオンライン会議ができます。

また、PCやスマホ、タブレットなどの業務デバイスも、自社アプリで一元管理しています。業務に必須のアプリを強制的にインストールする機能や、社内アプリからコピーした情報を未許可アプリにペーストできないようにする機能などが付属しています。

事例6. ハイブリッドワークに合わせてオフィス環境を整備 | 株式会社ベネッセコーポレーション

画像引用:ベネッセグループ 公式

株式会社ベネッセコーポレーションは、通信教育や出版などの事業を展開する会社です。同社では、2020年2月より「Withコロナ時代の新しい働き方」として、ハイブリッドワークを含むさまざまな施策を実施しています。

- ハイブリッドワークに合わせてオフィスを全面リニューアル

- 生産性向上のために、自社独自の「勤怠管理ツール」を導入

- ハイブリッドワークへの抵抗をやわらげるために「お願いしたいこと」を発表

同社では、2021年5月に、本部オフィスを全面リニューアル。具体的には、フリーアドレスの導入やコラボレーションスペース(会議ができるカフェスペースのような場所)、オンライン会議の専用スペースを設置しました。

従業員の生産性向上のために「勤怠管理ツール」も導入。ツールの導入によって、一人ひとりの勤怠情報や業務報告、今後の出社予定などを一元管理できるようになったといいます。

また同社では、ハイブリッドワーク移行にあたって、「社員にお願いしたいこと」を公開したようです。詳細は公開されていませんが、会社としての思いやお願いを明文化したことで、従業員の心理的抵抗がやわらいだといいます。

ハイブリッドワークに向いている業界や業種

ハイブリッドワークを導入する際、そもそも自社がハイブリッドワークに向いているのか、を考えておく必要があります。業界や業種によって、向き不向きがあるのが実情です。ハイブリッドワークに向いている業界や業種として、次のようなものがあげられます。

PCとインターネットで業務ができる業界

ハイブリッドワークは、PCとインターネットで業務ができる業界が向いています。たとえば次のような業界です。

- 情報通信業

- 金融業や保険業

- マスコミや広告

情報通信業、いわゆる「IT業界」はハイブリッドワークに強いです。組織体制や取り扱う商材によっては、PCとインターネットだけで全ての業務をカバーできる場合もあります。

金融業や保険業も、受付や直接の商談以外はリモート対応が可能です。電子文書決済システムによって書類や印鑑を電子化すれば、リモートで承認作業ができます。マスコミや広告については、「情報」を取り扱う業態なので、基本的にオンラインでの業務が可能です。

ハイブリッドワークに向いている業種

ハイブリッドワークに向いている業種には、どのようなものがあるのでしょうか。具体的には次のような仕事があげられます。

- エンジニアやライター

- カスタマーサポート

- 営業職

エンジニアやライター、デザイナーなどのクリエイティブ職は、PCとインターネット環境さえ整っていれば作業可能です。創作物もデータ保管できますし、納品もオンライン上で済みます。

また最近では、カスタマーサポートのオンライン化も進んでいます。顧客とやり取りする業務ですが、問い合わせに対して回答するだけなので、電話やメール、チャットでの対応が可能です。

意外と「営業職」もハイブリッドワークに向いています。顧客との商談は直接会う必要がありますが、それ以外は資料作成や日報など事務的な業務が多いです。オフィスに行かず直接外回りに出かけたり、直帰すれば、会社にとっても営業マン自身にとっても効率的といえます。

PHONE APPLIのハイブリッド型ワークスタイル

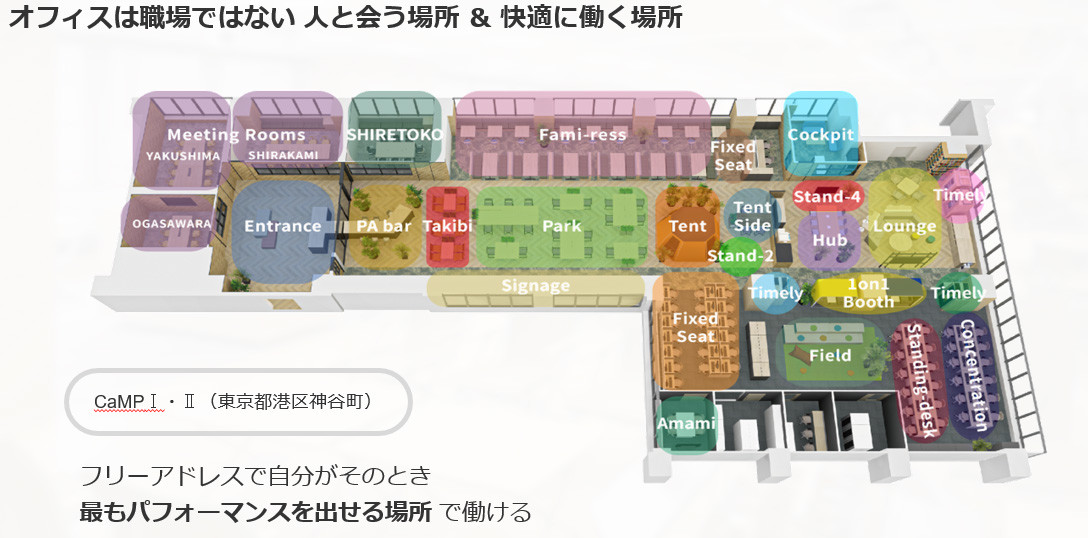

当社PHONE APPLIのハイブリッドワーク事例です。当社では、オフィスを「従業員がもっともパフォーマンスを発揮できる場」と再定義し、会社における「オフィスの価値」を上げることに注力しています。具体的には以下のような取り組みを実施しています。

- キャンプをイメージした、みんなが集いやすいオフィスに

- オフィスは完全フリーアドレス。1on1ミーティング専用のブースも

当社のオフィスは、従業員が集いやすいよう「キャンプ」をイメージしています。森の環境音やアロマの香り、アウトドア風のチェアやテーブルを設置するなど、従業員が働きやすい空間づくりを心がけています。席は完全フリーアドレス制で、出社日時など最低限のルールのみを設定しています。

オフィスには、遮音性が高い小箱のような「1on1専用ブース」を設置。コロナ禍でも、1on1を実施できるように大画面モニターをセットした一人専用ブースも設置しているので、まるで本当に会っているかのように会議ができます。

PHONE APPLIの働き方を体感できる「オフィスツアー」へ参加しませんか?

場所に依存しない働き方を始めとした、ウェルビーング経営の取り組みを社外へ発信しており、過去5年以内で2,500社以上の企業様がオフィスにお越しいただき、従業員がイキイキと働き方「ルール」「ツール」「プレイス」のフレームワークをご紹介しています。

我々のオフィスは『CaMP(Collaboration and Meeting Place)』とよんでおり、"対面し共創する場所"を意味しています。スノーピーク社のテントや、グリーンの視認率を25%にしたり、100%天然成分の製油を入れたアロマディフューザーをあちこちに設置したり、山で収録してきた鳥のさえずりを流したりして、自然を感じられるようなアウトドアを強く意識したオフィスになっています。

実際にキャンプで使われる持ち運び容易な椅子や机を利用することで、オフィス空間の有効活用が可能なほか、観葉植物やアロマディフューザー小鳥のさえずり音などの設備を整えることで、社員のストレス軽減を意識しています。

ほぼすべての席がフリーアドレスにしており、社内には至るところにビデオ会議の環境が用意しています。集中して働きたい場合は「Concentration」、ブレストしやすい「Fami-ress」、セミナーを開きたい時は「Park」、暑い時は「PA bar」、ここはエアコンの吹き出し口でスゴく涼しいです。

もちろん自宅で働くのも自由です。その時々に応じて、社員が最もパフォーマンスを出せる場所で働ける選択肢を提供しています。

【まとめ】ハイブリッドワークの事例について

本記事では、ハイブリッドワークの事例について、以下のポイントを中心にお伝えしました。

- ハイブリッドワークでは、「従業員が働きやすい環境を作れるか」が重要になる

- ICTツールの利用、社内コミュニケーションの促進、仮想オフィスの設置など企業によって施策はさまざま

- 向いている業界に、情報通信業や金融業・保険業、マスコミや広告などがあげられる

- 向いている業種として、エンジニアやライター、カスタマーサポート、営業職などがある

企業によって施策は異なりますが、一番大切なのは「従業員が働きやすい環境」を作ることです。ハイブリッドワークをうまく活用できれば、従業員の生産性が上がり、最終的に会社の利益向上にもつながるでしょう。ぜひ本記事の内容を、自社のハイブリッドワーク導入にお役立てください。

【無料資料ダウンロード】2025年度版:フリーアドレス環境における組織コミュニケーション実態調査

フリーアドレス環境における組織コミュニケーション実態調査

日常業務における社内コミュニケーションの課題

社内コミュニケーションの課題の背景と解決策