自己効力感が高い人の特徴6つ|自己効力感の構成要素や高める方法

自己効力感(セルフ・エフィカシー)とは

心理学者バンデューラが唱えた自己効力感とは、ある状況下で、「それはできる」という可能性を認知することです。

自己効力感は、「自分には達成できる」「それは完遂できる」「乗り越えることができる」など、自信を湧き立たせる自分自身への励ましにも似た感覚といえます。

自己効力感が高いと、ポジティブで建設的な行動を起こすことができ、自己効力感が低いと、「どうせ無理」といった停滞状態に陥りやすくなります。

人が行動を起こす時に大きな影響を及ぼす

自己効力感が高ければ、ポジティブで建設的な行動を起こすことができる可能性が高くなります。自己効力感の高い人は、何事も積極的に、前向きな気持ちで臨める可能性が高いともいえます。

自己効力感が低いと、自分の行動を実行する前から否定しがちになり、行動自体を起こせなくなる可能性があります。また、行動を起こせても、後ろ向きな気持ちで臨んでしまうことになり、あまり良い結果を生めない可能性が高くなります。

自己肯定感との違い

「自己効力感」と似た言葉に、「自己肯定感」や「自尊心」といった言葉があります。「自己効力感」は能力に対する認知ですが、自己肯定感や自尊心といった言葉は、自分の存在価値への認知として使われます。

自己効力感としては、「自分にはできる」と考え、感じますが、自己肯定感としては「自分はできる(人間だ)」など、自分自身の存在を肯定する感覚を意識します。

自己効力感を構成する5つの要素

自己効力感のある人とない人の違いは、何が原因となっているのでしょう。自己効力感を構成していると考えられる要素は5つあります。

自己効力感を構成する要素を持たない人や、持っていても少ないという人は、自己効力感が低くなります。

各要素をバランスよく持っている人は、安定した自己効力感を持てます。自分には、自己効力感がない、あるいは、自己効力感が低い、と感じる人は、各要素が足りているか確認してみましょう。

達成経験

「達成経験」とは、過去に目標を達成した経験のことです。「成功体験」と言い換えてもよいでしょう。「達成経験」があるということは、過去に自分が達成したことや、その体験、達成内容が記憶に刻まれます。

「達成経験」は達成した種別の多さや、達成した回数などが、すべて経験値として、自己効力感の要素となります。「達成経験」の経験値が高い人ほど、自己効力感を抱けるようになります。

代理経験

「代理経験」とは、自分以外の誰かの目標達成を観察した結果、自分の中に得られる体験のことです。観察者としての体験に留まることもあれば、自分がまるで体験したかのように疑似体験を得られることもあります。

自分の実体験としては経験値が足りなくても、他人の体験を疑似体験として自分に取り入れることができれば、記憶される達成の経験値は倍増します。

言語的説得

「言語的説得」とは「社会的説得」とも呼ばれます。自分にスキルや能力があることを、自分以外の誰かから「言葉」で承認されたり、説得されたりしたということを指します。

「承認」というと、手順を踏んだ形式的なものに感じられますが、シンプルにいうと表現すると「ほめられる」ことです。誰かからほめられた経験が多いほど、自己効力感という形で自分の気持ちを盛り上げるための裏付けとして利用できます。

生理的情緒的高揚

「生理的情緒的高揚」とは、やる気やモチベーションが生じる、生理的感情的状態のことを指します。「生理的」とは、身体の生理機能を原因とするものを示しており、「情緒的」とは感情面を原因とするものを指します。

自己効力感の要素として「生理的情緒的高揚」が挙げられているのは、心身双方の高揚感が自己効力感に影響を与えるということを示しています。

想像的体験

自分の実体験としての「達成体験」が少なくても、他人の目標達成現場に居合わせて観察する、という形の「代理体験」も少なくても、それでも自己効力感が失われていない人もいます。

実体験や代理体験が足りなくても、想像の世界で達成感を得られれば、それは一種の達成体験として蓄積されます。実際の達成体験がない人が、想像の世界で「達成」を味わうことも難しいことですが、想像力次第で可能となります。

自己効力感が高い人の特徴6つ

自己効力感が高い人の中には、先に挙げた自己効力感を構成する要素をたくさん持っている人も多く見受けられます。しかし、自己効力感の構成要素が少ないにも関わらず、自己効力感の高い人というのも少なからず存在します。

自己効力感の構成要素以外にも、自己効力感を高く保てる人の特徴を確認し、自分の中にもできる範囲で取り入れてみましょう。

自己効力感が高い場合の特徴1:失敗を恐れない

自己効力感の高い人を観察してみると、失敗を恐れることなく、たとえ失敗しようともへこたれずに再度挑戦できています。「失敗を恐れない」マインドは、人によって内容は異なります。

もともとくよくよするという性格ではない人、失敗を糧として前を向ける強さを持った人、失敗して当たり前の前提で挑める人などがいます。失敗を恐れないことで、「自分には無理」という自己効力感の低い思考に陥らなくなります。

自己効力感が高い場合の特徴2:新しいことにチャレンジしやすい

自己効力感の高い人は、自分のチャレンジ精神を否定する考えを持たない人です。自己効力感の低い思考から発生する「自分には無理」「どうせやっても無駄」という考えが浮かぶこともありません。

失敗経験なども踏まえ、「即達成」というのが難しいと認識していても「いつか達成できるはず」という信念を持っているため、失敗を繰り返しても挫折には至らず、いつまでも挑戦し続けることができます。

自己効力感が高い場合の特徴3:ミスをしても落ち込み過ぎない

自己効力感の高い人は、たとえ挑戦に失敗しても、長い間落ち込むことはありません。挑戦という大きなものごとでなく、日々の作業に関するミスであっても、いつまでも気に病むことはありません。

ミスや失敗を流すのではなく、事実を受け止め、打ちのめされることがあっても、受け止めた結果を糧として、前を向く勇気を持てる人といえます。早くに気持ちを切り替えられるので、ネガティブな気持ちにとらわれる時間は短くて済みます。

自己効力感が高い場合の特徴4:ものごとに前向きに向き合える

自己効力感の高い人は、失敗したりミスしたりした自分を反省することはあっても、貶めることはありません。落ち込む時間も少なく、気持ちの切り替えが早くなり、失敗やミスの後でも、前に進むことができます。

自己効力感の高い人は、ものごとをポジティブにとらえるというよりは、ポジティブな方向に向けることができる力を持っています。ネガティブな方向へ向かいかけた気持ちを自然とポジティブに切り替えられます。

自己効力感が高い場合の特徴5:壁を越えられる

自己効力感の高い人でも、壁にぶつかることはあります。しかし、壁にぶつかりその場で立ち止まり続けることはありません。

自己効力感の高い人は、「やればできる」と自分を鼓舞することができる人です。壁にぶつかっても、壁は必ず破れるもの、あるいは、必ず乗り越えられるものといった信念を持っています。

自己効力感の高い人にとって、壁は立ちはだかるものではなく、ちょっとした障害物程度に感じられるものです。

自己効力感が高い場合の特徴6:ストレスに強い

自己効力感の高い人は、落ち込むことがあっても、深追いしません。ある一定の深さまで落ち込んだら、気持ちを切り替えて戻ってきます。そのため、強い精神的ストレスでも、気持ちを切り替えるコツを心得ており、特別堪えるということもなくなります。

ストレスの波にも左右されることが少なく、本人が感じるストレスは一定に保たれるため、あまり深く落ち込むことがありません。

自己効力感を高める方法は?

自己効力感を高めたいと考えいる人は、「自己効力感を構成する要素」を自分に身に着けるようにしましょう。要素は簡単には手に入らないと考えている人も、がっかりすることはありません。

自己効力感の高い人の特徴としてご紹介した行動などに、近づけるように自分の考え方や行動を見直してみましょう。

ここでは、自己効力感を高める方法をご紹介します。簡単には実行できなくても、行動を意識するだけでも効果が期待できます。

根拠のない自信を持つ

自己効力感の構成要素として挙げられている「達成体験」が少ない、「代理体験」や「想像的体験」も少なく、自己効力感を高める要素が欠落していると感じている人は、とにかく自分に自信を持つ努力をしてみましょう。

まったく根拠のない自信でも構いません。「自分はできるはず」と思い込むことが大切です。簡単な目標などで達成体験を積み重ね、根拠のない自信に根拠を裏付けていくことで、自己効力感は高まります。

やれていないことよりやれたことに目を向ける

自己効力感が低いと感じている人でも、達成体験などの自己効力感の要素となるものがまったく欠けているわけではありません。自己効力感が低いと感じている人は、自分のプラス要素に目を向けるのが下手な人ともいえます。

自分自身に厳しくなりすぎず、自分を少し甘やかすくらいの目線で、「自分ができたこと」を振り返ってみましょう。自分が認識していたよりも、たくさんの「達成体験」が自分にあったことに気づけるはずです。

自分はできると言い聞かせる

考えるだけでは、自分に自信が持てないままだという人は、「自分はできる」と呪文のようにつぶやいてみましょう。はじめのうちは、ばからしい行為に感じられても、続けるうちに、つぶやくことで自分の中に「できる」という気持ちが植え付けられていくことに気づけます。

他人を僻んだり妬んだりせず自分にもできると考える

謙遜することを、日本人は美学としてとらえていますが、あまり謙遜しすぎると、自分を卑下し、自己効力感を低下させることにもつながります。

せめて相手の存在しない、自分一人のときは、自分の思考の中では「自分は誰よりも優れた人だ」くらいの自信を持ちましょう。

他人に対する妬みや蔑みといったネガティブな感情を抱く代わりに、「ひとができることは自分にもできる」といったポジティブな思考にすり替えてしまいましょう。

【紹介】心理的安全性を高めるツール「PHONE APPLI THANKS」とは?

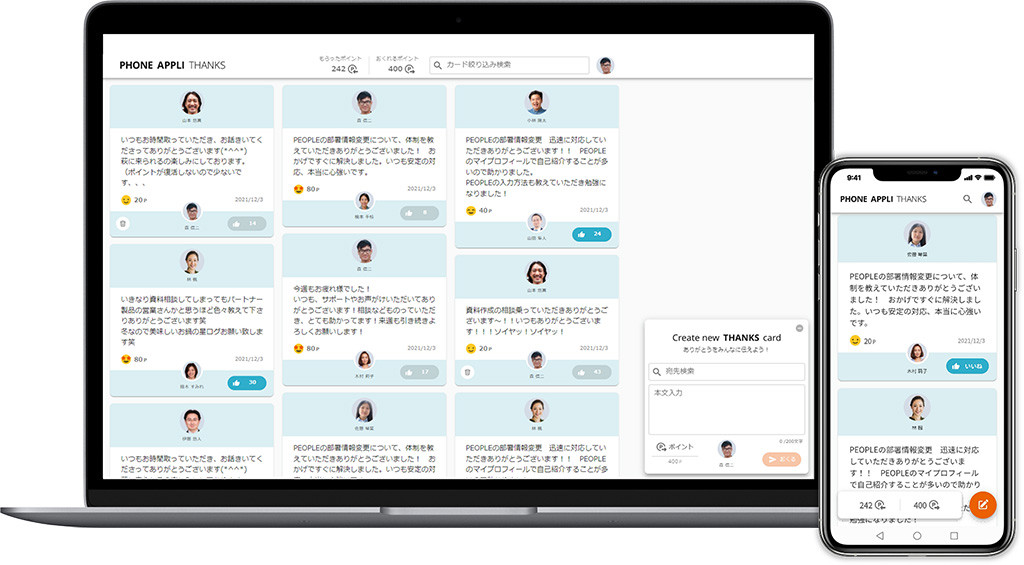

当社(株式会社PHONE APPLI)では、「PHONE APPLI THANKS」というサービスを提供しています。従業員間で感謝や称賛を"贈りあい"、組織のパフォーマンスを向上させるウェルビーイング経営推進サービスです。

【PHONE APPLI THANKSの特長】

- 日々で感じた感謝や称賛をメッセージにして送り合える

- やりとりがオープンに表示されるため社員の活躍を把握しやすい

- メッセージカードに「いいね」を押すことができる

日々の業務の中で感じた感謝や称賛をカードにして"贈りあう"ことで、従業員それぞれの様子が見えるようになり、認め合う組織風土を育むことができます。こうした風土が従業員間の心理的安全性や、働くことに対する幸福度を高め、組織の健康経営にも寄与します。

自己効力感は自分で高めることができる!

自己効力感の高い人と低い人というのは、生まれた時からその違いがあるわけではありません。生きていく経験の中で身に着けた人と、身に着けることができなかった人の違いとも言えます。

生活環境が異なっても、心持ちひとつで自己効力感を高めることもできます。自己効力感の実態を知り、自分でも身に着けられるように考え方を変えてみましょう。

【無料資料ダウンロード】2025年度版:感謝の文化が組織に与える影響調査

・感謝が組織と個人にもたらす具体的な影響

・職場での「感謝」のリアルな伝え方と意識

・組織の成長に繋がる「感謝の文化」醸成のヒント